-

مقدمة

-

العلم في خدمة الأسطورة

1.2 نماذج من العلم القديم

2.2 تمازج العلم واللّاعلم في العالم القديم

3.2 أغراض العلم القديم

-

من الأسطورة إلى الفلسفة

1.3 الأسطورة في الحضارة الإغريقية

2.3 فلاسفة ما قبل سقراط

3.3 الفكر الأسطوري والفكر الفلسفي

-

العلم في خدمة الفلسفة

1.4 المنهج العلمي الأرسطي

2.4 فيزياء أرسطو

3.4 التأثير الكبير لفلسفة أرسطو العلمية

-

خاتمة

-

مقدمة

في آخر كتابه الشهير والمعنون “قصة الفلسفة“، كتب ديورانت يقول إنّ العلوم أخذت تفرّ من الفلسفة الواحد تلو الآخر، “وبقيت الفلسفة وحدها كأمّ مهجورة نضبت حيويتها وتركها أولادها”[2]. لو نظرنا إلى ما يقوله ديورانت من زاوية العلم، فإنّ بإمكاننا القول إنّنا أمام انعتاق العلم من إسار الفلسفة، وهذا هو الفصل الأخير من “قصة العلم” قبل أن يعود التقارب من جديد بين الفلسفة والعلم مع ظهور فلسفة العلم الحديث.

لا يخلو ما يقوله ديورانت من صحة، فكثيرا ما توصف الفلسفة بأنها أُمّ العلوم، وهو وصف يستند إلى حقائق تاريخية، لعلّ أشدّها وضوحا ما يتّصل بأسماء العلوم، فالفيزياء – على سبيل المثال وكما هو معروف – كانت تُعرف بفلسفة الطبيعة قبل استقلالها عن الفلسفة[3]. مع ذلك، لا يبدو ما يقوله ديورانت دقيقا، وبالأخص حين نلاحظ اقتصاره في كتابه على فلاسفة الإغريق ومن جاء بعدهم من فلاسفة الغرب، وهنا تحديدا يكمن مصدر القصور في الدقّة؛ فإذا كانت الفلسفة هي أمّ العلوم، وإذا كانت الحضارة الإغريقية هي مهد الفلسفة، فإنّ النتيجة المنطقية تشير إلى أنّ العالم القديم لم يعرف العلم قبل ظهور الفلسفة عند الإغريق. بطبيعة الحال، لا تستقيم هذه النتيجة مع الحقائق التاريخية، فما من باحث موضوعي معاصر يُنكر استفادة الإغريق أنفسهم من علوم المصريين والبابليين وغيرهم، بل لم ينكر الإغريق القدماء أنفسهم فضل الحضارات المجاورة عليهم[4].

كيف لنا – إذًا – أن نوائم بين أسبقية العلم على الفلسفة الإغريقية من جهة، ووصف هذه الفلسفة بأنها أم العلوم من جهة أخرى؟ هناك مسلكان – على الأقل – من شأن كل واحد منهما على حدة تحقيق المواءمة المطلوبة، لكن ليس من دون ثمن في الحالتين: فإما أنْ ندافع عن وجود فلسفة سابقة، ليس على ظهور الفلسفة الإغريقية فحسب، بل على نشأة العلم القديم أيضا، وإما أن ندافع عن وجود اختلاف جوهري بين مفهوم العلم في حضارات الشرق القديم ومفهوم العلم ما بعد ظهور الفلسفة الإغريقية. بعبارة أخرى، يدفعنا المسلك الأول إلى إعادة النظر في تاريخ ظهور الفلسفة، في حين يدفعنا المسلك الآخر إلى البحث عن جوهر الاختلاف بين العلم ما قبل الفلسفة الإغريقية والعلم ما بعدها. سنسلك هنا هذا المسلك الأخير، وما يلي خارطة طريق هذا البحث قبل الولوج إلى تفاصيله.

في القسم التالي، سنعرض، أولا، نماذج من العلم كما عرفته حضارات الشرق القديم في بابل ومصر والهند والصين، وسنعرض، ثانيا، بعض مظاهر التمازج بين العلم واللّاعلم في تلك الحضارات، ثم نصل أخيرا إلى الوقوف عند أغراض هذا العلم القديم لندلّل على قيامه بوظيفة جوهرية هي خدمة الأسطورة. لقد ساهمت هذه الوظيفة في إعاقة التأمل الفلسفي في طبيعة العلم، ففي حضارات الشرق القديم شكّلت الأسطورة الإطار النظري لفهم الكون في الوقت الذي لم يكن فيه العلم سوى أداة عملية وخاضعة لمتطلّبات هذا الإطار، كما لم يكن الغرض من سبر أغوار الطبيعة محاولة لفهم الطبيعة في ذاتها، بل كانت محاولة لقراءة الإشارات أو الرموز الكامنة خلف الظواهر الطبيعية؛ بعبارة أخرى أكثر تحديدا، لم تكن الطبيعة تمثّل موضوعا للبحث والاكتشاف، بل كانت تمثّل الوسط الذي يجري كلاهما من خلاله. لا غرابة – إذًا – من عدم وجود شواهد في حضارات الشرق القديم على قيام ثورة ضد الأسطورة بوصفها أداة معرفية.

تبدو الصورة مختلفة في الحضارة الإغريقية، حيث كان الشعر في المقام الأول يقوم بأداء وظيفة خدمة الأسطورة، وحين لم تعد الأسطورة تلبّي حاجة العقل الناقد إلى تفسير نشأة الكون، نشأت الفلسفة الإغريقية لتلبية تلك الحاجة، وسنتتبّع مسار هذا الانتقال من الأسطورة إلى الفلسفة في القسم الثالث، ثم نتابع في القسم الرابع بلوغ هذا الانتقال أوج نضوجه في فلسفة أرسطو، حيث أضحى العلم لأوّل مرة موضوعا للفلسفة، وسنرى كيف ساهم التأثير الكبير لفيزياء أرسطو على وجه الخصوص في قيام العلم، لا بخدمة الأسطورة كما هي الحال في حضارات الشرق القديم، بل بخدمة الفلسفة.

-

العلم في خدمة الأسطورة

إن المتأمّل في تاريخ العلم القديم يلاحظ –على الأقل– أمرين: الأمر الأول هو مزاولة الأقدمين لعلوم الطب والرياضيات والفلك على وجه الخصوص؛ والأمر الثاني هو تمازج تلك العلوم مع السحر والدين والتنجيم. فيما يلي، سندلل على هذين الأمرين تباعا، ثم ننتقل إلى تبيان أغراض العلم القديم بشكل عام، ووظيفته في خدمة الأسطورة بشكل خاص.

1.2 نماذج من العلم القديم

سنقدّم فيما يلي عرضا موجزا لمظاهر العلم القديم في حضارة بابل، مع إشارات سريعة ومتفرقة إلى الحضارات المصرية والهندية والصينية، مرجئين الحديث حول حضارة الإغريق إلى القسم التالي[5].

يكفي أن نتأمّل صفحة السماء لفترات محدودة كي نلاحظ وجود ظواهر تحدث بشكل دوري ومنتظم، كمثل حركتي الشمس والقمر، وهذه الحقيقة لم تكن غائبة بالطبع عن الإنسان البدائي، لكن استخدام لغة الأرقام للتّنبؤ بمسار مثل تلك الظواهر يعتبر قفزة كبرى إلى الأمام، وأوّل من قام بتلك القفزة هم البابليون[6]. اشتهر البابليون منذ القدم برصد حركة الأجرام السماوية على مدى قرون من الزمن، وهذا ما تدلّل عليه مجموعة الألواح الصلصالية الشهيرة والمعروفة باسم “إنوما آنو إنليل”، ويمتدّ تاريخ تدوينها منذ مملكة بابل القديمة (من 1894 إلى 1595 قبل الميلاد) حتى مملكة بابل الوسطى (من 1595 إلى 1155 قبل الميلاد). اعتمد البابليون في حساباتهم الفلكية على النظام العددي الستيني، وهو ما سنتطرّق إليه أدناه، كما استخدموا التقويم القمري-الشمسي، واستطاعوا التنبّؤ بموعد حدوث العديد من الظواهر الكونية[7].

إلى جانب علم الفلك، كشف علماء الآثار أيضا عن تقدّم البابليين في ميدان الرياضيات، ومن مظاهر هذا التقدّم معرفتهم بنظرية فيثاغورث قبل أن يعرفها الإغريق القدماء بأكثر من ألف سنة[8]، كما أنّ كتاب بطليموس الشهير والذي عُرف عند العرب بعنوان “المجسطي” له جذور بابلية، ليس من حيث الملاحظات المتعلقة بالسماء ومسار النجوم فحسب، بل من حيث الأساس الرياضي أيضا[9]. يضاف إلى ذلك تقديم البابليين حلولا للمعادلات الجبرية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، كما استخدموا اسخداما محدودا لما يوازي المفهوم الحديث للعدد “صفر” في حساباتهم[10]. أهمّ من ذلك كله هو أنّ البابليين كانوا أول من استحدث القيمة المكانية للأعداد، أي استخدام عدد محدود من الرموز تتحدد قيمتها استنادا إلى الترتيب الذي يحتله أيّ منها ضمن عدد محدد؛ فعلى سبيل المثال، يتكون نظامنا العشري من عشرة رموز فقط، هي 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، والقيمة العددية لأي منها تعتمد على قيمة الرمز المكانية ضمن عدد محدد: العدد 61، مثلا، يتكون من رقمين في نظامنا العشري، 1 و 6، والقيمة العددية لكليهما تعتمد على المكان الذي يشغله كل منهما: 1 في خانة الآحاد و 6 في خانة العشرات، ومجموع القيمتين يشير إلى العدد 61:

وبالمثل، يتبع النظام العددي الستيني لدى البابليين المبدأ نفسه، مع اختلاف قيمة القاعدة، فبينما هي 10 في النظام العشري، هي 60 في النظام الستيني: هذا يعني أنّ أقصى رقم في أي خانة عددية في النظام العشري هو الرقم 9، في حين أنّ أقصى رقم في أي خانة عددية في النظام الستيني هو 59. إذا أردنا أن نشير إلى الرقم 61 في النظام الستيني البابلي من خلال أرقام نظامنا العشري، فإنّ العدد 61 في النظام العشري يُمكن التعبير عنه في النظام الستيني هكذا 1,1، حيث الرقم الأول في خانة الآحاد يساوي 1، والرقم الثاني في خانة الستينات يساوي 60:[11]

تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ تقسيم الدائرة إلى 360 درجة، والساعة إلى 60 دقيقة، والدقيقة إلى 60 ثانية، كلها مشتقة من النظام العددي الستيني، كما أنّ اعتماد البابليين على هذا النظام العددي في علم الفلك كان خطوة موفقة لما يمتاز به هذا النظام من مرونة كسرية، فالعدد 60 يقبل القسمة على 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 12 و 15 و 20 و 30 و 60.

فيما يتعلق بميدان الطب، كان الطبيب يسمى “الآشو” أو “الآسو” في حضارة بابل، وهي أصل الكلمة العربية “الآسي”، أي الطبيب[12]، وشاهدها قول المتنبي واصفا الأسد وهو يطأ الأرض بقدميه: “يطأ الثرى مترفّقا من تيهه، فكأنه آسِ يجسّ عليلا”. كانت مهنة “الآشو” هي المهنة الوحيدة التي تمّ ذكرها في قانون حمورابي الشهير[13]، كما نال الأطباء البابليون شهرة تعدّت حدود مملكة بابل، فقد أرسل في طلبهم ملوك أجانب عند الحاجة ومن باب الاستعارة، وبعضهم تمّ إغراؤه في الإقامة الدائمة في محاولة لثنيه عن العودة إلى بابل[14]. امتازت الوصفات الطبية البابلية، كما هي الحال مع تنبؤاتهم الفلكية وتشريعاتهم المدونة في قانون حمورابي، بشكل منطقي موحّد: “إذا س، فإنّ ص”، فعلى سبيل المثال، تبدأ أغلب الوصفات الطبية بعبارة “إذا كان المريض يعاني من كذا أو كذا”، حيث يرد هنا تشخيص مفصّل للحالة الطبية، ثم تتبعها عبارة “فإنّ علاجه يكون بكذا وكذا”، حيث يرد هنا وصف مفصّل لطريقة العلاج. فيما يتعلق بالتشخيص، احتفظ البابليون بما يسمى “الدليل التشخيصي”، حيث ترد فيه قائمة بالأعراض المرضية المرتبة بأحد أعضاء الجسم، سواء كانت أعضاء خارجية مثل الأذن والرأس والعينين وغيرها، أو أعضاء داخلية مثل الرئة والحنجرة والمعدة وغيرها، إضافة إلى الأعراض المرضية المرتبطة بحالات الصرع والحمل وغيرهما[15]. فيما يتعلق بالعلاج، هناك نصّان بابليّان يرجع تاريخهما إلى الفترة ما بين القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، أحدهما موضوعه خصائص النباتات، والآخر موضوعه خصائص الأحجار، وكلاهما كان وسيلة لتحضير العقاقير العلاجية[16].

كما هي الحال في حضارة بابل، اهتمّ القدماء من المصريين والهنود والصينيين بعلوم الفلك والرياضيات والطب على وجه الخصوص، ففي علم الفلك عُرف عن هذه الحضارات اهتمامها برصد السماء ومراقبة حركة الأجرام السماوية ووضع التقاويم الشمسية والقمرية، وكما هي الحال في بابل، ارتبطت مهمة رصد السماء في الغالب بطبقة اجتماعية تملك مهارات خاصة وتأتمر بأمر السلطة السياسية.

في ميدان الرياضيات، استخدم المصريون نظاما عدديا عشريّا وعرفوا الأعداد الكسرية، كما طوّروا تقنياتهم الخاصة للتعامل مع العمليات الحسابية وقياس الأحجام والمساحات الهندسية، وأما الهنود، وبالرغم من تركيزهم على الشعر كأداة للتعبير عن معرفتهم الرياضية، امتازوا بتطوير نظام القيمة المكانية للأعداد في النظام العشري بحيث يمكن التعبير عن أي عدد طبيعي من خلال استخدام عشرة رموز عددية فقط، وهو النظام السائد حاليا، وأما الصينيون فقد بقيت مساهماتهم في ميدان الرياضيات محدودة وحديثة عهد نسبيا[17].

أخيرا، وفي ميدان الطب، كشفت البرديّات الفرعونية عن معرفة طبية مصرية بتشخيص الأمراض وطرق علاجها، إضافة إلى قائمة طويلة من التعليمات الموجهة للأطباء حول كيفية التعامل مع كل حالة مرضية على حدة، كما دلّت مهارة الفراعنة في عمليات التحنيط وما يتخللها من استخراج للأعضاء الداخلية للجسم عن معرفة متقدمة في علم التشريح[18]. في الهند، وبالرغم من التمازج بين ما هو طبي وخرافي فيها، احتوت نصوص الآيورفيدا على معارف الهنود الطبية من تشخيص للأمراض وكيفية علاجها بواسطة الأعشاب والمعادن، وفي الصين ضمّ النص الطبي القديم والذي حمل عنوان “القانون الداخلي للإمبراطور الأصفر” الأسس الفلسفية للنظرية الطبية عند الصينيين القدماء، ومن ضمنها النظر إلى جسم الإنسان بوصفه كونا مصغّرا أو “مايكروكوزم”، كما تعامل مع أسباب الأمراض وطرق علاجها، إضافة إلى اشتهار الطب الصيني القديم بتقنية الإبر التي لا تزال تستخدم في عصرنا الحاضر.

2.2 تمازج العلم واللاعلم في العالم القديم

بعد أن استعرضنا نماذج من المعرفة العلمية في بعض حضارات العالم القديم، سنقف هنا عند بعض مظاهر التمازج بين العلم واللّاعلم في تلك الحضارات، ولنبدأ عرضنا بعقد مقارنة بين الجملتين التاليتين:

-

إذا سقط كأس مصنوع من الزجاج باتجاه الأرض من مكان شاهق، فإنّ الكأس سينكسر.

-

إذا وقع كوكب الزهرة خلف القمر، فإنّ الملك لن يكون له خصوم.

لا نجد غرابة ولا صعوبة في قبول صحة مضمون الجملة في (1)، فالعلاقة بين سقوط الكأس وانكساره جزء من تجربتنا الحياتية حتى مع جهلنا لتفاصيلها، وهي تفاصيل لو أردنا من باب الفضول أن نسأل فيزيائي عنها فلن يعجز عن شرحها لنا من خلال الإشارة إلى مفاهيم “الجاذبية” و”الضغط” و”الترابط الجزيئي” وغيرها. حين ننتقل الآن إلى الجملة في (2)، وهي جملة مدوّنة في أحد الألواح الصلصالية البابلية[19]، يبدو الأمر مختلفا حتى مع الاعتراف مع وجود تشابه شكلا ومضمونا! من حيث الشكل، كلتا الجملتين في (1) و(2) خاضعة لعلاقة الاقتضاء المنطقية “إذا س، فإنّ ص”، ومن حيث المضمون، كلتاهما تشير إلى تنبّؤ بوقوع حدث معين: انكسار الكأس وانعدام وجود خصوم للملك. لكننا مع ذلك لسنا على استعداد في قبول صحة (2) بقدر قبولنا بصحة (1)، والأهمّ من ذلك أن نسأل: لماذا؟ الإجابة عن هذا السؤال تجبرنا على الدخول في تفاصيل مشكلات التفسير العلمي في فلسفة العلم الحديث، لكن سنكتفي هنا بالقول إنّ العلاقة بين القضيتين “س” و “ص” هي علاقة تفسيرية تحتوي على ترابط سببي فاعل في (1) وتفتقر إلى مثل الترابط في (2). لتوضيح هذه النقطة، يكفي أن نشير إلى أنّ العلاقة “إذا س، فإنّ ص” متكافئة منطقيا مع العلاقة “ص لأنّ س”، ولهذا، حين نريد التنبّؤ، نقول، مثلا: “إذا سقط الكأس، فإنّه سينكسر”، وحين نريد التفسير، نقول: انكسر الكأس لأنّه سقط”. نجد في حالتي التنبؤ والتفسير ترابطا سببيا فاعلا بين سقوط الكأس وانكساره، وهذا النوع من الترابط هو ما تفتقر إليه العلاقة بين موقع كوكب الزهرة وخصوم الملك. نحن في هذه الحالة الأخيرة أمام تمازج بين ملاحظة علمية ونبوءة خرافية، بين حدث فلكي وحدث سياسي. نحن –باختصار– أمام مثال صارخ على التمازج بين علم الفلك وعلم التنجيم.

إذا ما نظرنا في الحضارة الصينية، فإننا نجد أمرا مشابها. فعلى سبيل المثال، في المجلد السادس والعشرين من “كتاب هان”، وهو المجلد الخاص بعلم الفلك أثناء عهد سلالة هان التي حكمت الصين في الفترة ما بين 202 قبل الميلاد إلى غاية 221 ما بعد الميلاد، ترد هذه الفقرة في مقدمة المجلد[20]:

مصدرها (أي مصدر الظواهر الكونية) على الأرض، ولكنها تكشف عن نفسها عاليا في السماء. إذا أخطأت السّلطة هنا، فإنّ النّذير سيظهر هناك، كمثل الظل يتبع الشيء، أو كمثل الصدى يستجيب للصوت. لهذا فإنّ الحاكم المستنير يهتمّ بتلك الظواهر.

الظواهر الكونية –إذًا– ليست سوى نتيجة لما يجري على الأرض، وليس بالضرورة أن تأتي هذه النتيجة على شكل نذير، بل قد تجيء بوصفها بشرى، فعلى سبيل المثال، تقول إحدى العبارات على لوح صلصالي بابلي: “إذا بدا كوكب الزهرة أحمرَ اللون عند أول ظهوره، سيكون موسم الحصاد ناجحا، وسيشعر ملك أكاد بالبهجة”[21].

لا يقتصر هذا التمازج على ما بين علم الفلك وعلم التنجيم، بل يتعدّاه أيضا إلى ما بين علم الطب والسحر، فكثيرا ما تُنسب الأمراض إلى أعمال السحر والشعوذة في الحضارات القديمة، وكثيرا ما كان علاجها يتوسّل الاستعانة بإقامة الطقوس الدينية واستخدام مجموعة من التعويذات الخاصة بكل مرض، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، يقول أحد الباحثين المختصين بتاريخ الطب القديم في الحضارة الهندية: “لم تكن أسباب المرض تُنسب إلى وظائف فيسيولوجية، بل إلى كائنات خارجية أو إلى قوى ذوات طبيعة شيطانية تدخل إلى جسد الضحية وينتج عنها المرض، والتخلص من تلك القوى الشريرة يتضمّن عادة طقوسا تقام بعناية فائقة”[22].

سبق أن أشرنا إلى مهنة الطبيب أو “الآشو” في حضارة بابل (القسم 1.2)، لكن إلى جانبها كانت هناك أيضا مهنة “طارد الأرواح الشريرة”، أو ما يسمى في تلك الحضارة “الآشيبو”. بالرغم من أن الجدل بين الباحثين لا يزال قائما حول مدى تعامل البابليين مع مهنتيْ الطب والسحر بوصفهما مهنتين منفصلتين الواحدة عن الأخرى، وبالرغم من أن الدلائل النصيّة تشير إلى انفصالهما على الأقل في مرحلة تاريخية مبكرة من حضارة بلاد الرافدين، إلّا أنّ الخط الفاصل بينهما بدأ في الاضمحلال مع نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد، حيث نجد بداية تمازج مهنيّ بين “الآشو” و”الآشيبو”[23]، ولا يختلف الأمر عمّا نجده في الحضارة الفرعونية من تمازج بين الطب والسحر، حيث كانت الإشارة إلى التعويذة والرقية والتميمة حاضرة بشكل كبير في النصوص الطبية المصرية القديمة[24].

3.2 أغراض العلم القديم

بعد أن استعرضنا، أولا، نماذج من العلم القديم، وبعد أن استعرضنا، ثانيا، أمثلة على التمازج بين العلم واللّاعلم في بعض الحضارات القديمة، نصل الآن إلى الحديث حول أغراض العلم القديم، وسنبين من خلال ما يلي كيف كان العلم يقوم بوظيفة جوهرية تتمثّل في خدمة الأسطورة.

لا جدال في أن العلم القديم لا يختلف عن العلم الحديث من حيث أنّ لكليهما أغراضا عمليّة صرفة؛ فعلى سبيل المثال، المعرفة الطبية المدونة على أوراق البردي في الحضارة الفرعونية لا تختلف عن تلك التي نجدها في أحدث مرجع في علم الطب الحديث من حيث أنّ الغرض منهما هو التداوي والشفاء من الأمراض، كما أنّ الحسابات الفلكية المدونة على الألواح الصلصالية البابلية لا تختلف عن المعادلات الرياضية التي تتضمّنها أحدث النظريات الفلكية من حيث أنّهما تشتركان في إتاحة القدرة على التنبّؤ بالظواهر الكونية. يُضاف إلى هذا وذاك الجانب العملي لعلم الرياضيات، فقد شهدت الحضارات القديمة تطوّرا ملحوظا لعلم الرياضيات نتيجة الحاجة إلى حساب الضرائب وتقسيم الأراضي والمعاملات النقدية وغيرها من حاجات عمّلية وروتينية.

من حيث الجانب العملي الصرف – إذَا – ليس هناك اختلاف جوهري بين العلم القديم والعلم الحديث، لكن ماذا عن الجانب النظري؟ للعلم الحديث، كما هو معروف، إطار نظري يحتوي على مفاهيم وافتراضات أولية، من دونها لا يكون العلم ممكنا. على سبيل المثال، يضمّ الإطار النظري العام للعلم الحديث مفهوم “الطبيعة” بوصفها موضوعا للبحث، إلى جانب فرضية ميتافيزيقية تشير إلى أنّ العالم الفيزيائي نظام مغلق سببيا، وفي ظل هذا الإطار النظري، لا يمكن الحديث عن العلم في ظل غياب مفهوم “الطبيعة”، كما لا يمكن الإشارة إلى قوانين الطبيعة من دون افتراض مفاده أنّ كلّ حدث فيزيائي له أسباب فيزيائية فحسب. لو نظرنا إلى العلم القديم في ظل هذا الإطار النظري الحديث، لكانت النتيجة تشويهًا كبيرا للعلم القديم، فعلى سبيل المثال، مفهوم “الطبيعة” بوصفها موضوعا للبحث لا وجود له في العلم القديم عند البابليين، كما أنّ ما سبق أن أشرنا إليه من تمازج بين الظواهر الكونية والأحداث السياسية في الحضارات القديمة يفيد بغياب فرضية الانغلاق السببي للعالم الفيزيائي في الإطار النظري للعلم القديم. لقد دفع هذا الاختلاف الجوهري في الإطار النظري بين العلم القديم والعلم الحديث إلى سؤال في غاية الأهمية: “أي نوع من العلم هذا الذي لا يتخذ من الطبيعة موضوعا للبحث؟”[25].

يبدو من الواضح أن البابليين، وبالرغم من خلو الإطار النظري لعلم الفلك لديهم من مفهوم “الطبيعة”، كانوا يتعاملون مع العالم الخارجي بوصفه عالما من الإشارات المشفّرة التي ينبغي فكّها للتعامل مع الواقع وكل ما يتصل به من أحداث، وهم إذا كانوا مثل العلماء المحدثين قد لاحظوا شيئا من نظام كوني تتكرر فيه ظواهر كونية محددة، فإنّهم مثل العلماء المحدثين أيضا في محاولتهم لوصف تلك الظواهر والتنبؤ بحدوثها من خلال استخدام أدوات رياضية، لكنهم على العكس من العلماء المحدثين لم يكونوا مدفوعين في دراستهم لتلك الظواهر بفضول علمي لفهم أسباب حدوثها، بل لاستقبال ما تحتويه من رسائل إلهية تحتوي على نذير تارة، وعلى بشرى تارة أخرى.

في معرض حديثنا عن نماذج من العلم القديم، أشرنا إلى مجموعة الألواح الصلصالية الشهيرة والمعروفة باسم “إنوما آنو إنليل”، وهي إشارة جاءت في سياق التدليل على شهرة البابليين منذ القدم برصد حركة الأجرام السماوية على مدى قرون من الزمن. كان هذا الرصد، مع ذلك، مقرونا على الدوام بأحداث دنيوية، لاسيّما الأحداث السياسية، وقد سبق أن رأينا مثالا على ذلك من خلال الجملة التالية: “إذا وقع كوكب الزهرة خلف القمر، فلن يكون للملك خصوم”. لننظر، أيضا، إلى هذه الفقرة الواردة في نصوص الحقبة الآشورية الحديثة والمعروفة باسم “التقارير”، وهي مكتوبة في الفترة ما بين 680 إلى 627 قبل الميلاد[26]:

لقد راقبنا السماء مرتين أو ثلاث مرات هذه الليلة بحثا عن كوكب المريخ لكننا لم نره، فقد غاب. لعلّ مولاي جلالة الملك يتساءل: هل في غيابه هذه الليلة إشارة تنبغي معرفتها؟ سأجيبه: لا يبدو أنّ ثمة إشارة.

إلى الحقبة التاريخية نفسها تنتمي هذه الفقرة أيضا[27]:

إذا غاب كوكب الزهرة من ناحية الغرب في اليوم 15 من الشهر الحادي عشر، ثم ظلّ غائبا لمدة ثلاثة أيام ليعاود الظهور من جديد من ناحية الشرق في اليوم 18 من الشهر الحادي عشر، ستحلّ كوارث بالملوك، وسيجلب الإله “أداد” الأمطار، وسيجلب الإله “إيا” السيول، وسيبعث ملك برسالة تحية لملك آخر.

ليست هذه – وغيرها الكثير – سوى أمثلة على ظاهرة نجدها منتشرة في نصوص الحضارتين الآشورية والبابلية ومن قبلهما الحضارة السومرية، وهي ظاهرة تدلّ بوضوح على اختلاف جوهري في الإطار النظري بين العلم القديم والعلم الحديث، فإذا كان العالم الفيزيائي من منظور العلم الحديث موضوعا للبحث في ذاته بغرض فهم ظواهره واكتشاف قوانينه، فإنّه من منظور العلم القديم لا يعدو أن يكون مجرّد بيئة يجري من خلالها البحث عن إشارات إلهية، إمّا انتظارا لبشرى سارّة، وإما إشفاقا من نذير مشؤوم، وإمّا لمجرّد تلبية الحاجة إلى كيفية إدارة أعمال دنيوية، لاسيّما تلك المتعلقة بالشأن السياسي.

لكلّ الحضارات القديمة أساطيرها حول الكون والحياة والإنسان، والعلم القديم، إلى جانب أغراضه العمليّة المعروفة، كان له غرض جوهريّ في خدمة الأسطورة، فالإشارات الإلهية التي تملأ الكون تستمدّ شرعيتها من إطار أسطوري، والبحث عنها هي الوظيفة الأساس للعلم القديم. لكن ما هي الأسطورة وما علاقتها بالفلسفة؟ في القسم التالي، سنحاول الإجابة عن هذا السؤال في سياق الحضارة الإغريقية.

-

من الأسطورة إلى الفلسفة

1.3 الأسطورة في الحضارة الإغريقية

لا تحظى كلمة “أسطورة” بدلالة إيجابية من الناحية المعرفية، فعادة ما تشير هذه الكلمة في كثير من اللغات الحيّة إلى ما هو غير حقيقي في أفضل الأحوال، أو إلى ما هو تلفيق ودجل في أسوئها، ولا تقتصر هذه الدلالة السلبية على وقتنا الحاضر، بل تمتدّ إلى قرون طويلة، وليس أدلّ على ذلك من موقف الفلاسفة الإغريق الأوائل من ملحمتيْ هوميروس أو أشعار هيسيود[28]. لكن ما هي الأسطورة في حقيقة الأمر؟

الأسطورة هي حكاية بغرض التفسير، وأما موضوع التفسير فعادة ما يرتبط بالظواهر الكونية وأصل الموجودات وعلاقة الإنسان بالطبيعة من حوله. الأسطورة، بمعنى آخر، هي استجابة لحاجة الإنسان إلى التكيّف الذهني مع محيطه المادي، وقد عبّر عالم الاجتماع الفرنسي دوركهايم عن هذه الفكرة بقوله إنّ “ما يكمن في جوهر الأساطير لا يعبّر عن حاجة عَمَليّة، بل عن حاجة عقلية للفهم”، هي حاجة “عامة وإنسانية في جوهرها”[29]. سبق أن أشرنا إلى أنّ لكلّ حضارة أساطيرها الخاصة بها، أي منظورها الخاص عن الكون وما يحتويه من كائنات وأشياء، وقد حفظ لنا التاريخ بعضاً من أساطير المصريين والبابليين والصينيين والهندوسيين وغيرهم من الشعوب القديمة، كما انتقلت بعض أساطير الشرق إلى آسيا الصغرى (الأناضول) لتشكّل جانبا مهما من الثقافة الإغريقية القديمة وتلهم لاحقاً أشهر شعراء تلك الثقافة من أمثال هوميروس وهيسيود.

اتصفت آلهة جبل الأولمب في نظر الإغريق القدماء بالخلود والقوة الخارقة، غير أنّ لها من الصفات الأخرى التي تجعلها إلى الإنسانية أقرب منها إلى الألوهية، فهي آلهة تفرح وتغضب، تُحبّ وتكره، تضحك وتبكي، تصحو وتغفو، تعفو وتنتقم، تساعد وتتآمر، تفي وتخون، تتصالح وتتخاصم، تتزاوج وتُنجب، وإلى غير ذلك من الصفات الإنسانية المألوفة. بل إن كبير الآلهة، زيوس، لم يكن ليفطنَ، وهو ما هو، إلى الحيلة التي حاكتها له زوجته الإلهة هيرا، فبعد أن تبيّن لها محاباة بعلها زيوس للطرواد في حربهم ضدّ الإغريق، لجأت هيرا إلى هيبنوس (إله النوم) تستنجده في أن يُعينها على إنجاح حيلتها، فكان لها ما أرادت وغلب على زيوس النعاسُ لِتنتهز هيرا الفرصة في ترجيح كفة الإغريق ضد الطرواد، وقد صوّر هوميروس مشهد تلك الحيلة في ملحمة “الإلياذة” بقوله[30]:

فارتأت مُذْ أعملت فكرتَها لَتعُدّنّ له زينتها

فإذا ما جاءها مُفتتنا بسناها أنفذت حيلتها

وعلى عينيه إن تلق السبيل سكبت روح السبات المستطيل

لم يكن كبير الآلهة زيوس خالقاً للكون في الأساطير الإغريقية، فبالنسبة إلى هوميروس يُشكّل الكون المسرح الكبير الذي تدور فيه أحداث الأسطورة، ولكننا لا نجد عند هوميروس أدنى إشارة إلى كيفية نشوء الكون، وأما الشاعر الإغريقي هيسيود فاكتفى في “أنساب الآلهة” بالإشارة إلى أن بداية الكون كانت فراغاً احتلته الأرض والآلهة لاحقا، ومع ظهور الآلهة ازداد مقدار الفوضى في الكون جرّاء الحالة المزاجية التي اتصف بها سلوك الآلهة فيما بينهم ومع بني البشر[31]! في قصيدته الشهيرة “الأعمال والأيام”، يشير هيسيود إلى مراحل تطور “عُمر العالم”، ابتداء بأفضل العصور وهو العصر الذهبي، مرورا بالعصر الفضي والعصر البرونزي والعصر البطولي، وانتهاء بالعصر الحديدي، مُبديًا امتعاضه الشديد من انتمائه إلى أسوأ العصور!

لم تكن “الإلياذة” وغيرها من الملحمات الشعرية سوى بداية عملية تدوين لتراث شفهي امتدّ إلى قرون من الزمن[32]، وقد دأبت الطبقة الأرستقراطية الإغريقية على دعم رواة الأساطير والاعتناء بهم، فالنظام الطبقي لآلهة الأساطير فيه تعزيز للنظام الطبقي بين البشر، كما اعتنت الطبقة التجارية الصاعدة في أثينا إلى العناية بأشعار هوميروس على وجه الخصوص لما لها من منافع مادية، فإلقاء أشعار هوميروس في المناسبات الدينية والاجتماعية كان له جمهور عريض بين الإغريق القدماء، والنقوش التي تصّور آلهة “الإلياذة” وأبطالها كانت تزخرف المباني والجدران والأواني المنزلية، وبهذا شكّلت أشعار هوميروس الوعي الإغريقي لقرون طويلة، وهذا ما يعترف به أفلاطون نفسه بالرغم من بغضه الشديد للأثر الذي تركه هوميروس على حياة الإغريق[33]، حيث نجد في كتاب “جمهورية أفلاطون” إشارة إلى هوميروس بوصفه “مُعلّم اليونان”[34].

إنّ الأسطورة، وبصرف النظر عن بُعدها الخُرافي، تنطوي على تأمّل الإنسان في الظواهر الكونية وأصل الموجودات وعلاقة الإنسان بمحيطه المادي، وبهذا فإن أشعار هوميروس وهيسيود بوصفها بداية الأدب الإغريقي القديم لم تُساهم في تخليد التراث الأسطوري الشفهي وحسب، بل ساهمت أيضا في تمهيد الطريق أمام التأمّل الفلسفي الذي عبّر عنه فلاسفة عصر ما قبل سقراط، “فمن رحِم الأسطورة خرجت الفلسفة، وكلاهما يغّذي حاجات عقلية”[35].

2.3 فلاسفة ما قبل سقراط

اتّخذ معظم فلاسفة عصر ما قبل سقراط من نظرية “العناصر الأربعة” نقطة الانطلاق نحو تصوراتهم حول العالم الطبيعي. تشير نظرية “العناصر الأربعة” إلى أن أصل الأشياء كلها يعود إلى عناصر أربعة، وهي أقدم نظرية فيزيائية موثّقة عرفتها البشرية، إذْ يرجّح الباحثون تاريخ ظهورها إلى حوالي 1500 سنة قبل الميلاد، كما أنها نظرية عرفتها الحضارات القديمة في مصر والهند، ثم انتقلت فيما بعد إلى الحضارة الإغريقية، وأمّا ماهية العناصر الأربعة فتختلف في تفاصيلها بين حضارة وأخرى، ولكن القائمة السائدة هي تلك التي تُشير إلى العناصر التالية: الماء، والنار، والهواء، والتراب (أو الأرض). لقد اقتصر معظم فلاسفة عصر ما قبل سقراط على عنصر واحد من هذه العناصر الأربعة بوصفه الأصل الذي انبثقت منه كلّ الأشياء. على سبيل المثال، أصل الأشياء هو الماء عند طاليس، وهو الهواء عند أنكسمانس، وهو النار عند هيراقليطس. لعلّ من المفيد هنا أن نستبق الأمور للتنبيه إلى الحقيقة التالية، وهي أن العناصر الأربعة ينبغي ألّا تُفهم فهماً حرفيا، فهي إلى كونها مبادئ عامة أو أنواعا لصفات معينة أقرب من كونها عناصر محددة، وهذا ما سيتضح في العرض التالي لأبرز أفكار فلاسفة عصر ما قبل سقراط، أو مَن يُعرفون بالفلاسفة الفيزيائيين (أو الطبيعيين) وذلك لاعتمادهم على التفسير الفيزيائي للكون بدلا من التفسير الأسطوري.

طاليس هو “الحكيم الأول” كما يُسميه المؤرخ الإغريقي لارتيوس في كتابه الذي حمل عنوان “حياة أبرز الفلاسفة وآرائهم”[36]، حيث يورد لارتيوس الكثير من الطرائف حول حياة طاليس، منها قصة قياس طول الهرم التي سبق أن أشرنا إليها، ومنها نجاحه في التنبؤ بكسوف الشمس في سنة 585 قبل الميلاد[37]، ولكن ما يهمنا هنا هو أن طاليس كان يُرجع أصل كل شيء إلى الماء، ولا يُعرف تحديدا المقصود بذلك، فمن المعروف أن طاليس لم يكتب شيئا، وكلّ ما نعرفه عنه يعتمد على ما نقله الآخرون عن حياته وأفكاره، ومما نُقل عنه اعتقاده بأن الأرض تطفو على الماء ولها شكل القُرص من حيث أنها مُسطّحة ودائرية، كما نُقل عنه قوله إنّ السبب وراء نشأة الزلازل يعود إلى الحركة العنيفة للماء الذي تطفو الأرض على سطحه. عاش طاليس في الفترة ما بين القرن السابع والقرن السادس قبل الميلاد[38]، وترعرع في مدينة “ميليتوس” الواقعة في إقليم أيونا على الساحل الغربي لآسيا الصغرى (الأناضول، تركيا حاليا)، ويعُدّه الباحثون مؤسس المدرسة الميليتوسية التي ينتمي إليها كذلك أنكسمندرس وأنكسمانس.

أمّا أنكسمندرس فتلميذ طاليس، وقد كانت نظرته حول نشأة الكون أكثر تجريداً من أستاذه، حيث رأى أن الأساس الذي تقوم عليه كل الاشياء غير قابل للتحديد فيزيائيا، ذلك أنه لا متناه، ولكنه قادر على التشّكل بأي صورة فيزيائية، ومنه إنما انبثقت كل الأشياء، وبهذا يكون أنكسمندرس أوّل فيلسوف إغريقي يُقيم النظرية الفيزيائية على أساس مُجرّد (لا حسّي)، وأمّا أنكسمانس فتلميذ أنكسمندرس، وعلى العكس من أستاذه، كان أنكسمانس أكثر تحديدا في نظرته الطبيعية إلى الكون، حيث رأى أن أساس كل الأشياء هو الهواء، وبقدر كثافة الهواء تتفرّع منه المواد الأخرى، فكلما زاد الضغط على الهواء تحوّل من حالة مُكثّفة إلى حالة أخرى أكثر كثافة، فمن الهواء إلى الريح، فالسحاب، فالماء، فالتراب، وأخيرا إلى الصخر ومنه إلى المواد الفيزيائية الأخرى.

إلى جانب طاليس وأنكسمندرس وأنكسمانس، هناك أيضا فيثاغورس وهيراقليطس، وكلاهما ينتمي جغرافيا إلى إقليم أيونا، وتاريخيا إلى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد. أما فيثاغورس فنعرفه جميعاُ منذ نعومة أظافرنا من خلال نظريته الشهيرة حول المثلث القائم الزاوية، وبالرغم مما شاب سيرته الذاتية من أساطير نسبها إليه المؤرخون الأوائل، إلّا أنّ المؤكّد هو أنه ترك وراءه أتباعاً هم إلى الطائفة الدينية أقرب منهم إلى المدرسة الفكرية، فقد اتصفت المدرسة الفيثاغورسية ببعض الطقوس الغريبة والمتعلقة بنيل عضوية الانضمام إليها، وصرامة قواعد الانضباط المفروضة على أعضائها في سلوكهم اليومي، والتكتّم على المعرفة المكتسبة وإبقائها في نطاق المنتمين إلى مدرسة فيثاغورس. كان الفيثاغورسيون يرون أن “العدد” يحكم الكون، أي أن العلاقات الرياضية هي أساس العالم الطبيعي، وقد بلغ عندهم الهَوَسُ بالأشكال الرياضية الكامنة خلف كل ظاهرة طبيعية إلى حدّ اشتهارهم بشعار “كُلّ شيء عدد”.

أمّا هيراقليطس، فقد عُرِفَ عنه أسلوبه المبهم والمليء بالألغاز، ولذلك اختلف الباحثون في تفسيراتهم لفلسفته، لكن الرأي السائد هو أن هيراقليطس رأى في النار أصل الأشياء، فالكون بالنسبة إليه لم تخلقه الآلهة، بل هو دائم الوجود على شكل كرة ضخمة من النار التي انبثق منها أصل كل الأشياء، ولهذا فإن مفهوم “النار” يشير إلى دلالات متعددة عند هيراقليطس، مثل الطاقة والحرارة والإشعاع. من جهة أخرى، أمعن هيراقليطس النظر في ظاهرة التغيّر الدائم للأشياء، وهو صاحب العبارة الشهيرة “إنك لا تطأ بقدمك النهر نفسه مرتين”، فبالنسبة إليه، كل شيء في تغيّر دائم، وهذه هي المشكلة التي حاول التعامل معها من خلال “اللوغوس”، ومعناها الحرفي في الإغريقية “الكلمة”، لكنها تعني أيضا أشياء أخرى مثل “الكلام” أو “المنطق” أو “العقل”، وأما هيراقليطس فقد منحها معنى فلسفيا بوصفها المبدأ الجامع لكل الأشياء، فالنهر، على سبيل المثال، وإنْ كان دائم التغير، إلّا أنه يحتفظ بصورته كنهر بفضل “اللوغوس” الذي هو بمثابة الصورة الأولية لكلّ الأشياء.

إلى جانب فلاسفة إقليم أيونا، هناك أيضا فلاسفة مدينة إيليا، وهي مستعمرة إغريقية على الساحل الجنوبي-الغربي لإيطاليا، وأما المدرسة الإيلية فكانت ناشطة في الفترة ما بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، وقد شكّلت نقلة راديكالية في التفكير الفلسفي بالقياس إلى فلاسفة إقليم أيونا. إنّ ما يجمع بين فلاسفة الدرسة الإيلية هو إيمانهم بوحدة الكون، وإذا كان شعار الفيثاغورسيين “كل شيء عدد”، فإن شعار الإليليين هو “كل شيء واحد”، وبهذا شنّ هؤلاء الفلاسفة هجوما عنيفا ضد تعدّد الإلهة في الأساطير القديمة، وروّجوا لفكرة الإله الواحد، وهو إله لا يقع في نظرهم خارج الكون، بل هو الكون نفسه! كما رفض هؤلاء الفلاسفة تجارب الإنسان الحسية كوسيلة معرفية وأصرّوا على استخدام العقل بوصفه الأداة المعرفية الوحيدة التي يُمكن الوثوق بها، ولهذا اعتنى فلاسفة المدرسة الإليلية ببناء الحجج العقلية في الدفاع عن آرائهم ومهاجمة آراء خصومهم، ومن ضمن أبرز فلاسفتها كسينوفانس وبرمنيدس وزينون[39].

كان كسينوفانس شاعرا وفيلسوفا، واشتهر بسخريته الدائمة من آلهة هوميروس وهيسيود، مُتهما إياهما بعزو أسوأ الصفات والمشاعر البشرية إلى الإلهة، مثل الغضب والمكيدة والانتقام، كما لاحظ كسينوفانس أن الاختلاف في أشكال الآلهة من ثقافة إلى أخرى يرجع إلى الاختلاف بين الصفات البيولوجية بين عرق وأخر، فكلّ عرق بشري له آلهته التي صنعها على شاكلته. بل إنّ كسينوفانس يذهب إلى أبعد من ذلك ليقول: لو كانت الثيران والخيول…تستطيع أن ترسم كما يفعل الإنسان، لرسمت الثيران آلهتها على شكل ثيران، ولرسمت الخيول آلهتها على شكل خيول”[40]! عُرف عن كسينوفانس حدّة الذكاء والنقد المُبطّن، ويُحكى أنّ فيلسوفا جاءه ذات مرة مُشتكيا من عدم قدرته العثور على رجل حكيم طوال حياته، فما كان من كسينوفانس إلّا أن أجاب: “هذا أمرٌ واردٌ جدّاً، ذلك أن العثور على رجل حكيم يتطلّب رجلا حكيما”!

أمّا برمنيدس فيُعدّ أهم فلاسفة المدرسة الإليلية، وقد عبّر في قصيدته الشهيرة والتي حملت عنوان “في الطبيعة” عن رفضه الوثوق بالمعرفة الحسية، فإذا كانت حواسنا تخبرنا أنّ الكون يحتوي على أشياء خاضعة للتغيّر، وبالتالي، متعددة، فما ذلك إلّا وهمٌ، لأنّ الوجود الحقيقي هو “الواحد” ولا شيء غيره، ولهذا الواحد شكل دائري ويمتاز بالخلود الزمني والثبات المكاني، أي أنه غير خاضع للتغيّر أو “الصيرورة”، وبالتالي من المستحيل أن ينبثق الوجود عن العدم، ومن المستحيل كذلك أن يحدث العكس، وقد دافع برمينيدس عن هذا الموقف الأنطولوجي مستخدما العديد من الحجج العقلية، كما يصفه بعض الباحثين المعاصرين بأنه أول فيلسوف يضع خطا فاصلا بين الحجج التي تعتمد في صحتها على الحواس وتلك التي تعتمد في صحتها على العقل، كما أنه أول من استعمل الاستدلال الاستنباطي في بناء الحجة[41].

تصدّى زينون لمن سخروا من نظرية برمنيدس حول “الواحد” وانبرى للردّ عليهم وتبيان مدى تهافت نظرية التعددية والقائمة بدورها على نظرية خضوع الأشياء للتغيّر من حالة إلى أخرى، وكانت وسيلته لتحقيق ذلك هي الإشارة إلى عدد من المفارقات الناتجة عن الوثوق بحواسنا كمصدر للمعرفة، والهدف من هذه المفارفات هو إثبات أنّ ظاهرة التغير في المكان أو الحركة الفيزيائية ليست إلاّ وهماً، فعلى سبيل المثال، إحدى أشهر المفارقات التي ساقها زينون تلك التي تُعرف باسم “أخيل والسلحفاة”، وهي في جوهرها تجربة ذهنية تقوم على افتراض إجراء سباق بين البطل الأسطوري “أخيل” والمعروف بسرعته الفائقة، والسلحفاة المعروفة ببطء حركتها، بحيث يبدأ السباق بعد أن تُمنح السلحفاةُ مسافة متقدمة على أخيل، وإزاء هذه المعطيات، يؤكّد زينون أنه بالرغم من أن حواسنا تشير إلى أنّ أخيل سيلحق لامحالة بالسلحفاة ويسبقها، فإن هذا مع ذلك مجرّد وهم، فلو تأملنا الأمر من الناحية العقلية الصرفة، فإنّ السباق يبدأ عندما يكون أخيل عند نقطة معينة، ولنسميها أ، وأما السلحفاة فستكون عند نقطة متقدمة من السباق، ولنسمّيها ب، وفي الوقت الذي يصل فيه أخيل إلى النقطة ب، تكون السلحفاة قد تخطّت تلك النقطة إلى نقطة أخرى، ولنسمّيها ج، وعندما يصل أخيل إلى النقطة ج، تكون السلحفاة قد وصلت إلى النقطة د، وهكذا دواليك، فمهما حاول أخيل لن يستطيع اللحاق بالسلحفاة، فبصرف النظر عن التناقص التدريجي للمسافة بين نقطة وأخرى على طول السباق، هناك دائما عدد لا متناه من النقاط بين نقطتين! الجدير بالذكر هنا هو أن مفارقة “أخيل والسلحفاة” لم يكن من الممكن حلّها قبل اكتشاف حساب التفاضل والتكامل في القرن السابع عشر[42]، وقد مثّلت أحد مظاهر مشكلة اللّاتناهي التي تعامل معها فلاسفة الإغريق والمسلمين فيما بعد، فهي من جهة ساهمت في نشوء ما يسمى “المذهب الذري” في الفلسفة الإغريقية، وهو المذهب الذي سنأتي على ذكره بعد قليل، كما أنّها مفارقة سيُسمع صداها لاحقا في الفلسفة الإسلامية من خلال الجدال المعتزلي الشهير بين أبو الهُذيل العلّاف وتلميذه إبراهيم النظّام.

مازلنا في طور الحديث عن فلاسفة ما قبل عصر سقراط، وكلّ مَن ذكرنا من فلاسفة حتى الآن حصروا أصل الكون في شيء واحد فقط، غير أنّ العثور على الوحدة الكامنة في الأشياء لا يقتضي بالضرورة أنّ يكون الأصل واحدا، فقد تُعبّر هذه الوحدة عن مجموعة من العناصر، وهذا ما جنح إليه الفلاسفة الذين سنأتي على ذكرهم الآن، ذلك أنهم من أنصار تعددية أصل الكون.

من ضمن أشهر أنصار تعددية أصل الكون إمبيدوكليس وأناكسوراس. ينتمي إمبيدوكليس تاريخيا إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وينتمي جغرافيا إلى جزيرة صقلية، وقد نَقل المؤرخ الإغريقي لارتيوس بعضا من تفاصيل حياته في كتابه الذي سبق أن أشرنا إليه، منها أن إمبيدوكليس ينتمي إلى طبقة أرستقراطية، ومع ذلك كان من المؤمنين بالديمقراطية والمساواة بين الناس، كما كان شاعرا مجيدا وخطيبا بارزا، وقد نُسب إليه الكثير من المعجزات، كما أن شعره يفضح اعتدادا بالنفس إلى درجة ادّعى فيها أنه إله[43]! تبنّى إمبيدوكليس نظرية العناصر الأربعة، ولكنه أخضع هذه العناصر (أو “الجذور” كما كان يُسميها) إلى قوّتين كونيّتين، سمّاهما المحبّة والنزاع، ونُلاحظ هنا الجذور التاريخية لمفهومي التجاذب والتنافر في الفيزياء الحديثة. كل الأشياء هي نتاج خليط بمقدار معين لتلك الجذور الأربعة بالنسبة إلى إمبيدوكلس، فعلى سبيل المثال، عظام الإنسان من وجهة نظره هي نتاج خليط بمقدار معين من الجذور الأربعة.

أمّا أناكسوراس فقد وُلد في مدينة كلازوميناي في إقليم أيونا حوالي العام 500 قبل الميلاد، وقضى نحو ثلاثين عاما في أثينا متعاطيا السياسة إلى جانب رجل الدولة الشهير بيركليس، لكن تمّ إبعاده قسرا عن أثينا بتهمة “عُقوق الآلهة” بعد أن قال إنّ الأجرام السماوية ليست آلهة بل مجرّد صخور صمّاء! كما هي الحال مع إمبيدوكلس، تبنّى أناكسوراس نظرية تعدّد أصل الأشياء، كما أخضع هذا التعدّد إلى قوّة كونية، لكنّ على خلاف إمبيدوكلس، ذهب أناكسوراس إلى القول بأنّ الكون لم يكن نتاج خليط من العناصر الأربعة، بل كان خليطا مما أسماه “البذور” المتناهية في صغرها، وفي نقد ضمني لآراء إمبيدوكلس، استهجن أناكسوراس فكرة أن يكون بدن الإنسان أو شَعره، مثلا، مجرّد خليط من العناصر الأربعة، متسائلا: كيف لبدن الإنسان أن يكون مصنوعا مما هو ليس ببدن، وكيف لشَعر الإنسان أن يكون مصنوعا مما هو ليس بشعر؟ بدلاً من العناصر أو الجذور الأربعة عند إمبيدوكلس، حاول أناكسوراس تفسير تعدّد الأشياء في هذا الكون من خلال نظرية الخليط الأول من البذور، ويُرجّح بعض الباحثين المعاصرين أن المقصود بالبذور عند أناكسوراس هي الصفات الفيزيائية المتضادة، مثل الحار والبارد، الأبيض والأسود، الجاف والرطب، وغيرها من الصفات، بحيث يحتوي أي شيء على بذور متضادة في صفاتها، وما يُميز هذا الشيء عن الأشياء الأخرى هو التفاوت في مقدار نوع البذور (أو الصفات)، فعلى سبيل المثال، الماء البارد هو بارد وحار في الوقت نفسه، وما يجعله باردا هو أن مقدار البرودة فيه أكبر من مقدار الحرارة. كذلك اختلف أناكسوراس مع إمبيدوكلس حول طبيعة القوّة التي تخضع لها كل الأشياء، فالكون بالنسبة إليه لم ينشأ بفعل إخضاع العناصر الأربعة إلى قوتي المحبة والنزاع كما يدّعي إمبيدوكلس، بل نشأ بفعل قوة العقل بوصفه المُحرك الأول، أي العقل بوصفه المسؤول عن إخضاع الخليط الكوني في صورته الأولى إلى حركة دائرية نتج عنها تفاوت في مقادير الصفات المتضادة، ومن هذا التفاوت نشأت تعددية الأشياء كما نراها من حولنا.

أخيرا، يُعدّ أنصار “المذهب الذرّي” من المدافعين عن نظرية تعدّد أصل الأشياء، ويُعرفون باسم “الفلاسفة الذرّيون”، ومن أشهرهم ليوقيدس وديمقريطس، إضافة إلى الروماني لوكرتيوس، وقد ذهبوا جميعا إلى القول بأنّ الكون في جوهره حركة دائمة لذرّات تسبح في الفراغ، وأنّ الأشياء والكائنات مُكونة جميعها من تلك الذّرات. بطبيعة الحال، لم يكن الفلاسفة الذرّيون ليصلوا إلى هذا القول من خلال المنهج العلمي كما نعرفه اليوم، فلم يكن ذلك المنهج متاحا في زمنهم، وبالتالي فإنّ كلّ ما نستطيع قوله هو أنهم نجحوا في الوصول إلى التخمين الصحيح حول ماهية الكون وما يحتويه من كائنات وأشياء، ذلك أنه تخمين منسجم مع حقائق العلم الحديث، ولكن إلى حدّ ما فقط، فالذرّة – كما نعلم – لا تشكّل الجزء الأصغر من المادة، بل تضمّ جسيمات أصغر، وهذه بدورها تتألّف من جسيمات أصغر منها حجما. من جهة أخرى، لم يكن المذهب الذري – كما أشرنا في معرض حديثنا حول مفارقة زينون – سوى محاولة لتجاوز ما ينتج عن مشكلة اللّاتناهي في الفلسفة الإغريقية.

3.3 الفكر الأسطوري والفكر الفلسفي

بعد هذا العرض الموجز لأبرز أفكار بعض فلاسفة عصر ما قبل سقراط، لعلّ من المفيد هنا، وقبل الانتقال إلى القسم التالي، أن نتطرق بإيجاز إلى بعض ملامح التشابه والاختلاف بين الفكر الأسطوري والفكر الفلسفي، أي بين طبيعة التفكير التي نجدها عند هوميروس وهيسيود من جهة، وتلك التي نجدها عند ما سبق ذكرهم من فلاسفة من جهة أخرى.

لم تكن الفلسفة الإغريقية في بداياتها سوى امتداد طبيعيّ للأسطورة، فكلتاهما عبّر عن نظرة الإنسان التأملية في مُحيطه، وكلتاهما جسّد استجابة عقلية لتلك النظرة التأملية، لكن الاختلاف بين الأسطورة والفلسفة يكمن في طبيعة هذه الاستجابة، فالأسطورة لجأت إلى عالم الآلهة لتفسير عالم الطبيعة، بحيث أضحى عالم الطبيعة محكوما بقوانين تعتمد على مزاج الآلهة، وبهذا اتّسم النّسق الأسطوري بأنه نسقٌ مفتوح لا يُميّز بين ما هو خارق للطبيعة وما هو طبيعي، في حين اقتصرت الفلسفة في بداياتها على الاشتغال داخل حدود الطبيعة، كما اعتمدت منذ بداياتها على الحجة العقلية كوسيلة إقناع، وبهذا اتّسم النسّق الفلسفي بأنه نسقٌ مغلق لا يقبل إلّا ما هو طبيعي أو عقلاني. بل حتى عندما نعثر على الأصل الأسطوري لفكرة فلسفية، فإنّ هذا لا ينفي حقيقة أن الفلسفة في بداياتها دأبت على استبعاد أي دور للآلهة في تفسير الظواهر الطبيعية. فعلى سبيل المثال، سبق أن أشرنا إلى نظرية طاليس حول ظاهرة الزلازل، تلك التي أشار من خلالها إلى أن الأرض تطفو فوق الماء وأنّ السبب وراء نشأة الزلازل يعود إلى حركة الماء العنيفة من تحت الأرض، ويرجع أصل هذه الفكرة إلى أساطير بعض الحضارات القديمة، ومن ضمنها أساطير الحضارة الإغريقية التي تشير إلى إله البحر الغاضب “بوسيدون”، ومع ذلك فإن تفسير طاليس لظاهرة الزلازل، وبصرف النظر عن مدى صحته، كان خُلواً من أي إشارة إلى دور الآلهة في هذه الظاهرة الطبيعية. من جهة أخرى، تكثر في الأساطير الإشارة إلى حدث طبيعيّ معين في زمن معيّن، في حين أننا نجد عند فلاسفة الطبيعة الأوائل تركيزا، ليس على أحداث محددة، بل على ظواهر أعمّ وأشمل، فعلى سبيل المثال، إذا كان هوميروس يشير إلى زلزال أصاب مدينة ما، فإنّ طاليس يشير إلى الزلزال بوصفه ظاهرة قد تحدث في أي مكان أو زمان.

يُضاف إلى ذلك كلّه الروح النقدية التي اتسمت بها آراء فلاسفة ما قبل سقراط والتي ورثها سقراط ومن جاءوا بعده، فقد أشرنا في العرض السابق إلى موقف الفلاسفة الأوائل الناقد من الأساطير[44]، كما لاحظنا أيضا اختلافا واضحا في الآراء بين فيلسوف وأخر، ودفاعا عن رأي ضد آخر، وهو ما يعكس إدراك الفلاسفة الأوائل للحقيقة التالية، وهي أنّ الرؤى الفلسفية، وإنْ كانت تتناول الموضوع نفسه، فإنها مع ذلك تعبّر عن رؤى متنافسة من الناحية الإبستمولوجية، أي أنها رؤى لا يُمكن أن تكون جميعها صحيحة في الوقت ذاته، وهذا تحديدا ما تفتقر إليه الأساطير والحكايات الخرافية بشكل عام، فعندما يصف الشاعر أو الرّاوي أمراً ما، فإنه لا يجد في وصف غيره من الشعراء أو الرواة للأمر نفسه تنافسا معرفيا للوصول إلى الحقيقة، ولهذا فإن معيار عدم التناقض بين الروايات والأوصاف غير وارد على الإطلاق عند شعراء الأساطير ورواة الحكايات الخرافية[45]. ينبغي القول، مع ذلك، إنه بالرغم من اشتغال الفلسفة الإغريقية داخل حدود الطبيعة، فإنها لم تستطع الانعتاق من النزعة الأسطورية إلى عزو الصفات البشرية إلى قوانين الطبيعة، وهذا ما لمسناه على سبيل المثال عند نظرية إمبيدوكليس حول “المحبة والنزاع” كقوّتين من قوى الطبيعة، ولعلنا نلاحظ هذه النزعة حتى بعد ظهور العلم الحديث فيما يعلّق بمفهومي التجاذب والتنافر بين الجسميات الدقيقة.

لقد ساهمت نشأة الفلسفة، ليس في تخطّي حواجز التفكير الأسطوري فحسب، بل إلى جعل العلم نفسه أيضا موضوعا للفلسفة، ومن المفيد أن نؤكد هنا على أنّ العلم الذي نشأ بعد الفلسفة ليس كالعلم القديم السابق عليها. لتوضيح هذه النقطة، لنتأمل ما يلي: إذا كان السؤال الجوهري في الفلسفة يبدأ بكلمة “لماذا”، وإذا كان السؤال الجوهري في العلم يبدأ بكلمة “كيف”، فهل في وسعنا القول إنّ الانتقال من الفلسفة إلى العلم هو في صميمه انتقال من السؤال الأول إلى السؤال الثاني؟ لا يبدو أنّ “نعم” هي الإجابة الصحيحة، ففي الوقت الذي كان فيه الفلاسفة القدماء يخوضون في السببية وراء هذا الكون وظواهره، كان العديد من الحرفيّين يعرفون كيفية تشييد المباني وبناء الطرق وقياس المساحة وحساب الضرائب، كما أنّ العلم القديم، كما سبق أن رأينا، سابق على حضارة الإغريق وزاخر في ميادين الطب والرياضيات والفلك، بل إنّ العلم القديم في جانبه العملي المحض، كما سنرى لاحقا، حافظ لقرون عديدة على مساره التاريخي المستقلّ عن مسار الفلسفة. إذا كان هذا هو واقع الحال، فإنّ ما نحن بصدده هنا هو الانتقال التاريخي من فلسفة الإغريق إلى العلم بثوب حديث، وسنحاول هنا تعقّب الخطوط العريضة لهذا الانتقال الذي بدأ فعليا بأرسطو وتأثيره الكبير في جعل العلم في خدمة الفلسفة.

-

العلم في خدمة الفلسفة

في القسم السابق، أشرنا إلى فلاسفة عصر ما قبل سقراط بوصفهم فلاسفة طبيعيين، وقلنا إن السبب وراء هذا الوصف يعود إلى حقيقة اهتمامهم بالعثور على تفسير طبيعي للكون وما يحتويه من ظواهر طبيعية. بمعنى آخر أكثر تحديدا، كانت الطبيعة، بالنسبة إلى أولئك الفلاسفة، هي موضوع التفلسف، ومن هنا وَصْفُنا إياهم بأنهم “طبيعيون”، وأما وصفهم بالفلاسفة فَمَرَدّهُ إلى الطريقة التي استندوا إليها في محاولتهم فهم الكون وظواهره، وهي طريقة تعتمد على اشتقاق ظواهر الطبيعة من مبدأ أو مبادئ قليلة ومحددة. لقد التقط أرسطو نواة تلك الطريقة ليجعل منها منهجا في فلسفته بشكل عام، وفي كتابه الشهير “السماع الطبيعي” (أو “الطبيعة”) بشكل خاص[46]، حيث شرح فلسفته حول الطبيعة وكيفية دراستها، كما قدّم أيضا منظوره الخاص حول ظاهرة التغير (أو الصيرورة) وبنية الكون وظاهرة الحركة، ومن الضروري هنا أن نسلّط الضوء على هذه الجوانب من فلسفة أرسطو حول الطبيعة، ذلك أنها فلسفة تكشف عن عمق العلاقة التاريخية بين الفلسفة والعلم، كما كان لها اليد الطولى في جعل العلم في خدمة الفلسفة لقرون طويلة من الزمن.

أرسطو (أو أرسطوطاليس) هو “المعلّم الأول” كما سمّاه الفلاسفة المسلمون، وينتمي إلى الحقبة الكلاسيكية من الفلسفة الإغريقية والممتدة من بداية القرن الخامس إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهي الحقبة ذاتها التي ينتمي إليها أُستاذُه أفلاطون وأستاذ أُستاذه سقراط. أمّا هذا الأخير فقد انصبّت فلسفته على ميدان الأخلاق بشكل عام، وإليه يرجع الفضل في ترسيخ النقاش الحِجاجيّ (أو الديالكتيك dialektikê) كأداة حوارية للبحث عن الحقيقة، لكن جُلّ ما نعرفه عن أفكاره وصل إلينا عن طريق أفلاطون في حواراته الشهيرة، وأمّا أفلاطون فهو مؤسس المدرسة التي تعنى بفلسفته والمعروفة باسم “الأكاديمية”، وكانت بمثابة أول نواة لفكرة “الجامعة”، وقد انضم أرسطو إليها في ريعان شبابه ليُمضي فيها قرابة العشرين عاما، وبعد وفاة أفلاطون[47]، غادر أرسطو أثينا ليمكث عدة سنوات في إحدى المدن الإغريقية ويتزوّج فيها، ثم يرتحل بعد ذلك إلى مسقط رأسه، مملكة مقدونيا، مُلبيا دعوة الملك المقدوني فيليب الثاني ليكون مُعلّما لابنه الإسكندر الكبير، ثم رجع أرسطو فيما بعد إلى أثينا ليؤسس فيها مدرسته الشهيرة “لوقيون”، وعُرف أتباعها لاحقاً بالمشّائين[48].

فيما يلي، سينصبّ اهتمامنا على فلسفة أرسطو العلمية، حيث سنبدأ، أولا، بالمنهج العلمي الأرسطي، ثم ننتقل، ثانيا، إلى فيزياء أرسطو، لنصل، أخيرا، إلى التأثير الكبير لفلسفة أرسطو العلمية في جعل العلم الطبيعي على وجه الخصوص خاضعا لمبادئ الميتافيزيقا أو “الفلسفة الأولى”.

1.4 المنهج العلمي الأرسطي

عندما نتحدث عن المنهج العلمي الأرسطي، فلا بدّ من التفريق بين الجانب النظري والجانب العملي، أي بين رؤية أرسطو للكيفية التي ينبغي أن يكون عليها المنهج العلمي من جهة، وممارسة أرسطو الفعلية لهذا المنهج من جهة أخرى، وبالرغم من أنّ التركيز هنا سينصبّ على الجانب النظري، لا بأس في أن نشير في عجالة إلى بعض ملامح الجانب العملي.

سبق أن أشرنا في القسم السابق إلى الروح النقدية التي اتصفت بها آراء الفلاسفة الطبيعيين، والحقّ إن هذه الروح النقدية بلغت مداها عند أرسطو، ذلك أنّ كلّ قارئ لأعماله لا يملك إلّا أن يلحظ هذا الجهد الكبير الذي يوليه أرسطو لآراء من سبقوه، فما إنْ يشرع في عرض قضية ما حتى تراه وقد بدأ أولا بالحديث عمّا قاله السابقون حول تلك القضية، ولا يقدّم رأيه الخاص إلّا بعد مناقشة مستفيضة لآراء الآخرين[49]، وهو بذلك يكون قد قدّم خدمة جليلة لدارسي تاريخ الأفكار، فالعديد من آراء الفلاسفة الطبيعيين، مثلا، يرجع الفضل في حفظها من الضياع إلى أرسطو نفسه. من جهة أخرى، تتصف آراء أرسطو باحتوائها على العديد من الحجج المنطقية، سواء في نقده لأفكار غيره أو في عرضه لأفكاره الخاصة، ولا غرابة في ذلك، فأرسطو كما نعلم هو المؤسس الأول لعلم المنطق، غير أن ما يشوب تلك الحجج هو التفاوت في جودة الأدلة التي يستند إليها أرسطو في بعض الأحيان لدعم آراءه، فتارة نجده يستند إلى نتائج علمية مستمدّة من ميادين مثل الفلك والرياضيات، وتارة أخرى نجده يلجأ إلى مقولات التراث الإغريقي المستمدة من الأساطير، غير أنّ الغالب في كتابات أرسطو هو ارتكازها على الحجج العقلية الخالصة، وبالأخص تلك الحجة المنطقية والمعروفة باسم “بُرهان الخُلف”، كما أنّه لا يختلف عن أستاذه أفلاطون في اعتماده على طريقة سقراط في النقاش الحِجاجيّ (أو الدياليكتيك dialektikê) كما نجدها في “محاورات أفلاطون”[50]، حتى وإنْ لم يعتمد على تقنية الحوار المباشر لتلك الطريقة[51]. هذه هي بعض ملامح الجانب العملي للمنهج العلمي عند أرسطو، ونريد الآن الانتقال إلى ما هو أهمّ والمتمثل بالجانب النظري لمنهجه العلمي.

لا نجد آراء أرسطو حول المنهج العلمي مجتمعة في كتاب واحد، بل نجدها مبعثرة في فقرات تنتمي إلى كتب مختلفة، وبهذا فإن أي عرض لنظرية أرسطو حول المنهج العلمي يعتمد على محاولة بناء تحتمل أكثر من وجه، الأمر الذي يفسّر الجدل الكبير بين الباحثين المعاصرين حول ماهية تلك النظرية، ولتفادي هذه المعضلة، سنعتمد على ما كتبه أرسطو في عرضنا لرؤيته المنهجية، بحيث لا تتعارض التفسيرات التي نوردها هنا مع ما يحظى باتفاق عام بين المتخصصين المعاصرين.

يفتتح أرسطو كتابه الشهير “الطبيعة” (أو الفيزياء) بالقول إنه عندما يكون لموضوع البحث مبادئ يخضع لها، فإنّ المعرفة العلمية بموضوع البحث تتأتّى من خلال معرفة تلك “المبادئ الأولى”، وليست الطبيعة استثناء من هذه القاعدة[52]. لا تقتصر هذه المبادئ الأولى على أشياء مادية، بل تتعدّاها إلى الاعتقاد بوجودها أيضا، فعلى سبيل المثال، سبق أن أشرنا خلال استعراضنا لأفكار فلاسفة ما قبل سقراط إلى نظرية “العناصر الأربعة”، وهي العناصر التالية: الماء، والنار، والهواء، والتراب، وتُعدّ هذه العناصر – بالنسبة إلى أرسطو – مثالا على المبادئ الأولى، كما أنّ الاعتقاد الذي نصيغه لغويا على شكل قضية للإشارة إلى وجود تلك العناصر الأربعة يُعدّ أيضا مثالا على المبادئ الأولى[53]. نلحظ هنا اختلافا جوهريا بين أرسطو وفلاسفة ما قبل عصر سقراط، فأغلب هؤلاء – كما سبق أن أشرنا – يلجأ إلى عنصر محدد بوصفه المبدأ الأساس الذي انبثقت منه كل الأشياء (مثلا: الماء عند طاليس؛ الهواء عند أنكسمانس؛ النار عند هيراقليطس)، في حين يتعدّى أرسطو عالم الوجود إلى عالم اللغة في وصفه لماهية المبادئ الأولى، وبهذا يكون أرسطو أكثر تجريدا في إطاره النظري من معظم فلاسفة ما قبل عصر سقراط. نجد هذا المستوى من التجريد أيضا حين نقارن بين إمبيدوكلس وأرسطو من حيث تبنّي كل منهما لمفهوم “الأضداد” بوصفها مبادئ أولى، فبينما يُخضع إمبيدوكلس – كما رأينا – العناصر الأربعة إلى قوّتين متضادتين يُسمّيهما المحبّة والنزاع، لا يكتفي أرسطو باستحداث أضداد جديدة، بل يذهب إلى مستوى أرقى من التجريد من خلال تحليل العناصر الأربعة وإرجاعها إلى مصدر أوّلي. سنعود إلى هذه النقطة وغيرها من مظاهر التجريد في الفكر الأرسطي عند حديثنا حول فيزياء أرسطو، فما يهمّنا هنا يدور حول اعتماد أرسطو على الأضداد بوصفها مبادئ أولى، والأضداد هنا خواص متناقضة من قبيل حار في مقابل بارد، رطب في مقابل جاف، وغيرها. يبرّر أرسطو اعتبار الأضداد مبادئ أولى بقوله[54]:

ينبغي للمبادئ الأولى ألّا تكون مشتقة، لا بعضها من بعض، ولا من أي شيء آخر، في حين يكون كل شيء آخر مشتقا منها. هذه الشروط متوافرة في الأضداد الأولية، فهي غير مشتقة من أي شيء آخر لأنها أولية، وهي غير مشتقة بعضها من بعض لأنها أضداد.

يبدو من الواضح هنا أن أرسطو يقرّ بخضوع الطبيعة إلى قوانين أو مبادئ عامة، ومن الضروري لأغراض عرضنا الراهن أن نطرح سؤالا نهدف من الإجابة عنه التمهيد لفهم طبيعة الجانب النظري للمنهج العلمي الأرسطي، وهو سؤال يتعلّق بمفهوم “المبادئ الأولى” عند أرسطو: ما الذي يجعل المبادئ الأولى ضرورية للحصول على معرفة علمية حول موضوع البحث؟

للإجابة عن هذا السؤال، تنبغي أولا الإشارة إلى منظور حديث لبُنية الفرضية العلمية بوصفها تفسيرا علميا، وهي بنية تتألف من أداة التفسير وموضوع التفسير[55]. تتكوّن أداة التفسير من فرضية وتعميم قانوني، في حين يشير موضوع التفسير إلى الظاهرة المراد تفسيرها، وتكمن أهمية وجود تعميم قانوني ضمن أداة التفسير في أنّه يساهم منطقيا في اعتبار الفرضية سببا في حدوث الظاهرة، فعلى سبيل المثال: لو كان الشيء المراد تفسيره هو ارتفاع نسبة الوفاة بين العاملين في أعمق نقطة في أحد المناجم بالقياس إلى انخفاضها بين العاملين في الأماكن العليا من المنجم، وكانت الفرضية تشير إلى تسرّب غاز سامّ في مكان قليل التهوية، فإنّ هذه الفرضية لا تصلح من الناحية المنطقية الصرفة أن تكون سببا لهذا الاختلاف في نسبة الوفيات إلّا في ظل افتراض صحة تعميم قانوني من قبيل: إذا قلّت نسبة التهوية في مكان ينتشر فيه غاز سامّ، ازدادت نسبة الوفيات بين المتواجدين في ذلك المكان. إنّ وجود مثل هذا التعميم القانوني ضروري لعقد علاقة اشتقاقية تقف الفرضية في طرف منها وتقف الظاهرة المراد تفسيرها في الطرف الآخر، وبالتالي فإنّ هناك علاقة وثيقة بين التعاميم القانونية بوصفها مبادئ عامة والتفسير العلمي بوصفه علاقة سببية. بإمكاننا الآن الإجابة عن السؤال أعلاه والمتعلق بالمبادئ العامة بوصفها مبادئ ضرورية للحصول على معرفة علمية حول الظاهرة قيد البحث، فالضرورة هنا ناتجة عن الحاجة إلى عقد علاقة سببية بين المبادئ العامة والظاهرة المراد تفسيرها، ولن نستطيع الوصول إلى معرفة علمية حول تلك الظاهرة من دون أن تكون المبادئ العامة طرفا في تلك العلاقة السببية. بعبارة أخرى أكثر اختزالا، تفسير الظواهر الطبيعية يعتمد على مفهوم السببية، وهذا ما يؤكده أرسطو في بداية القسم الثالث من المجلد الثاني لكتابه “الطبيعة”، حيث يقول إنّنا لا نعتقد أننا نعرف شيئا حتى نتمكّن من معرفة العلّة وراءه[56]، كما يشير أرسطو أيضا في كتابه “السماء والعالم” إلى أنّ “الطبيعة لا تترك شيئا للصدفة”[57]، كما أنّ “السبب الواحد ينبغي بالضرورة أن يكون له الأثر نفسه على الشيء نفسه”[58]، وسنتوقف لاحقا عند القائمة الرباعية للأسباب عند أرسطو، والتي أشار إليها ابن سينا بوصفها “علّة عنصرية، وعلّة فاعلية، وعلّة صورية، وعلّة غائية”[59]، أو كما لخصها ابن رشد بقوله: “مادة الشيء، وصورته، وفاعله، وغايته”[60].

بعد تأكيده على ضرورة التوصل إلى المبادئ الأولى للحصول على معرفة علمية حول العالم الطبيعي، ينتقل أرسطو إلى الحديث عن كيفية إتمام ذلك، حيث يقول[61] إنّ الطريقة البدهيّة لدراسة الطبيعة هي أن نبدأ من الأشياء التي تبدو معروفة وواضحة بالنسبة لنا، ثم ننتقل شيئا فشيئا إلى الأشياء التي هي أكثر وضوحاً وأشدّ بداهة في ذاتها[62]. لكن أرسطو يستدرك بالقول إنّ “الأمور البيّنة عندنا ليست هي المعروفة على الإطلاق”، فهي تبدو “مختلطة” ولا تكون بينة بالفعل إلّا بعد إخضاعها للتحليل. تهدف عملية التحليل هذه إلى العثور على مبادئ عامة تعكس الجوهر الكامن خلف الظواهر الحسية، ومع تقديم تعريف محدد لكل مبدأ عام، بحيث يشتمل على كل الصفات المرتبطة بتلك الظواهر، نستطيع عندئذ تفسيرها بواسطة اشتقاقها منطقيا من المبادئ العامة الأخرى. بمعنى آخر أكثر تحديدا، يشير المنظور الأرسطي للمنهج العلمي إلى علاقة مزدوجة بين الظواهر الحسية والمبادئ العامة، ذلك أنها علاقة استقرائية في أولها واستنباطية في آخرها: هي علاقة استقرائية في أوّلها لأنها تبدأ باستخلاص تعميمات من الوقائع الحسية مع تقديم تعريف محدد لكل تعميم، وهي علاقة استنباطية في آخرها لأنها تنتهي باشتقاق منطقي يتخّذ من التعميمات مقدّمات ومن الظواهر الحسية نتائج منبثقة عنها[63].

يورد “فيليب فرانك” مثالا بسيطا لتوضيح هذا المنظور الأرسطي للمنهج العلمي، وسنعيد صياغته هنا على النحو التالي. لنفترض أني ألقيت قطعة صغيرة من الورق على الأرض. تبدو هذه العملية “معروفة وواضحة” بالنسبة لي، ذلك أني أرى سقوط الورقة بأمّ عينيْ، ومع ذلك فإنّ العملية تبقى أقل وضوحا وبداهة في ذاتها، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم معرفتي بالمبدأ أو القانون الذي تخضع له عملية السقوط. لو قمت بتكرار العملية عشرات أو مئات المرات، فسألاحظ سقوط الورقة على الأرض بشكل مختلف في كلّ مرة، ولكني لن أستطيع العثور على مبدأ السقوط من خلال الاكتفاء بتكرار العملية، بل ينبغي تحليل الظاهرة بطريقة أكثر تجريدا من خلال الإشارة، مثلا، إلى مفهوم التسارع أو العجلة، وهو مفهوم بعيد كلّ البعد عن الوضوح بالنسبة إلى حواسنا، ذلك أنه مفهوم يشير إلى المشتق الثاني للمسافة، ولكنه مع ذلك مفهوم يُشكل أحد المبادئ التي نستطيع من خلالها تفسير ظاهرة السقوط، وعندها تكون هذه الظاهرة أكثر وضوحا وبداهة في ذاتها. بعبارة أخرى، إن معرفتي بسقوط الورقة على الأرض مستمدّ من قدرتي على الملاحظة الحسية المباشرة، وبهذا المعنى فإنّ عملية السقوط تبدو لي “معروفة وواضحة”، ولكن المعرفة العلمية أوسع من مجرّد الملاحظة الحسية المباشرة، وللتوصل إلى هذه المعرفة العلمية ينبغي تحليل ظاهرة سقوط الورقة. لاحظ أنّ كل شيء قابل للتحليل يقتضي بالضرورة أن يكون مُركّبا، وبذلك تكون الملاحظات الحسية المباشرة للأشياء من حولنا عبارة عن ظواهر مركبة أو “مختلطة”، وما إنْ نُخضعها للتحليل حتى نصل إلى المبدأ أو المبادئ التي تقف وراء تلك الظواهر، وعندها بوسعنا أن نقول إنّ تلك الظواهر أصبحت أكثر وضوحا وبداهة في ذاتها، وهنا تحديدا تتحقق المعرفة العلمية.

بالرغم من أنّ المثال الذي يورده “فيليب فرانك” يبدو واضحا بما يكفي لتوضيح المنظور الأرسطي للمنهج العلمي، إّلا أنه قد يؤدي – مع ذلك – إلى سوء فهم لهذا المنظور من جانب، وإلى تبسيط مخلّ من جانب آخر. أمّا فيما يتعلق باحتمال سوء الفهم عند المتلقّي للمثال المذكور، فبالرغم من إشارة “فرانك” إلى مفهوم التسارع أو العجلة كمثال على ما يحتويه المبدأ الذي يقف خلف ظاهرة السقوط، ينبغي التذكير مع ذلك بأنّ المبادئ التي تحدّث عنها أرسطو تختلف اختلافا كبيرا عن قوانين الفيزياء الحديثة التي تتضمن مفاهيم العجلة والسرعة والمسافة وغيرها، ذلك أن فيزياء أرسطو – كما سنرى بعد قليل – فيزياء كيفية، لا فيزياء كمية. وأمّا فيما يتعلق بالتبسيط المُخلّ للمنهج الأرسطي، يكفي أن نشير هنا إلى أنّ العلاقة بين الظواهر الطبيعية والقوانين التي تحكمها في ظل منهج العلم الحديث علاقة اشتقاق رياضية صرفة، في حين أنّ العلاقة بين المبادئ الأولى وظواهر العالم من حولنا علاقة منطقية صرفة بحسب المنظور الأرسطي للمنهج العلمي، فهي كما رأينا علاقة تبدو مزدوجة من حيث احتوائها على أبرز نوعين من أنواع الاستدلال المنطقي: الاستقراء والاستنباط[64]. أقول “تبدو” لأنّ ليس من الواضح التزام أرسطو نفسه بمضمون منهجه العلمي، ولعل “لانغ” كان مُحقّا حين كتب يقول في كتابه الشهير حول “تاريخ المادية” إنّ كل ما يفعله أرسطو في واقع الأمر هو أنه “يورد القليل من الحقائق المعزولة ثم ينتزع منها على الفور مبادئ عامة يلتزم بها التزاما دوغمائيا من خلال معالجة استنباطية صرفة”[65]. من جانب آخر، سبق أن رأينا أن المنهج الأرسطي يبدأ من الملاحظات الحسية وينتهي عندها، بل إنّ أرسطو نفسه، وفي معرض نقده للمفكرين السابقين حول منظورهم للأرض من حيث موقعها وحركتها وشكلها، يعيب على الفيثاغورسيين إهمالهم للبحث عن أسباب متوافقة مع الحقائق الحسية ولجوئهم بدلا من ذلك إلى إخضاع تلك الحقائق عنوة في إطارهم النظري كي تأتي متّفقة مع أحكامهم المسبقة[66]. مع ذلك، لا يبدو أرسطو نفسه بريئا من هذه “الأحكام المسبقة” حين نفحص الأسس الميتافيزيقية التي تقوم عليها فلسفته حول الطبيعة، وهذا ما سنراه من خلال التعرّف على أهم ملامح فيزياء أرسطو.

2.4 فيزياء أرسطو

تحتلّ نظرية أرسطو حول ظاهرة التغيّر (أو الصيرورة) مكانا بارزا في فلسفته حول الطبيعة، بل يمكن القول إنّ هذه الظاهرة تشكّل الموضوع الجوهري للبحث في علم الفيزياء كما يراه أرسطو، ولا غرابة لذلك أن يتصدّى أرسطو لهذه الظاهرة في بداية كتابه حول الطبيعة (أو الفيزياء)، مُحيلا القارئ إلى أفكار المدرسة الإيلية حول تلك الظاهرة قبل أن يشرع في نقدها. سيتذكر القارئ الإشارة إلى أفكار هذه المدرسة في القسم 2.3، وبالأخص موقف برمنيدس الأنطولوجي حول استحالة انبثاق الوجود عن العدم، أو انبثاق العدم عن الوجود، إلى جانب ما يترتّب على هذا الموقف من إنكار لظاهرة التغيّر بوصفها مجرّد وهم. لقد ركّز أرسطو اهتمامه في المقالة الأولى من كتاب “الطبيعة” لإثبات إمكانية التغيّر ونقض حجج برمنيدس وغيره من الإيليين، وسنكتفي فيما يلي بالإشارة إلى نظريته حول ظاهرة التغيّر كمدخل إلى أفكاره حول الكون والحركة.

في معرض تحليله لظاهرة التغيّر بوصفها انتقال من حالة إلى أخرى، يلاحظ أرسطو أنّ كل تغيّر ينطوي على جوهر وصفتين متضادّتين، بحيث يبقى الجوهر ثابتا أثناء عملية التغيّر، في حين ينتج التغيّر عن الانتقال من صفة إلى نقيضها. يضرب أرسطو مثلا من خلال “سقراط الموسيقيّ”، حيث تشير عملية التغيّر هنا إلى الانتقال من حالة لا يجيد فيها سقراط مهارة العزف إلى الحالة التي يكتسب فيها سقراط هذه المهارة، وفي هذا المثال، يمثّل سقراط الجوهر الذي ظلّ ثابتا أثناء عملية التغيّر، في حين ينتج التغيّر نفسه عن الانتقال من صفة “اللاموسيقيّ” إلى صفة “الموسيقيّ”.

هذا يعني – بحسب ما يرى أرسطو – أن ظاهرة التغيّر تتضمّن ثلاثة مبادئ: مبدأ المادة، ومبدأ الصورة، ومبدأ السلب. يشير مبدأ المادة أو الجوهر إلى ما بقيَ ثابتا أثناء عملية التغيّر (سقراط في مثالنا)، ويشير مبدأ الصورة إلى ما تمّ اكتسابه أثناء عملية التغيّر (مهارة العزف)، وأما مبدأ السلب فهو النقيض لمبدأ الصورة، ذلك أنه يشير إلى ما تمّ افتقاده أثناء عملية التغيّر (الافتقار إلى مهارة العزف). يستعين أرسطو بهذا التحليل الثلاثي أيضا في حالات أخرى من ظاهرة التغيّر، كالتغيّر في الشكل مثلا، فلو تأملنا تمثالا مصنوعا من البرونز (أو النحاس الأحمر)، نستطيع ملاحظة المبادئ الثلاثة لعملية التغيّر من سبيكة البرونز إلى تمثال البرونز، حيث يشير مبدأ المادة إلى سبيكة البرونز بوصفها الجوهر الذي ظلّ ثابتا أثناء عملية التغيّر، ويشير مبدأ الصورة إلى شكل التمثال، في حين يشير مبدأ السلب إلى حالة اللاتشكّل السابقة على اكتساب سبيكة البرونز شكلا محددا، وهي الحالة التي يمكن الرجوع إليها بمجرد تذويب التمثال ليعود إلى سبيكة من البرونز لا شكل لها.

على ضوء هذا التحليل الثلاثي لظاهرة التغيّر، يمكن القول إنّ الخلق أو التكوين ناتج عن إضفاء صورة على المادة، في حين أنّ العدم أو الفناء ناتج عن انتزاع تلك الصورة، وهذا يعني، على العكس مما ذهب إليه برمنيدس، إمكانية انبثاق الوجود من العدم، وإمكانية انبثاق العدم من الوجود، لكن يبدو هذا صحيحا فقط في حالات التغير التي تتضمّن جوهرا ثابتا، في حين أنّ هناك حالات أخرى، كما يلاحظ أرسطو، لا يبدو للوهلة الأولى أنّها تتضمّن مثل هذا الجوهر، خصوصا تلك الحالات المتعلقة بالكائنات الحية. لو تأمّلنا، مثلا، التغير الذي يطرأ على بذرة حتى تصبح شجرة مكتملة النمو، فإنّ من العسير هنا تحديد الجوهر الذي ظل ثابتا أثناء هذا التغيّر، فلا البذرة ظلّت باقية في آخر عملية النمو، ولا الشجرة كانت موجودة في أول العملية ذاتها! على العكس من مثالنا حول “سقراط الموسيقي”، حيث الجوهر الثابت أثناء عملية التغيّر هو سقراط نفسه، يبدو في مثال الشجرة هذا أنّ الجوهر الثابت أثناء عملية النمو مفقود. للتعرّف على كيفية خروج أرسطو من هذه المعضلة، ينبغي أن نتوقف قليلا عند منظوره الخاص لنظرية “العناصر الأربعة”.

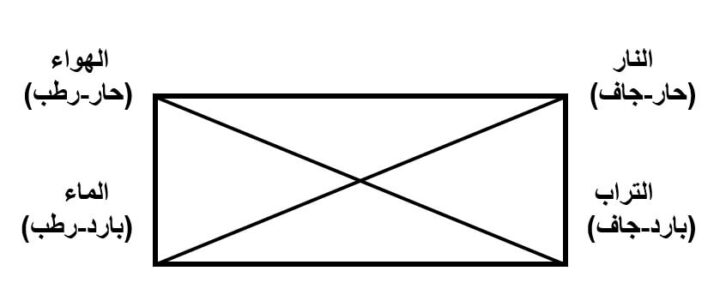

يذهب أرسطو إلى أن كل الأشياء والكائنات في عالمنا السفلي مكونة من خليط من العناصر الأربعة (الماء والتراب والهواء والنار)[67]، ولكل عنصر من هذه العناصر زوج من الصفات الأولية: الماء بارد ورطب؛ التراب بارد وجاف؛ الهواء حار ورطب؛ النار حارّة وجافّة، والانتقال من عنصر إلى آخر يعتمد على اكتساب صفة من هذه الصفات، وبالتالي فقدان نقيضها. ما يلي مخطط توضيحي لهذه النقطة[68]:

لو عدنا الآن إلى سؤالنا حول ماهية الجوهر الذي بقي ثابتا أثناء نمو الشجرة، بإمكاننا القول إنّ هذا الجوهر هو خليط من العناصر الأربعة، ولكن هذه الإجابة تستدعي سؤالا آخر: إذا كان الجوهر الثابت في عملية نمو الشجرة هو هذا الخليط من العناصر الأربعة، وإذا كان كل تغيّر – بحسب زعم أرسطو – يتضمّن جوهرا ثابتا، فما هو الجوهر الثابت حين تتغيّر العناصر الأربعة فيما بينها من عنصر إلى آخر؟ إنّ الجواب الأرسطي عن هذا السؤال يكمن في مفهوم “الهيولي”[69]، أو “المادة الأولى” كما سمّاها أتباع أرسطو من فلاسفة القرون الوسطى، وهي مادة لا صورة محددة لها، ولهذا لا وجود لها إلّا من حيث أنّها ممكنة بالقوة، لا بالفعل، ولكنها قادرة على أن تتشكّل بأي صورة حين تظهر إلى الوجود، وعندها تستحيل من كونها المادة الأولى إلى كونها أي مادة تشغل حيّزا في الفراغ[70]. هذا التصوّر الميتافيزيقي الأرسطي للمادة الأولى بوصفها “إمكانية محضة”، أي مادة من دون صورة، يقابله – كما سنرى لاحقا – ما يسميه أرسطو “فعليّة محضة”، أي صورة من دون مادة.

يعكس هذا التمييز الأرسطي بين ما هو ممكن بالقوة وما هو ممكن بالفعل مستوى التجريد في فلسفة أرسطو بالقياس إلى العديد ممن سبقوه من المفكرين، وقد سبق أن أشرنا إلى بعض ملامح هذا التفكير المجرّد، والحقّ أنّ أرسطو كان واعيا بأهمية التجريد في بحثه النظري حول ظاهرة التغيّر على وجه الخصوص، فكما يؤكّد أحد الباحثين، هناك ثلاثة مستويات من التجريد بالنسبة إلى أرسطو، يعكس كل مستوى منها جانبا من عالم الوجود ويتّصل كل منها بعلم من العلوم، وهذه العلوم الثلاثة هي[71]:

الفيزياء والرياضيات والميتافيزيفا. موضوع البحث في الفيزياء يشير إلى ظاهرتيْ التغير والحركة كما تتجسّدان في الاشياء المادية، والموضوعات التي تهتمّ بها الرياضيات تمّ تجريدها من التغيّر والمادة ولا تنتمي إلى عالم الوجود إلّا بوصفها خصائص (أو صفات) للأشياء المادية، في حين أن موضوع البحث في الميتافيزيقا يشير إلى جوهر الأشياء غير المادية وذوات الوجود المستقلّ.

بعد تحليله لظاهرة التغيّر، ينتقل أرسطو إلى الأسباب التي تخضع إليها هذه الظاهرة، وهنا ينبغي الحديث حول نظرية “الأسباب الأربعة”. سبق أن أشرنا إلى أن تحصيل المعرفة العلمية يعتمد على تبيان العلّة أو السبب وراء حدوث أي ظاهرة، فبالنسبة إلى أرسطو، كما هي الحال مع العديد ممن سبقوه وممن جاؤوا بعده، ليس التفسير العلمي سوى جواب عن سؤال يبدأ بـ “لماذا”، أي أنه سؤال تحتاج الإجابة عنه إلى تقديم سبب أو أكثر، غير أنّ أرسطو يصرّ على أنّ الجواب المناسب عن مثل هذا السؤال يقتضي الإشارة إلى أربعة أسباب كحدّ أقصى[72]. لتوضيح ماهية هذه الأسباب، يشير أرسطو إلى أمثلة متعددة، لعلّ أشهرها ذلك المتعلق بفنّ صُنع التماثيل. حين نرى تمثالا ونتساءل حول الأسباب الجوهرية التي أدّت إلى وجوده، فإننا نلاحظ، أولا، أنه مصنوع من سبيكة نحاسية، وهنا يكمن السبب المادّي، ونلاحظ، ثانيا، أنّ لهذا التمثال شكلا أو صورة محددة، وهذا هو السبب الصوري، ونلاحظ، ثالثا، مفعول مهارة النحت في التمثال، وهذا هو السبب الفعّال، ثم نلاحظ، أخيرا، التصميم الذي من أجله وُجد التمثال، وهذا هو السبب الغائي. يتخذ أرسطو من “الأسباب الأربعة” الأساس الذي ينبغي الاعتماد عليه لتفسير، لا ظاهرة التغيّر فحسب، بل جميع الظواهر الطبيعية أيضا، ولهذا نجده يحثّ طالب العلم الطبيعي على طرح السؤال الذي يبدأ بـ “لماذا”، ثم التماس العلة وراء وجود الظاهرة موضوع البحث في هذه الأسباب الأربعة: المادّي، والصوري، والفعّال، والغائي[73]، مع منح الأولوية التفسيرية للسبب الغائي بوصفه السبب الأهمّ[74].

بعد أن عرضنا آراء أرسطو حول ظاهرة التغيّر وما يتصل بها من نظريات، ننتقل الآن إلى عرض منظوره الخاص حول الكون بإيجاز، وتكمن تفاصيل هذا المنظور في كتابه الشهير “السماء والعالم”، كما نجد تفاصيل غيرها في كتبه الأخرى مثل “الطبيعة” و “الكون والفساد” و “ما بعد الطبيعة” والقسم الأخير من كتاب “البرهان” (أو “لتحليلات الثانية”).

الكون، حسب المنظور الأرسطي، كرويّ الشكل وذو حجم متناهٍ، وأما الأرض فدائرية الشكل أيضا وتقع ثابتة في مركز الكون، ذلك أن مركز الأرض، كما يقول أرسطو، حدث أنْ كان متطابقا مع مركز الكون، وأما الشمس والقمر والأجرام السماوية الأخرى فتدور جميعها حول الأرض[75]. إذا أردنا الدقة، لم يكن المنظور الأرسطي للكون سوى إضافات قليلة قام بها أرسطو على التعبير الرياضي للفكلي الشهير إيدوكسوس عن المنظور الأفلاطوني الأسطوري حول الكون كما جاء في “محاورة طيماوس”، وبحسب نموذج إيدوكسوس الفلكي الذي قام بتطويره كاليبوس، حركة الدوران حول الأرض حركة منتظمة السرعة ومقتصرة على عدد كبير من الأفلاك ترتبط كل مجموعة منها بجرم سماوي وتحمله في حركتها ذات السرعة المنتظمة، فالشمس، على سبيل المثال، تقع ثابتة على الفلك الذي يحملها ويدور بها في سرعة منتظمة حول الأرض، وكذلك هي الحال مع باقي الأجرام السماوية. يشير أرسطو إلى هذا النموذج الفلكي في كتابه “ما وراء الطبيعة” ويذهب إلى القول إننا إذا أردنا انسجام هذا النموذج مع الوقائع الحسية فلا بدّ من إضافة أفلاك غير متحركة بين كل مجموعة من الأفلاك المتحركة لتفادي تأثير حركة إحداها على الأخرى[76].

يقسّم أرسطو أيضا نطاق الكون إلى عالمين: عالم عُلويّ يمتدّ من فلك القمر إلى الأفلاك الأخرى، وعالم سُفليّ يقع ما دون فلك القمر. أمّا العالم العلويّ فيمتاز بالكمال والخلود، فهو عالم لا يلحقه الفساد أو التحلّل، وحركة أفلاكه الدائرية ذات السرعة المنتظمة هي أسمى أنواع الحركات البسيطة، و”المحرّك الأول” لها يكمن في الفلك الأخير، فلك النجوم. يصف أرسطو هذا “المُحرّك الأول” بأنّه ذلك الذي يُحرّك ولا يتحرّك، فمثلما أنّ المادة الأولى “إمكانية محضة”، أي مادة من دون صورة، فإنّ المحرّك الأول “فعليّة محضة”، أي صورة من دون مادة[77]، وأما المادة التي تشكّل قوام كل الأجرام السماوية فهي عنصر “الأثير”، والأثير كما يؤكد أرسطو كلمة إغريقية تعني في أصلها ذلك الذي يجري بحركة دائمة إلى الأبد[78]. حين يتعلّق الأمر بالعالم السفلي، فإنه عُرضة للفساد أو التحلّل، وتخضع حركة الأجسام فيه إلى الحركة المستقيمة، الخفيفة منها إلى أعلى، والثقيلة منها إلى أسفل، وبهذا تكون حركة النار والهواء إلى أعلى، وحركة الماء والأرض (أو التراب) إلى أسفل، وقوام كلّ الأجسام المركّبة في العالم السفلي يتكون من تلك الأجسام البسيطة أو العناصر الأربعة: الأرض، والماء، والهواء، والنار، وهذه بدورها تعود في أصلها – كما ذكرنا – إلى المادة الأولى أو “الهيولي”.

نأتي أخيرا إلى نظرية أرسطو حول ظاهرة الحركة الفيزيائية، وهي نظرية تنطوي على تفاصيل كثيرة، والجدل بين الشارحين والمفسرين حول النظرية يعود إلى قرون من الزمن ولا يزال مستمرا، ولكن ما يعنينا هنا هو تقديم صورة عامة حول هذه النظرية بغرض تبيان المبادئ الميتافيزيقية التي تقوم عليها، فكما سنرى لاحقا، يكمن التأثير الأرسطي فيمن جاءوا بعده من العلماء في التزامهم بمثل هذه المبادئ، مثلما أن الثورة على فلسفة أرسطو العلمية تكمن في التشكيك في أساسها الميتافيزيقي.

يتناول أرسطو ظاهرة “الحركة” بالنقاش المستفيض ابتداء من المقالة الثالثة من كتاب “الطبيعة”، حيث يبدأ المقالة بتعريف الطبيعة بوصفها “مبدأ للحركة والتغير”، ثم يضع تعريفا للحركة وصفه ديكارت فيما بعد بأنه تعريف “غامض”[79]. الحركة، بحسب تعريف أرسطو، هي “إنجاز ما هو موجود بالقوة بالقدر الذي يكون فيه موجودا بالقوة”[80]. يعي أرسطو تماما صعوبة تعريفه، لهذا نراه يلجأ إلى تبسيطه بعدد من الأمثلة، أحدها هو المتعلق ببناء منزل، ويمكن شرحه على النحو التالي: قبل البدء في البناء، ليس المنزل سوى صورة موجودة بالقوة (لا بالفعل)، وأثناء البناء، هناك تدرّج في تحويل ما هو موجود بالقوة إلى ما هو موجود بالفعل، وحين يكتمل بناء المنزل، نكون أمام ما هو موجود بالفعل (لا بالقوة). يتبين لنا من خلال هذا المثال أن الحركة تشير إلى عملية تحوّل تدريجي ممّا هو موجود بالقوة إلى ما هو موجود بالفعل. ينتقل أرسطو بعد هذا التعريف إلى نقاش مفهوم “اللامتناهي”[81]، ثم يُتبعه بنقاش حول مفاهيم أخرى لها علاقة مباشرة بظاهرة الحركة، من ضمنها مفهوم “المكان” ومفهوم “الخلاء” (أو الفراغ).

يلفت أرسطو انتباهنا إلى ميلنا إلى اعتبار “المكان” شيئا مستقلا عن الجسم الذي يشغله، فحين نجد مكانا فيه ماء، مثلا، ثم نلاحظ اختفاء الماء ليحلّ مكانه الهواء، يسهل القفز إلى استنتاج مفاده أن المكان شيء مستقل عن الماء والهواء، لكن أرسطو يذكّرنا بمعضلة “زينون”: إذا كان المكان شيئا، وكل شيء في مكان ما، فلا بدّ أن يكون المكان أيضا في مكان ما، كما سيكون هذا المكان أيضا في مكان ما، ومن الواضح أنّ بإمكاننا الاستمرار في هذه النتيجة إلى ما لا نهاية! يشير أرسطو أيضا إلى صعوبة النظر إلى المكان بوصفه مادة الجسم الذي يشغله، كما أن من الصعب أيضا اعتبار المكان صورة الجسم الذي يشغله، ذلك أن مادة أي جسم وصورته غير منفصلتين عنه، في حين أنّ المكان منفصل عن الجسم. يستعرض أرسطو أيضا جوانب أخرى من الصعوبة الناتجة عن النظر إلى المكان بوصفه شيئا مستقلا، منها أننا لو اعتبرنا المكان جسما له أبعاد، لكان لزاما علينا التسليم بوجود جسمين مختلفين في مكان واحد[82]، كما أننا لو تساءلنا عن السبب وراء وجود المكان بوصفه شيئا مستقلا ينتمي إلى عالم الوجود لما استطعنا أنْ نجد له سببا من ضمن الأسباب الأربعة. يخلص أرسطو أخيرا إلى تقديم تعريفه الخاص ليقول إنّ المكان هو “المحيط المباشر واللّاحركي لما يحتويه”[83]. بمعنى آخر، ليس المكان بالنسبة إلى أرسطو شيئا مستقلا عن الجسم الذي يشغله، بل إنه ليس شيئا ماديا على الإطلاق، إنما هو مجرد الحدّ المحيط إحاطة مباشرة بجسم ما، وهو حدّ يتصف بعدم الحراك، ويشرح أرسطو هذه النقطة من خلال الاستعانة بمثال القارب المتحرّك في نهر يجري، إذ لا يصح هنا اعتبار مياه النهر الجارية مكانا للقارب، بل هي إناء، والإناء متحرّك على العكس من المكان، وأما الذي يصحّ وصفه بالمكان فهو النهر بأسره، أو إذا شئنا الدقة، المكان هنا هو الحد المحيط إحاطة مباشرة بطرفيْ النهر.

إذا كان أرسطو لا يعدّ المكان شيئا مستقلا بذاته، فلا غرابة – إذًا – أنْ نجده رافضا لوجود “الخلاء”، فمن الناحية الاصطلاحية، ليس مفهوم “الخلاء” سوى حالة خاصة من مفهوم “المكان”، ذلك أن الخلاء اصطلاحا يشير إلى فضاء لا يحتوي على شيء، وبالنسبة إلى أرسطو لا وجود لمثل هذا الفضاء. يعرض أرسطو – كعادته – الحجج المؤيدة والمعارضة لوجود الخلاء، وبعد فحصها بمجهر العقل، يعرض حججه الخاصة والقاطعة بعدم وجود الخلاء، وتجدر الإشارة هنا إلى إحدى تلك الحجج على وجه الخصوص لِما لها من علاقة مباشرة بظاهرة الحركة. يقول أرسطو إنّ الذين يفترضون وجود الخلاء مدفوعون إلى هذا الافتراض بحكم وجود ظاهرة الحركة، فمن دون خلاء يصبح انتقال جسم من موضع إلى آخر مستحيلا، وبالتالي لا حركة من دون خلاء، غير أنّ أرسطو يجادل لإثبات العكس تماما: لا حركة مع وجود خلاء! لكن كيف يدافع أرسطو عن هذا الرأي الذي يبدو مخالفا للحس السليم؟

من حيث مصدر الحركة، يقسّم أرسطو الحركة المكانية (أو النقلة) إلى طبيعة وقسرية[84]، وهو تقسيم يعتمد على مفهوم “المكان الطبيعي” للجسم المتحرّك، فالحركة الطبيعية هي حركة جسم نحو مكانه الطبيعي، كمثل حركة النار إلى أعلى أو حركة حجر إلى أسفل، في حين أنّ الحركة القسرية هي حركة جسم في اتجاه متباعد عن مكانه الطبيعي، كمثل حركة حجر إلى أعلى بعد قذفه أو إزاحة جسم ساكن من مكانه، وهذا يعني أن الحركة الطبيعية سابقة من حيث الوجود على الحركة القسرية، أو بعبارة أخرى أكثر تحديدا، الحركة القسرية لجسم معيّن تقتضي منطقيا وجود حركة طبيعية لهذا الجسم، في حين أنّ العكس غير صحيح[85]. يستند أرسطو إلى هذا المفهوم حول الحركة الطبيعية لنفي وجود الخلاء، ذلك أن الجسم الذي يتحرّك حركة طبيعية له مسار يتناسب مع مادة الجسم نفسه، فالأجسام الخفيفة كما سبق أن ذكرنا تتحرك إلى أعلى والأجسام الثقيلة إلى أسفل، لكن هذا الاختلاف في المسار بين “أعلى” و”أسفل” غير ممكن في ظل وجود الخلاء، “فالخلاء” من حيث أنه خلاء – كما يؤكد أرسطو – لا يسمح بوجود مثل هذا الاختلاف. لعل من الممكن توضيح ما يريد أرسطو قوله هنا من خلال الإشارة إلى مؤشر الوجهة الذي يبيّن خط الأفق الافتراضي أمام طيار يقود طائرته في ظلام دامس، فمع افتراض أن هذا المؤشر هو كل ما لدى الطيار كي يتمكن من وضع مقدمة الطائرة إلى أعلى خط الأفق أو إلى أسفله، فإنّه لن يستطيع التمييز بين الحالتين عند تعطّل مؤشر الوجهة. باختصار، لا معنى للاختلاف بين الأشياء في ظل وجود الخلاء، كما يؤكد أرسطو، فالخلاء اصطلاحا لا يشير إلى وجود شيء، وحتى مع افتراض وجود الخلاء في وسط عالم الأشياء، لن نتوقّع من هذه الأشياء الحركة، بل السكون، فالحركة تقتضي التمييز بين هنا وهناك، في حين أن السكون لا يقتضي مثل هذا التمييز بالضرورة، وهذا ما يجعل سكون الأشياء، لا حركتها، أكثر تلاؤما مع مفهوم “الخلاء”، لكنّ الحركة موجودة مع ذلك، وبالتالي لا وجود للخلاء[86].

ينتقل أرسطو بعد ذلك إلى تحديد أنواع الحركة وتفرّعات كل شكل منها، منطلقا من مبدأ ميتافيزيقي مفاده أن “لكل متحرّك مُحرّكا”، ولكن ما يترتّب على هذا المبدأ لا يخلو من مشكلات كان أرسطو مدركا لها، فمن جهة، لا يبدو هذا المبدأ منسجما مع الكائنات الحية التي تتحرك حركة ذاتية، ومن جهة أخرى، وجود محرّك لكل متحرّك يعني افتراض وجود محرّك إلى ما لا نهاية! لتفادي المعضلة الأولى، يقسّم أرسطو مصدر الحركة تقسيما ثنائيا، فإمّا أن يكون المصدر ذاتيا (من داخل الجسم المتحرك)، وإما أن يكون غير ذاتيّ (من خارج الجسم المتحرّك)، ثم يجادل بأنّ المسؤول عن حركة الجسم المتحرّك ذاتيا كالكائنات الحية، مثلا، يكمن في جزء من أجزائه. أما فيما يتصل بمعضلة اللاتناهي في افتراض وجود محرّك، يجادل أرسطو بضرورة وجود “محرّك أوّل” يتّصف بالثبات والخلود، ثم يقدّم تقسيما ثلاثيا للحركة لكل منها مُحرّك مسؤول سببيّا عن وجودها: حركة كيفية، والمسؤول عنها هو المسبّب لظاهرة الاستحالة من هيئة إلى أخرى؛ وحركة كميّة، والمسؤول عنها هو المسبّب لظاهرتي النمو والاضمحلال؛ وحركة مكانية، والمسؤول عنها هو المسبّب لانتقال جسم من نقطة إلى أخرى. يرى أرسطو أن الحركة المكانية هي المصدر الأولي لكل الأنواع الأخرى، في حين أن الحركة المكانية الدائرية هي المصدر الأولي للحركة المكانية.

بالرغم من أن فيزياء أرسطو هي فيزياء كيفية في جوهرها، إلّا أنها لا تخلو مع ذلك من إشارات كميّة، وهذا مع نراه على سبيل المثال في العلاقة ثلاثية الأركان التي يعقدها أرسطو بين (1) القوة المحركة و(2) القوة المقاومة للحركة و(3) السرعة[87]:

إذا حرّك المحرّك (أ) الجسم (ب) لمسافة (ج) خلال زمن (د)، فإن في الزمن نفسه سيحرّك المحرّك (أ) نصف مقدار قوة الجسم (ب) لضعف المسافة (ج)، كما أنه سيحرّك نصف مقدار قوة الجسم (ب) خلال نصف مقدار الزمن (د) لمسافة (ج)، وبذلك نكون قد تقيّدنا بقوانين التناسب

بعبارة أخرى أشد اختصارا، القوة المحرّكة التي تزيح جسمًا ما لمسافة محددة خلال زمن معين ستزيح نصف هذا الجسم إلى ضعف المسافة في الزمن نفسه أو إلى نصف المسافة خلال ضعف الزمن، وهذا يعني رياضيا أنّ مقدار السرعة يتناسب تناسبا عكسيا مع مقدار القوة المقاومة للحركة عند ثبات مقدار القوة المحرّكة. من جهة أخرى، يتناسب مقدار السرعة تناسبا طرديا مع مقدار القوة المحركة عند ثبات مقدار القوة المقاومة للحركة، بحيث سيزيح ضعف مقدار القوة المحركة الجسم نفسه إلى ضعف المسافة خلال الزمن نفسه، لكن في المقابل، كما يلاحظ أرسطو، نصف مقدار القوة المحركة لن يزيح بالضرورة الجسم نفسه إلى نصف المسافة خلال الزمن نفسه، بل قد لا يتحرّك الجسم من مكانه على الإطلاق لعدم وصول القوة المحركة إلى مقدار محدد يسمح لها بإزاحة الجسم[88]. يدلّل أرسطو على ذلك من خلال الإشارة إلى مثال البحّارة المدّادين الذين يقومون بوظيفة سحب السفينة عند المرفأ، فلو كانت القوة المحرّكة قابلة للتجزئة مع الاحتفاظ بطبيعتها بوصفها قوة محرّكة، لاستطاع بحّار واحد فقط سحب السفينة لمسافة معينة، وبهذا لا نستطيع الاستعانة بقوانين التناسب حين تكون القوة المحركة أقل من القوة المقاومة للحركة أو مساوية لها في المقدار.

أخيرا، وفيما يتعلق بظاهرة سقوط الأجسام على الأرض، يعتمد معدّل سرعة سقوط الأجسام باتجاه مركز الأرض على الوزن أو الكتلة (لم يكن أرسطو والفيزيائيون الأوائل يفرّقون بين الوزن والكتلة)، فحسب فيزياء أرسطو، تسقط الأجسام الثقيلة إلى أسفل بسرعة أكبر من سرعة سقوط الأجسام الخفيفة.

بعد هذا العرض الموجز، قد يشعر القارئ بصدمة من حجم الأخطاء التي تتضمّنها فيزياء أرسطو، فأغلب ما أشرنا إليه من آراء لا يتوافق مع مقولات العلم الحديث، لكن لسنا هنا بصدد الوقوف على عثرات أرسطو، فقد قام آخرون بهذه المهمة قبل قرون من الزمن، ولولا عثرات السابقين لما استطاع اللاحقون امتلاك مسطرة قياس حديثة[89]، ذلك أن المعرفة العلمية معرفة تراكمية تعتمد على المحاولة والخطأ. يُضاف إلى ذلك أنّ الاهتمام بفلسفة أرسطو العلمية لا يكمن في مدى اقترابها أو ابتعادها عن حقائق العلم الحديث، بل في حجم تأثيرها في مسار تطور هذا العلم، وسنقف في الجزء الأخير من هذا القسم عند بعض أهم ملامح هذا التأثير لنرى كيف أضحى العلم في خدمة الفلسفة.

3.4 التأثير الكبير لفلسفة أرسطو العلمية

ربما باستثناء أفلاطون، لا يُعرف فيلسوف على مَرّ التاريخ كان له من التأثير ما يوازي ما كان لأرسطو من تأثير لا يزال مستمرا – بشكل أو بآخر – منذ أكثر من ثلاثة وعشرين قرنا. لهذا التأثير مظاهر عدة، كان أولها نشأة ظاهرة الشرح الفلسفي لكتب أرسطو التي بدأت منذ القرن الأول قبل الميلاد ولم تزل مستمرة إلى عصرنا الحاضر، وقد وصل عدد تلك الكتب التي شاءت الأقدار أن تنجو من الضياع ما يربو على الثلاثين مُصنّفا، ومن خلالها إنما تتضح موسوعية أرسطو الذي كتب عن الطبيعة والميتافيزيقا والطبيعة والمنطق والسياسة والبلاغة والمسرح وغيرها الكثير من ميادين المعرفة[90]. لقد كشفت مصنفات أرسطو أيضا عن مدى أصالته كمؤسس للعديد من العلوم المتعلقة بالمنهج العلمي وعلم الأحياء والنقد الأدبي وغيرها من حقول العلم، بل إنّ كتاب “العناصر” لإقليدس لم يكن إلّا تجسيدا عمليّا لمنطق أرسطو[91]، وإذا كان الفارابي أفلاطونيا من حيث المضمون في كتابه الشهير “المدينة الفاضلة”، فإنه أرسطيّ بامتياز في المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب[92]، ولعلنا لا نبالغ كثيرا حين نقول إن الاختيار العشوائي لقراءة أي صفحة من صفحات مجلّدات كتاب “الشفاء” لابن سينا ستجعل فلسفة أرسطو على الفور حاضرة في ذهن القارئ[93]، كما لا يمكن فهم تطوّر علم الكلام في تراثنا من المرحلة التقليدية إلى المرحلة الفلسفية من دون وضع التأثير الأرسطي في الاعتبار[94]. ليس من الممكن كذلك إنكار دور فلسفة أرسطو في شهرة العديد من الفلاسفة الشارحين على مدى العصور من أمثال الإسكندر الأفروديسي والحسن بن السمح وابن رشد وتوماس الأكويني، والأهمّ من ذلك كله في سياق حديثنا هنا هو التأثير الأرسطي في العلاقة بين العلم والفلسفة والذي امتدّ إلى مطلع القرن السابع عشر. يتجسّد هذا التأثير الأرسطي في جعل العلم في خدمة الفلسفة، أي في إخضاع دراسة العالم الطبيعي إلى مبادئ ميتافيزيقية، وسنقتصر هنا على مثالين، أحدهما يتعلق بمركزية الأرض، والآخر يرتبط بظاهرة الحركة المكانية.

يبدأ أرسطو الفصل الثالث عشر من المقالة الثانية لكتابه المعنون “السماء والعالم” بالتساؤل حول الأرض من حيث موقعها، ومن حيث ما إذا كانت ثابتة أم متحرّكة، ومن حيث شكلها، ثم ينتقل إلى مناقشة كل نقطة من هذه النقاط الثلاث على حدة، مستعرضا – كعادته – آراء السابقين من المفكرين حولها، ومؤكدا في الوقت نفسه على عدم وجود إجماع في الرأي حول أيّ منها، وأما عن منظور أرسطو نفسه فسبق أن أشرنا إلى أنه يقول بمركزية الأرض وثباتها وكروية شكلها، ولنبيّن هنا كيف دافع أرسطو عن مركزية الأرض. سيتذكّر القارئ التقسيم الأرسطي للكون إلى عالم علوي وعالم سفلي، والحركة الطبيعية للأجسام في العالم السفلي هي باتجاه مركز الكون، وأرسطو يقول بأن مركز الأرض حدث أن تطابق مع مركز الكون، وكل ما يقع في المركز يبقى ثابتا، ذلك أن “الحركة الطبيعية للأرض”، كما يؤكد أرسطو، “هي نحو مركز الكون”، وبما أن الأرض تقع أصلا في هذا المركز، “من الواضح – إذًا- أن الأرض لا تتحرّك ولا تقع في أي مكان آخر عدا في مركز الكون”[95]. بالرغم من أن أرسطو يلجأ إلى حجج أخرى تعتمد على الملاحظة الحسية، كمثل ملاحظة أن النجوم تبدو ثابتة عند مشاهدتها من الأرض، وكمثل سقوط الأجسام على المكان نفسه الذي انطلقت منه بعد قذفها إلى أعلى، يبدو واضحا – مع ذلك – أن المنظور الأرسطي للكون يخضع إلى مبادئ ميتافيزيقية لا تخلو في بعض جوانبها من مسحة أفلاطونية، فالكون دائري الشكل لأنّ الدائرة هي الشكل الأمثل، وحركة الأجسام طبيعية بالقدر الذي تتّجه فيه نحو مكانها الطبيعي، والثبات في مكان معيّن يعني بلوغ المتحرّك لمكانه الطبيعي ولا يحيد عنه إلّا قسرا.

اتخّذ بطليموس في القرن الثاني بعد الميلاد من المنظور الأرسطي للكون أساسا لنظامه الفلكي في كتابه الشهير والمعروف عند العرب بعنوان “المجسطي”[96]، وساد هذا النظام من دون منازع طوال القرون الوسطى في الشرق والغرب[97]. يفتتح بطليموس كتابه المذكور بعرض النظام الفلكي من منظور أرسطي، منطلقا من مجموعة من الأصول التي هي بمثابة مسلّمات أرسطية المحتوى، منها أنّ الأرض كروية الشكل ومركزية الكون وغير متحرّكة، وبعد مرور ما يقارب ثمانية قرون على كتاب “المجسطي”، سنجد أبا حيان البيروني منطلقا من هذه الأصول بعينها في كتابه الشهير “القانون المسعودي”، والذي أثنى فيه على بطليموس ووصفه بأنه “إمام” علماء الفلك[98]. بل حتى حين نرى البيروني يميل في لحظة إبداع حقيقي إلى الأصالة والاستقلال الفكري من خلاله تأكيده على أنّ ثبات الأرض أو حَراكِها متكافئان من الناحية الرياضية ويمكن مع أيّ منهما تفسير الظواهر ذاتها، نجده مع ذلك يتراجع سريعا عن نظرية حركة الأرض ليقول: “لكن هناك أسباب أخرى تجعل منها [أي من حركة الأرض] مستحيلة”[99]، ولنا أن نخمّن طبيعة هذه الأسباب القائمة على تلك المبادئ الميتافيزيقية التي صاغها أرسطو وجعل بطليموس من نتائجها أصولا ليبني عليها نظامه الفلكي، لينشغل بعدئذٍ العديد من علماء الفلك على مدى قرون طويلة في مجرّد تهذيب هذا النظام وجعله أكثر دقة.

نأتي الآن إلى المثال الآخر حول تأثير فيزياء أرسطو في مَن جاءوا بعده، وهو المثال المتعلق بظاهرة الحركة المكانية. سبق أن أشرنا في القسم (2.3) إلى أتباع “المذهب الذرّي” الذين ذهبوا إلى القول بأنّ الكون في جوهره ليس سوى ذرّات تتحرّك بصورة دائمة في الفراغ، وأنّ جميع الأشياء والكائنات فيه مُكونة من تلك الذّرات. في كتابه “السماء والعالم”، يعيب أرسطو على أصحاب هذا القول فشلهم في تفسير الحركة الدائمة للذرات، فإذا كانت هذه الذرات في تصادم دائم كما يزعم ليوقيدس وديمقريطس، فلا بدّ أن تكون حركة كل ذرة حركة قسرية (أي غير طبيعية) بفعل التصادم مع الذرات الأخرى، والحركة القسرية تقتضي ابتداء وجود حركة طبيعية سابقة عليها، وهنا يُخفق أتباع المذهب الذري – كما يرى أرسطو – في تفسير الحركة الأصل للذرات وهي حركتها الطبيعية[100]. في مقابل هذا المذهب الذري، يتبنّى أرسطو، كما ذكرنا، نظرية العناصر الأربعة إلى جانب نظريته الخاصة بظاهرة الحركة، لكن كلتا النظريتين لا تخلو من مشكلات، وأرسطو نفسه كان مدركا لذلك. فيما يلي، سنستعرض جانبين من تلك المشكلات تِباعًا، أحدهما متعلق بالحركة الطبيعية، والآخر متعلق بالحركة القسرية.

بالنسبة إلى أرسطو – كما سبق أن أشرنا – كل الأشياء والكائنات في عالمنا السفلي مكونة من خليط من العناصر الأربعة، وهذا يعني أن قطعة من الحجر، مثلا، مكونة أيضا من هذه العناصر الأربعة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول السبب وراء اتجاه الحركة الطبيعية للحجر إلى أسفل بدلا من أن يكون اتجاهها إلى أعلى. لنطرح السؤال نفسه بشكل مباشر: إذا كان من ضمن مكونات الحجر النار والتراب، فلماذا لا تكون حركة الحجر الطبيعية إلى أعلى كالنّار بدلا من كونها إلى أسفل كالتّراب؟ هنا يلجأ أرسطو إلى حجة العنصر الأكثر نسبة بالقياس إلى نسبة العناصر الثلاثة الأخرى والتي يتكوّن منها جسم مركّب كالحجر، وبهذا، يكمن السبب وراء اتجاه الحركة الطبيعية للحجر إلى أسفل في حقيقة أنّ عنصر التراب يحتلّ النسبة الكبرى ضمن مكوّناته[101].

حظيت هذه الفكرة – كما يؤكد أحد الباحثين – باهتمام المفكرين في القرون الوسطى مع محاولتهم التفصيل فيها، فمصدر القوة المحركة لجسم ما بالنسبة إليهم يكمن في العنصر الأكثر نسبة من ضمن العناصر الأخرى التي يتشكّل منها ذلك الجسم، في حين يكمن مصدر القوة المقاومة لحركة الجسم في العنصر الذي تخالف حركته الطبيعية حركة الجسم، ويمكن تحديد حركة اتجاه هذا الجسم استنادا إلى موقعه ومقدار كل عنصر من العناصر الأربعة التي يتشكّل منها[102]. لتوضيح هذه النقطة، ينبغي أن نتذكّر أن حركتي الماء والتراب نحو الأسفل، في حين أنّ حركتي النار والهواء نحو الأعلى، ولو افترضنا وجود جسم في الهواء بحيث يشكّل كل عنصر من عناصره الأربعة رُبع وزنه، فإنّ حركة هذا الجسم الطبيعية في الهواء ستكون إلى أسفل نظرا إلى أن نصف وزنه المكوّن من التراب والماء يفوق ربع وزنه المكوّن من النار، وأما ربع وزنه المكوّن من الهواء فلن يؤثر في اتجاه الحركة لوجود الجسم في الهواء. في المقابل، لو كان هذا الجسم في الماء، فإن حركته الطبيعية ستكون نحو الأعلى نظرا إلى أن نصف وزنه المكوّن من النار والهواء يفوق ربع وزنه المكوّن من التراب، وأما ربع وزنه المكوّن من الماء فلن يؤثر في اتجاه الحركة لوجود الجسم في الماء[103].

فيما يتعلق بالحركة القسرية، شكّلت حركة المقذوفات تحدّيا لنظرية أرسطو حول الحركة، فبحسب هذه النظرية، لا يحرّك شيء شيئا آخر إلّا من خلال التلامس، ولا تستمرّ الحركة إلّا مع استمرار هذا التلامس، لكن حين أّمسك بحجر وألقيه بعيدا، يستمرّ الحجر في حركته حتى بعد مفارقته لراحة يدي، فكيف يمكن تفسير ذلك؟ هنا يلجأ أرسطو إلى القول إنّ الذي يُلقي بحجر لا يمنح الحجر فقط قوة محرّكة، بل يمنح الوسط الذي يتحرّك من خلاله الحجر القوة المحرّكة ذاتها، وهي قوّة تتلاشى تدريجيا إلى أن يستعيد الحجر من جديد حركته الطبيعية ليسقط نحو أسفل[104].

بالرغم من النقد اللاذع الذي قدّمه الفيلسوف المسيحي فيلوبونوس ضد نظرية أرسطو حول المقذوفات، وبالرغم من “نظرية الميل” التي تبنّاها ابن سينا كبديل عن نظرية أرسطو والتقفها الفلاسفة المسيحيون في أوكسفورد وباريس فيما بعد، ظلّت آراء أرسطو حول الحركة القسرية مؤثرة بين أتباعه في العالم الأوروبي إلى القرن السادس عشر، ذلك أن تأثير فلسفة أرسطو العلمية بلغ من الشدة بحيث دام عقودا طويلة، لكنه بلغ أيضا من العمق بحيث دفع عقولا اتّسمت بالجرأة والاستقلال الفكري على التحرّر من زعامته الفكرية، وهي زعامة أدّت كما شاهدنا إلى جعل العلم في خدمة الفلسفة بعد أن كان خادما للأسطورة في حضارات الشرق القديم وقبل ظهور الفلسفة الإغريقية، ولعلّ من المناسب أن نختم هذا القسم بما يقوله أحد الباحثين مصوّرا مكانة أرسطو في القرون الوسطى[105]:

لقد كان أرسطو أشبه ببطل تراجيدي يحثّ الخُطا بين علوم القرون الوسطى..فقد شغل مركز المسرح، مُغريا عقول الرجال بالوعود السحرية لمفاهيمه، ومثيرا لعواطفهم وللخلاف فيما بينهم، ومُجبرا إيّاهم في آخر الأمر على الانقلاب عليه بعدما اتّضحت عواقب أفكاره تدريجيا؛ ومع ذلك، كان أرسطو نفسه يقدّم إليهم من عمق نظامه الفكري أسلحة استخدموها في الهجوم عليه.

-

خاتمة