مقدمة المترجم (الحرية والمسؤولية الفكرية)

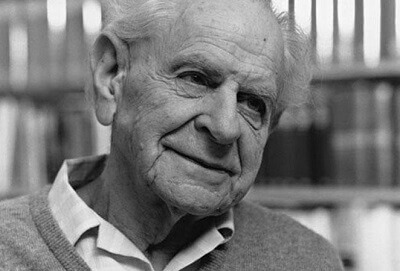

تذكرنا المحاضرة التي ألقاها “كارل بوبر” (Karl Popper) سنة 1989، أي على مشارف نهاية القرن العشرين، بالمحاضرة التي ألقاها “إدموند هوسرل” (Husserl) سنة 1935 بـ”فيينا”. كلاهما يشكل أحد أقطاب الفكر الفلسفي في هذا القرن، وكلاهما أيضا يثير في محاضرته الحرية والمسؤولية لدى الفيلسوف والمثقف، وعموما المفكر تجاه الديموقراطيات والقوميات الغربية وهي تعيش تاريخها الحديث على الخصوص بوصفه تاريخ الصراعات بين القوميات والحروب وتنامي العنف السياسي والعرقي وظهور الديكتاتوريات السياسية…، أي بوصفه عصر أزمنة تعيشها الأنسية الأوروبية –بلغة “هوسرل”- بشكل متزامن وهيمنة النزعات الطبيعانية والعلموية والتقنوية…

وكلاهما أخيرا يؤكد ضرورة تدخل الفلسفة، وعموما الفكر، في تشخيص مظاهر الأزمة الإنسية التي يعاني منها الغرب وفي الاختيارات الأساسية للمجتمع… كلاهما يؤسس موقفه انطلاقا من العودة إلى أصول التفلسف، إلى سقراط وأفلاطون خصوصا، لأنه داخل هذه الأصول عرفت الإنسية الغربية ثورتها الفكرية منذ أن حمل “بروميتوس” اللوغوص الإلهي إلى بعض الأشخاص المتباعدين الذين يحملون بدورهم إلى أبعد مدى مهمة الفكر الذي ينبغي عليه أن ينور يوما ما العالم الإنساني بكامله ويغيره. (هوسرل: أزمة الانسية الأوروبية والفلسفة).

لكن إذا جاء تدخل “هوسرل” في العقود الأولى من هذا القرن، فإن تدخل “كارل بوبر” جاء في العقد ما قبل الأخير من القرن ذاته. (فهذا المقال الذي قمنا بترجمته كان في الأصل محاضرة ألقاها سنة 1989 بسويسرا). أما القصد منه فهو إثارة الانتباه إلى ضرورة تقييم مسؤولية الفلاسفة والمفكرين تجاه أغلب الأحداث الأساسية للقرن، بل تجاه الأنظمة السياسية التي عرفتها مجتمعات القرن العشرين. لكن، هل يجب أن يقف هذا التقييم السياسي والفلسفي عند هذا القرن؟ هذا ما يرفضه “كارل بوبر”. أ

كيد أن الديموقراطية –وهي المبدأ الذي تدافع عنه كل الأنظمة السياسية- ليست وليدة هذا القرن ولا ما قبله، فهي وليدة المجتمع الإغريقي تماما كالفلسفة. وهذا لم يكن صدفة. لهذا لا يفصل “كارل بوبر” بين الإشكالية السياسية (خصوصا إشكالية السلطة والحكم) وبين التفكير الفلسفي في الحرية والمسؤولية لدى الفكر. كيف يمكن أيضا تقييم علاقة الفيلسوف المفكر بالسلطة؟ هل نحن ملزمون –ونحن على مشارف نهاية القرن العشرين- بتبني سؤال أفلاطون: “من ينبغي عليه تولي مهام الحكم؟” من الضروري أن يكون رجل الدولة مثقفا وذا كفاءة نظرية وخبرة طويلة، لكن، هل من الضروري أيضا أن يكون حكيما أو فيلسوفا؟

السيادة

ومن جهة ثانية، هل نحن ملزمون بتبني نظريات السلطة والسيادة الحديثة التي تربط النظام الديموقراطي بفكرة السيادة المطلقة للشعب؟ ما هي الإيديولوجيا الثاوية وراء نظريات السيادة الجماهيرية تلك؟ تلك أحد عناصر الإشكالية التي يعالجها “كارل بوبر” في هذا المقال.

لكن مفاجأة مقال (الحرية والمسؤولية الفكرية) كبيرة جدا: إنها تبرز في سذاجة الإجابة التي يقدمها عن عناصر تلك الإشكالية. لنترك القارئ (العربي خصوصا) يكتشف هذه السذاجة ويحكم عليها. لكننا –مع ذلك- نتساءل (ونستدعي ذلك القارئ أن يتساءل معنا): كيف نفسر سذاجة مثل هذه الإجابة التي يقدمها فيلسوف عاش أغلب أحداث هذا القرن وخبرها وكتب عنها دراسات (نشرت تحت عنوان: عبرة القرن)؟ كيف نفسر قناعاته بخصوص الديموقراطيات الغربية الراهنة ورفضه الانتقادات الموجهة إليها وهو يعاين يوميا موقفها (وخصوصا الموقف الأمريكي والبريطاني) من مختلف أنواع الإقصاء والوحشية والمعاناة اليومية التي تعيشها شعوب عديدة كالشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب؟

والواقع أن قارئ هذا المقال لا يلبث أن يستخلص مفارقة كبرى بين العمق الفلسفي الذي تميز به “كارل بوبر” في كتاباته الإبستيمولوجية وغيرها، والذي يظهر في إشكالية هذا المقال الضمنية، وبين سذاجة الإجابة التي يقدمها ويدافع بها عن الأنظمة الغربية المعاصرة (خصوصا النظام البريطاني والأمريكي). والحال أنه بين قوة الأشكلة وبين ابتذال الإجابة وسذاجتها، تضيع أصالة الفلسفة وراء قناعات ذاتية ينسى معها الفيلسوف ذاته إمكانية التكذيب الفعلية التي أعلنها مبدأ أساسيا من مبادئ تفكيره في تاريخ العلم. تلك هي مفارقة “كارل بوبر” وربما مفارقة العديد من فلاسفة الغرب حاليا بخصوص تقييمهم لمواقف الديموقراطيات الغربية من المجتمعات الأخرى، خصوصا الثالثية.

والحال أننا حينما قمنا بترجمة هذا المقال إنما أردنا أن نقدم للقارئ العربي مادة للتأمل والنقد أيضا. وإذا كانت هذه المادة تثير مسألة الحرية والمسؤولية لدى مفكري الغرب تجاه ما يحدث حاليا، فإننا نسعى من ترجمة هذه المادة للقارئ العربي إثارة مسألة أخرى نلخصها كالتالي: ما مسؤولية مفكري الغرب تجاه الديموقراطية الغربية ذاتها ومواقفها مما يحدث في الشرق الأوسط أكثر من نصف قرن؟ وإذا كان من حق مفكري الغرب رفض النازية والأنظمة الديكتاتورية، فما موقفهم (وخصوصا “كارل بوبر”) من الممارسات الإسرائيلية حاليا؟ وما تقييمهم للحصار المفروض على الشعب العراقي من طرف الديموقراطيات الغربية ذاتها؟ وعموما، ما مسؤولياتهم تجاه الفكر ذاته؟ ألا يخونون هذا الفكر وهم ينتقدون مفكرين سبقوهم بدعوى خيانتهم للفكر؟

نص مقال (الحرية والمسؤولية الفكرية)

يظل المستقبل مفتوحا ورهينا بنا جميعا وبما نفعله اليوم ويفعله أناس غيرنا، بل بما سنفعله جميعا غدا وبعد غد. وإن أفعالنا الراهنة والمستقبلية تلك ترتبط بدورها بفكرنا ورغباتنا وآمالنا ومخاوفنا. وبعبارة أخرى، ترتبط برؤيتنا للعالم وتقييمنا للإمكانات المفتوحة التي يمنحها لنا المستقبل. كل ذلك، يعني أننا نتحمل مسؤولية جسيمة. وتزداد جسامتها حينما نعي بالحقيقة التالية: وهي أننا لا نعرف شيئا عن هذه العلاقة بين الحرية والمسؤولية، وأفضل أن أقول: إننا لا نمتلك عنها إلا معرفة يسيرة جدا، وهذا ما يجعلنا نعتبرها غير ذات أهمية ونستهين بها. غير أن هذه الاستهانة ليست كذلك إلا قياسا إلى كل ما ينبغي علينا معرفته حتى يتسنى لنا اتخاذ القرارات الصحيحة.

لقد كان سقراط أول من أدرك هذه الحقيقة حينما كان يؤكد أنه ينبغي على رجل الدولة أن يكون حكيما، أي أن يتوفر لديه قدر من الحكمة يجعله يعترف بأن ما يعرفه حقا هو أنه لا يعرف شيـئا. وقد دعا أفلاطون أيضا إلى أن يكون رجل الدولة حكيما إلى جانب كونه ملكا، لكن ما كان يقصده مخالف تماما لما قصده سقراط. فما كان يعنيه هو أنه ينبغي على الملوك أن يكونوا فلاسفة بالضرورة وأنه يجب عليهم ارتياد أكاديميته لكي يتعلموا الجدل الأفلاطوني. وهو أمر علمي ومعقد بشكل كبير، أو أنه ينبغي على الفلاسفة ذوي العلم والمعرفة مثله، أن يصبحوا ملوكا وأن يسيروا العالم.

لقد نسب أفلاطون هذه الفكرة إلى سقراط. وهذا ما أدى إلى خلط كبير في تفسيرها. وبالفعل، لقد تحمس الفلاسفة كثيرا لهذه الفكرة القاضية بضرورة تحولهم إلى ملوك. لكن وراء هذا الحماس ضاع الاختلاف الكبير بين ما كان ينتظره سقراط وأفلاطون، كل على حدة، من رجل الدولة، وتبددت ملامحه داخل الجدل الفلسفي اللاحق.

لذلك، أريد أن أوضح بما فيه الكفاية الاختلاف بين موقفي سقراط وأفلاطون: فعبارة أفلاطون التي تقول: “ينبغي على رجل الدولة أن يكون حكيما”، تعني أن الفيلسوف المثقف والباحث يمتلك كامل الحق في السلطة. وهذا هو الأصل في ادعاء المثقفين والمفكرين و”النخبة” الحق في السلطة والحكم. لكنها تعني شيئا آخر مخالفا لدى سقراط وهو: ينبغي على رجل الدولة أن يعي جيدا (وأن يعترف) بتواضع معارفه وأن يكون بالتالي متواضعا في ادعاءاته. فهو يعترف بأنه يتحمل مسؤولية كبرى في مجال الحرب والسلم، ويعرف أيضا المآسي التي يمكنه إحداثها. وعموما، إن ما يعرفه هو أنه لا يعرف إلا الشيء القليل. لذلك، دعا سقراط إلى معرفة الذات في عبارته الشهيرة: “اعرف نفسك بنفسك”. “اعرف نفسك واعترف داخل قرارة نفسك بأنك لا تعرف شيئا”[1]. ذاك هو موقف سقراط وتلك هي حكمته الفلسفية: “اعرف نفسك بنفسك” واعترف بجهلك. وعموما ليس الأفلاطوني ملكا، لكنه زعيم حزب عارف بكل شيء.

وعلى الرغم من أن أفلاطون كان العنصر الوحيد المكون لحزبه، فإن كل زعماء الأحزاب تقريبا، وبالخصوص زعماء الأحزاب العدوانية والأحزاب الناجحة، أفلاطونيون لأنهم (كما يعتبرون ذاتهم أو كما يعتبرهم الغير) هم أفضل غيرهم وأكثرهم معرفة، وهذا يعني أنهم الحكماء، أفضل الحكماء، الذين يستحقون تولي مهام الحكم حسب أفلاطون.

“من الذي ينبغي أن يتولى مهام الحكم؟” ذاك هو السؤال الأساسي في الفلسفة السياسية الأفلاطونية. أما جوابها، فقد كان كالتالي: إن أفضل الناس هو أكثرهم حكمة. هذا ما يظهر لأول وهلة أمرا صحيحا لا يمكن تفاديه. لكن ما الذي يحدث لو أنه (= هذا الحكيم) لم يعتبر ذاته (بفعل حكمته) أفضل الناس وأكثرهم حكمة، ورفض بالتالي السلطة والحكم؟ هذا فعلا ما كان ينتظره أحد تلامذة سقراط من أفضل الناس وأحكمهم لأنه كان يعتقد أن هذا الحكيم المتميز عن الآخرين سيصاب بجنون العظمة وسيكف –والحالة هذه- عن أن يكون فاضلا وحكيما[2].

وعلى الرغم من أن السؤال: “من الذي ينبغي أن يتولى مهام الحكم؟” قد طرح بطريقة غير صحيحة، وهذا هو رأينا، فقد طرحه كثيرون على أنفسهم حتى يومنا هذا، وعادوا دائما إلى الحل الأفلاطوني. كان الجواب قديما هو: (إن الذي يستحق الحكم هو) من ينتخبه الجنود لأنه الوحيد الذي يمتلك القدرة والقوة على البقاء في السلطة. بعد ذلك أصبح الجواب هو: (المستحق للسلطة) هو الأمير الذي يستمد شرعيته من العناية الإلهية، حتى ماركس ذاته تبنى مضمون السؤال نفسه حينما تساءل: من الذي ينبغي أن يمتلك السلطة ويهيمن على الحكم: البروليتاريون أم الرأسماليون؟ وكان جوابه: إنها من حق البروليتاريا الطيبة التي تمتلك وعيا طبقيا لا من حق الرأسماليين الخبثاء ولا البروليتاريا الرثة، إذ ينبغي على هؤلاء أن يكتفوا بتقبل الشتائم (لنسجل أن هؤلاء قد اختفوا الآن من مجتمعنا).

لقد كان أغلب منظري الديموقراطية مضطرين إلى الإجابة عن هذا السؤال أيضا: “من الذي ينبغي أن يتولى مهام الحكم؟” لقد عوضوا العبارة–التي بدت بديهية في العصور الوسطى- وهي: المستحق للحكم هو “الأمير الذي يستمد شرعيته من العناية الإلهية”، بعبارة أخرى تقضي بأن الشعب هو الذي ينبغي أن يحكم لأنه “يستمد شرعيته من العناية الإلهية” أو لأنه “يستمد شرعيته من الشعب ذاته”. وهذا بالذات ما كان يتردد كثيرا في روما القديمة عبر العبارة التالية: صوت الشعب هو صوت الله.

[ أما في عصرنا الحالي، فـ] لا زال السؤال: “من الذي ينبغي أن يحكم؟” حاضرا بقوة. فقد حظي باهتمام كبير داخل النظرية السياسية ونظرية الشرعية وخصوصا نظرية الديموقراطية. فالحكومة التي تستحق امتلاك السلطة حسبما يقال هي التي تكون شرعية، أي حينما تنتخبها أغلبية داخل الشعب، أو تنتقى من بين ممثليها، وذلك حسب قوانين الدستور. غير أن ما يجب أن نتذكره دائما هو أن “هيتلر” قد وصل إلى السلطة بطريقة شرعية (= قانونية)، وأن القانون الذي خول له حق امتلاك كامل السلط وجعل منه حاكما ديكتاتوريا، قد تم التصويت عليه بالأغلبية داخل البرلمان. وعليه إن مبدأ الشرعية غير كاف (لتحقيق الحق في السلطة). إنه مجرد جواب عن سؤال أفلاطون السابق، وهو السؤال الذي يجب علينا تعديله.

وبالفعل، سبق أن رأينا أن مبدأ السيادة الشعبية (أو الجماهيرية) شكل جوابا ممكنا على ذلك السؤال. ومع ذلك فهو مبدأ خطير جدا لأن ديكتاتورية الأغلبية قد تكون فظيعة بالنسبة للأقلية. لقد نشرت منذ حوالي أربعين سنة في ظروف الحرب العالمية الثانية، كتابا بعنوان: المجتمع المنفتح وأعداؤه، اقترحت فيه تعويض سؤال أفلاطون: “من الذي ينبغي أن يتولى مهام الحكم؟” بعبارة أخرى مخالفة تماما هي: “كيف نتصور تنظيما للدولة يمكننا من التحرر من الحكومة دون إراقة قطرة دم؟”. فهذا السؤال يركز على كيفية إقامة حكومة لا على إمكانية خلعها وعزلها.

والواقع أنه لمؤسف جدا أن كلمة “ديموقراطية” التي تعني “سلطة الشعب” خطيرة جدا. فكل عضو داخل الشعب يعلم جيدا أنه لا يحكم، ويتولد لديه الانطباع بأن الديموقراطية نظام للاحتيال. وهنا بالذات يكمن الخطر. وإنه لأمر هام جدا أن يتعلم الفرد منذ مراحل تكوينه الأولى في المدرسة أن لفظ “ديموقراطية” هو الكلمة التي نطلقها –منذ فترة الديموقراطية الأثينية- على النظام الذي ينبغي عليه منع الديكتاتورية والاستبداد. فهما أفظع شيء (يمكن أن يعيشه الإنسان). وهذا ما لاحظناه في الصين. ولا يمكن التخلص منهما دون إراقة للدماء. لكن الديكتاتوريين في أيامنا هاته أقوياء جدا، يشهد على ذلك محاولة التمرد على “هيتلر” في 20 يوليوز 1944.

غير أن كل ديكتاتورية (رغم قوتها) غير أخلاقية. فهي نظام سيئ من الناحية الأخلاقية. وذاك هو المبدأ الأخلاقي الأساسي للديموقراطية بوصفها شكلا للدولة يسمح بانتزاع السلطة دون أية إراقة للدماء. وليست الديكتاتورية سيئة أخلاقيا إلا لأنها تفرض على مواطني الدولة أن يتعاونوا مع الشر ضد ما تقتضيه ضمائرهم وقناعاتهم الأخلاقية حتى وإن كان ذلك يتم بواسطة صمتهم. إنها تحرم الإنسان من مسؤوليته الأخلاقية التي تشكل نصف إنسانيته بل أكثر من ذلك. وكل محاولة لتحمل المسؤولية الإنسانية داخل النظام الديكتاتوري ستصبح محاولة للانتحار لا غير.

أما بخصوص الديموقراطية، فيمكننا أن نثبت تاريخيا أن الديموقراطية اليونانية، على الأقل في عهد “بريكليس” (Périclès) و”توسيديد” (Thycydide)، لم تكن تعبيرا عن سيادة الشعب بقدر ما كانت محاولة لتجنب الاستبداد بأي ثمن. لكن ثمن ذلك كان غاليا جدا، إذ تم تقويضها بعد أقل من قرن. كان ثمن ذلك هو الطرد والنفي والإبعاد، وقد فهمت بشكل سيء. فقد أصبحت كلها وسائل يتم بموجبها إقصاء كل مواطن ذي شعبية كبيرة بسبب شعبيته بالذات. وهذا ما أدى إلى نفي رجال الدولة الأكثر حرصا ويقظة أمثال “أرستيد” (Aristide) و”تميستوكل” (Thémistocle).

وإنه لأمر غير ذي معنى البتة أن نرجع سبب نفي “أرستيد” إلى كونه كان يعرقل تحقيق مقاصد “تميستوكل” أو بسبب غيرة المواطنين من اسمه الذي لقب به، وهو “العادل”. والحق أن هذا اللقب يدل على أنه كان يتمتع بشعبية كبيرة جدا وأن وظيفة الطرد والنفي كانت هي منع ديكتاتور يحظى بشعبية كبيرة من الوصول إلى السلطة. ذاك كان بالضبط سبب نفيه ونفي “تميستوكل”. وقد انتهى “بيريكليس” ذاته إلى الوعي بأن الديموقراطية الأثينية لم تكن تعبيرا عن سيادة شعبية وأن وجود هذه الأخيرة غير ممكن. لقد اعترف بذلك في خطابه الشهير الوارد في “تيوسيديد” حين قال: “على الرغم من قلة الأشخاص القادرين على تصور مشروع سياسي معين، فإننا جميعا مع ذلك قادرون على تقييمه”.

هذا الاعتراف يعني أنه لا يمكن للجميع أن يتولوا مهام الحكم والتسيير، مع أنه في مقدورهم أيضا تقييم الحكومة والقيام بدور هيئة المحلفين القضائيين. وهذا –في رأيي- ما ينبغي أن يحدث يوم الاقتراع: فهو ليس يوما لتزكية الحكومة الجديدة ومنحها شرعيتها بقدر ما هو يوم نصدر فيه حكمنا على الحكومة القديمة. إنه اليوم الذي يجب فيه على الحكومة أن تقدم كامل التوضيحات والتبريرات بخصوص أفعالها.

كما أريد أن أبين بعجالة أن الفرق بين الديموقراطية مفهومة كسيادة شعبية، وبين الديموقراطية مفهومة كمحكمة شعبية، ذو آثار عملية لا لفظية خالصة. ففكرة السيادة الشعبية تؤدي إلى المطالبة بتمثيل نسبي أو جزئي يقوم على التناسب (بين مختلف الهيئات والأحزاب السياسية). فكل جماعة من جماعة الرأي، وكل حزب من الأحزاب، حتى الأحزاب الصغيرة، ينبغي أن يكون ممثلا حتى يكون التمثيل البرلماني مرآة تعكس خريطة الشعب وحتى تتحقق قدر الإمكان فكرة الحكومة المنبثقة من داخل الشعب. وقد قرأت المقترح الفظيع الذي يقضي بضرورة ضغط كل مواطن أو مواطنة على زر إلكتروني –لكي يصوت مباشرة- وهو يتتبع القضايا التي يناقشها من يمثلونه (داخل البرلمان) على شاشة التلفزة. وكثيرا ما نسمع أنه يجدر بنا دعم مبادرات التحالف داخل ديموقراطية تعتبر ذاتها حكومة منبثقة عن الشعب.

لكن الأشياء تبدو مختلفة من منظور الديموقراطية بوصفها محكمة شعبية، وهي التي أتبناها شخصيا وأدافع عنها. أولا، أعتبر كثرة الأحزاب السياسية وتفرعها أمرا مشينا جدا، وأعارض بذلك النظام الانتخابي القائم على التمثيل الجزئي المبني على التناسب (بين مختلف الأحزاب والهيئات السياسية المكونة للمجتمع). وبالفعل، إن كثرة الأحزاب الجزئية ينتهي إلى تكوين حكومات قائمة على تحالفات لا أحد يتحمل فيها المسؤولية أمام محكمة الشعب، لأن كل شيء يرجع بالضرورة إلى تواطؤات (ظرفية). ويصبح التخلص من الحكومة القائمة أمرا غير أكيد إذ يكفي تكوين تحالفات جديدة مع أطراف قليلة الأهمية حتى تثبت الحكومة ذاتها وتستمر. لكن في مقابل ذلك حينما يقل عدد الأحزاب السياسية، تكون الحكومات منبثقة عن الأغلبية، وتكون مسؤوليتها واضحة للجميع.

إضافة إلى ذلك، أظن أن التوزع الجزئي لآراء المواطنين بشكل متناسب داخل مرآة جماعة ممثليهم أمر غير ذي نفع، فبالأحرى داخل الحكومة. فهذا ينتهي إلى تذويب هوية الحكومة. فالصورة التي تعكسها المرآة لا يمكن أن تكون مسؤولة تجاه أصلها الفعلي. غير أن أقوى اعتراض أوجهه لنظرية السيادة الشعبية[3] هي أنها تسند إيديولوجيا لا عقلانية أو خرافة: تلك هي خرافة السلطوية والنسبية التي تعتبر أنه لا يمكن للشعب (أو الأغلبية) أن يكون مخطئا، أو أن يسلك بشكل غير صحيح. فهذه إيديولوجيا لا أخلاقية ويجب التخلي عنها مطلقا.

إننا نعرف أن الديموقراطية الأثينية –منذ “توسيديد” (وهي التي تحظى بإعجابي من زوايا عدة- قد اتخذت هي أيضا قرارات إجرامية. فقد هاجمت (بعد تحذيرات) جزيرة “ميلوس” المحايدة وقتلت رجالها وباعت نساءها وأطفالها في أسواق العبيد الكبرى آنذاك. ذاك ما كانت الديموقراطية الأثينية قادرة حقا على القيام به. وهذا البرلمان الألماني أيضا الذي انتخب بحرية كاملة في عهد جمهورية “فيمار”، يجعل من “هتلر” ديكتاتورا بفعل الإمكانات الدستورية المخولة لامتلاك السلط، أي بطريقة قانونية. وعلى الرغم من أن “هتلر” لم يسبق له أن نجح في أي انتخاب حر في ألمانيا وفي النمسا بعد إلحاقها بالقوة بألمانيا، فإنه سيلقى –فيما بعد- نجاحا باهرا في حملته الانتخابية.

إننا معرضون للخطإ. وهذا يعني أن الشعب أيضا معرض لارتكاب الأخطاء شأنه في ذلك شأن أي جماعة بشرية. وإذا كنت أدافع عن الفكرة التي تقضي بأنه على الشعب أن يعزل أو يخلع حكومته، فلأنني لا أعرف طريقة أفضل من ذلك تجنبا للاستبداد. لكني أعترف مع ذلك أن تصوري للديموقراطية بوصفها محكمة للشعب (لا سيادة شعبية) ليس كاملا مطلقا، بل ينطبق عليه رد “وينستون تشرشل” الساخر حينما قال: “الديموقراطية هي أسوأ أشكال الحكم مع استبعاد كل الأشكال الأخرى”.

والخلاصة، إن الاختلاف بين فكرة الديموقراطية بوصفها سيادة للشعب، وبين فكرة الديموقراطية بوصفها محكمة للشعب أو وسيلة لتجنب حكومة ثابتة وغير قابلة للعزل، أي حكومة مستبدة، بعيد عن أن يكون مجرد اختلاف لفظي، لأن له آثارا عملية هامة جدا، ويهم دولة كسويسرا[4]. ومع ذلك ألاحظ أن الجميع يدافع في المدارس الابتدائية والثانويات عن إيديولوجيات السيادة الشعبية، لا عن النظرية المتواضعة والواقعية التي تعتبر الديموقراطية وسيلة لتجنب الديكتاتورية التي لا يمكن لأي أحد تحملها ولا لأي أخلاق الدفاع عنها.

بعد كل ما سبق، أريد أن أعود إلى النقطة التي انطلقت منها في البداية: المستقبل مفتوح أمامنا ويمكننا التأثير فيه. لذلك، فنحن (في مجالي الحرية والمسؤولية) نتحمل مسؤولية كبرى دون أن نعرف عنها شيئا. أي شيء إيجابي يمكننا فعله والحالة هذه؟ أيمكننا فعل شيء ما لأجل منع وقوع أحداث مروعة كالتي تحدث في الشرق الأقصى، أقصد بذلك النزعات القومية والعنصرية وضحايا الكامبودج وضحايا آيات الله في إيران وضحايا الروس في أفغانستان وضحايا النظام الصيني[5]. ما الذي يمكننا فعله لإيقاف هذه الأحداث الفظيعة؟ هل نحن قادرون على تجنب ما يمكن أن يقع من أحداث؟ نعم بكل تأكيد. يمكننا فعل الشيء الكثير. حينما أقول: “نحن”، فأنا أقصد المفكرين، أي من يهتمون بمجال الفكر وخصوصا من يقرأون ويمكنهم ممارسة الكتابة. ما الذي يجعلني أعتقد أننا –نحن المفكرين- قادرون على القيام بدور إيجابي؟

يرجع ذلك بكل بساطة إلى أننا، نحن المفكرين، كنا سببا –منذ عهود قديمة جدا- في حدوث مآسي مروعة وفظيعة. ألم تكن إبادة جماعة ما باسم فكرة ما أو مذهب أو نظرية صنيعا لنا أو أحد اختراعاتنا؟ أليس توقفنا عن دفع الناس ضد بعضهم البعض –حتى ولو تم ذلك في غالبية الأحيان بنية حسنة- أمرا إيجابيا وعظيما؟ بالتأكيد لا أحد يمكنه اعتبار ذلك مستحيلا.

لعل أهم الوصايا العشر (التي نزلت على موسى) الوصية التي تحرم قتل النفس. فيها تكمن عصارة كل أخلاق. ولم تكن فلسفة “شوبنهاور” الأخلاقية إلا امتداد لهذه الوصية الأساسية. إنها فلسفة بسيطة ومباشرة وجلية إذ تأمر الفرد بألا يضر بالآخرين، بل بمساعدتهم قدر الإمكان. لكن، ما الذي حدث بعد أن عاد موسى لقومه من جبل سيناء حاملا معه الألواح الحجرية وقبل أن يعلن لهم الوصايا العشر؟

لقد اكتشف عودتهم إلى الوثنية بعبادتهم العجل الذهبي. آنذاك، نسي الوصية التي حرمت قتل النفس وصاح غاضبا: “فليمثل أمامي رعايا الرب (…) يقول لكم الرب، اله إسرائيل: ليأخذ كل واحد منكم سيفه(…) وليخنق كل واحد منكم أخاه أو صديقه أو قريبه(…) (وهكذا) مات ثلاثة آلاف رجل في هذا اليوم”. ربما كانت تلك البداية. لكن الأكيد أن الأمور استمرت على هذا الشكل في الأرض المقدسة وفي الغرب، بعد ذلك، خصوصا بعد أن تحولت المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة.

إنه تاريخ مروع حافل بالاضطهادات الدينية باسم الأورثوذوكسية. وفي القرنين 17 و18 على الخصوص، أصبح الاضطهاد والقسوة والرعب تبرر بدواع إيديولوجية أخرى كالنزعة القومية والعرق والطبقة والهرطقة السياسية أو الدينية. والواقع أن مقولتي الأورثوذوكسية والهرطقة تخفيان عيوبا وآفات خسيسة هي بالذات عيوبنا وآفاتنا، نحن المفكرين كالغطرسة والاعتقاد في صحة مواقفنا وادعائنا معرفة كل شيء وغرورنا الفكري… كل هذه العيوب والآفات خسيسة، لكنها ليست في مثل خطورة القسوة.

ومع ذلك، ليست القسوة غريبة عن المفكرين الذين يتحملون مسؤوليتهم في هذا المجال أيضا. يكفينا هنا تذكر الأطباء النازيين الذين قتلوا المسنين والمرضى قبل وجود “أوشفيتز” (Auschwitz) وكذا ما سمي “الحل النهائي” للمشكل اليهودي. إننا نتحمل دائما –نحن المفكرين- (في إطار الحرية والمسؤولية) مسؤولية القيام بأفظع الأشياء إما بسبب جبننا أو خيلائنا أو كبريائنا. إننا نرتكب خيانة في حق الفكر –كما قال المفكر الفرنسي الكبير “جوليان بندا” (Julien Benda)- نحن الذين نتحمل مسؤولية خاصة تجاه من لم يتمكنوا من الدراسة والتعليم. نحن الذين ابتدعنا فكرة القومية وأشعناها –كما بين ذلك “جوليان بندا”-، ونتبع كل المستحدثات الغبية.

نريد أن نثير الأنظار من حولنا ونتكلم لغة غير مفهومة، لكنها مثيرة، لغة عالمة ومصطنعة ورثناها عن أساتذتنا الهيجيليين ونجدها لدى كل من نحا منحاهم. ذلك هو فساد اللغة، اللغة الألمانية، التي داخلها نتصارع فيما بيننا. وهذا ما يعيق كل تواصل معقول بيننا كمفكرين، ويحجب عنا واقعنا: إننا نفوه بتفاهات ونصطاد في الماء العكر. مفزعة هي الآثار السلبية التي أحدثناها. لكن، هل أصبحنا فعلا مسؤولين وجادين منذ أن أصبحنا أحرارا في أقوالنا وكتاباتنا؟

لقد سبق لي، وأنا أكتب عن اليوطوبيا الأفلاطونية، أن اعتبرت كل من ادعى لنفسه إقامة الجنة في الأرض إنما يخلق فيها جحيما. لكن كثيرا من المفكرين تحمسوا بشدة للجحيم الهتليري. فقد اكتشف فيه السيكولوجي السوسيري الكبير “كارل جوستاف يونج” (Carl Gustav Jung) منبعا تنبثق منه الروح الجرمانية من جديد. والواقع أنه لم ينتبه آنذاك أي خوف على نفسه ما دام مقيما في سويسرا. لكن بعد وفاة “هتلر”، نسي “يونج” بسرعة كل ما كتبه، وألف من جديد حول الروح الألمانية السيئة كلية. لقد تمكن كل من “وينستون تشرشل” و”فرانكلان روزفلت” –عبر اتفاقهما الأطلنطي- من تأسيس عالم جديد، عالم لم يكن ليقوم لولا تضحية الشباب ربابنة الطيران العسكري من أجلنا وتحديهم الموت في حرب أنجلترا الحاسمة (ضد النازية) سنتي 1940 و1941.

لقد تحررت أوروبا الغربية من الجحيم الهتليري منذ هزيمة النازية، وأصبحت تنعم بالسلم الأوروبي داخل عالم هو أفضل وأعدل عالم عرفه التاريخ. وإذا ساهم “ستالين” في إقامته [ في الحرب العالمية الثانية]، فإننا اليوم ننعم بفعل الأمم المتحدة لا بالسلم الأوروبي والشمال الأطلنطي فقط، بل ايضا بالسلم العالمي. لقد أصبحت خطة “مارشال” خطة كونية.

لكن بمجرد أن قام هذا العالم الجديد، وفي الوقت الذي كان كل شيء يسير بشكل جيد في الغرب، ظهر صخب كبير مع إدانة المفكرين هذه الفترة التي اعتبروها سيئة كما أدانوا مجتمعنا وحضارتنا وعالمنا الجميل. ابتدأ ذلك بمبالغات فظيعة حول الهدم والتلوث اللذين اعتبرونا مسؤولين عن إحداثهما –بسبب جشعنا وجرينا وراء الكسب المادي- في اتجاه تقويض سريع لبقايا عالم كان في الماضي البعيد (= أي قبل ظهور الحضارة الصناعية) أجمل بكثير من عالمنا هذا. وبالإجمال، اعتبرت الحياة الحالية مهددة بأخطار عدة.

لكنني أتصور أننا جميعا سنواجه الموت يوما ما، إن عاجلا أو آجلا. فالخطر يوجد دائما منذ بدايات الحياة ويتربص بنا وبمحيطنا. لكن، يجب أن نعترف أيضا أنه لأول مرة منذ تكون نظامنا الشمسي أصبحنا قادرين، بفعل علوم الطبيعة والتكنولوجيا والصناعة، على فعل شيء ما لأجل حماية البيئة. وكل العلماء والعاملين في مجال التقنية يعملون لأجل هذه الغاية. ومع ذلك، فهم يتهمون بتحطيم الطبيعة والبيئة. لأذكر هنا أنه منذ سنوات عدم تم دون أي صخب إنقاذ بحيرة “زيوريخ” الجميلة وبحيرة “ميشيكان” الكبيرة- التي أقيمت على ضفافها مدينة “شيكاكو”-، ولم نتمكن من الحفاظ على الحياة في هاتين البحيرتين دون العون الذي قدمته العلوم والتكنولوجيا والصناعة. وذلك كان أول عمل جبار في تاريخ نظامنا الشمسي منذ بداية الحياة.

أكيد أيضا أنه لا يمكن تسيير العالم بسهولة. فكل نوع حيواني وكل صنف نباتي، بل كل نوع جرثومي، جميعها تؤثر على البيئة وعلى باقي الأنواع الأخرى. لكن الأثر الذي نحدثه نحن البشر قد يكون أكبر أثر وأعظمه. ومع ذلك، فظهور “فيروس” جديد أو وباء حموي جديد أو وباء جرثومي جديد قد يمسحنا من على وجه البسيطة في سنوات قليلة جدا. والواقع أنه من الصعب جدا التحكم في مراقبة الطبيعة.

ومن جهة ثالثة، ليست الديموقراطية أمرا سهلا بدورها. لذلك، وصفها “تشرشل” –كما قلت سابقا- بأنها أسوأ أشكال الحكم إذا استبعدنا كل الأشكال الأخرى. لكن وراء قولة “تشرشل” السابقة أشياء ضمنية أرغب في التصريح بها: ليست الديموقراطية نظاما مريحا بالنسبة للحكام والمسيرين، لأن الحكومات تظل دائما فيها مهددة بالعزل. فهي مضطرة دائما إلى تقديم الإيضاحات والتبريرات الشاملة المقنعة للجميع. وهذا، إذا كان أمرا جيدا، يجعل عمل الحكام صعبا جدا أيضا.

خاتمة

يشكل المواطنون دائما هيئة موسعة من المحلفين (القضائيين). لكنهم قد يتعرضون لإغراء الأفكار المستحدثة التي تسود كل عصر من العصور. ذاك هو “روح العصر” بلغة “هيجل”، الذي يظل دائما خطيرا، أو هو الإيديولوجيا المستحدثة التي تتميز –أو تكاد- بغباء كبير، والتي تخلط الحابل بالنابل وتحيل الخاطئ حقيقيا حتى حينما تكون الحقيقة جلية. كل ذلك يغري المواطنين بوصفهم محلفين (قضائيين).

لقد تعلم “هتلر” الشيء الكثير –كما تعلمت- من القناعات العميقة الكامنة في نفوس عدد من الأساتذة المتحمسين: تعلم منهم أن الروح الألمانية ستعالج العالم بأكمله من مرضه.

وقد اعتقد في ذلك “هتلر” وعدد كبير من شباب الطبقات الفقيرة وآلاف الشباب الآخرين الشجعان الذين ماتوا خلال الحربين الألمانيتين قصد الهيمنة على أوروبا. لقد تسببوا في إزهاق أرواح أعداد هائلة أخرى من الشباب أفقر منهم وأكثر منهم فتوة (= بالمعنى الجامع للأخلاق الحميدة والشجاعة والفضيلة)، ودافعوا بشجاعة نادرة عن الحرية والسلم بقدر ما دافع الشباب الألماني عن عظمة ألمانيا وهيمنتها وعن القائد أو إمبراطور الحرب الأعظم. واليوم، يمكننا بل يجب علينا مواجهة الحقيقة. لقد كانت الإيديولوجيا الألمانية مجرد وهم كما بين ذلك المؤرخ الألماني الكبير “فريتز فيشر” (Fritz Fischer)، بل كانت –بتعبير أوضح- أكذوبة كبيرة. إن الإيديولوجيا الغربية هي الحقيقية رغم السخرية التي تعرضت لها ورغم مبالغتها المتكررة في الكذب. لقد حارب الغرب من أجل تحقيق السلم. وقد حققه فعلا داخل أوروبا التي عرفت –منذ بداية التاريخ البشري- حروبا مرة وعصيبة، بل عمل على تحقيقه في مختلف الأقطار التي مارست فيها أوروبا الغربية تأثيرا فعليا.

ومع ذلك، (في إطار الحرية والمسؤولية)، لم ينتبه المفكرون عديمو المسؤولية في عالمنا الغربي إلا إلى ما هو سلبي. لقد أسسوا ديانتهم الجديدة على الترويج لفكرة عدم عدالة عالمنا (الغربي) وانحداره إلى الضياع. وقد ابتدأوا إشاعاتهم تلك بتوظيف كتاب انحدار الغرب لـ”أو سفالد شبنغلر” (Oswald Spengler)، لأنهم سعوا لأن يظهورا بمظهر الأصالة وأن يقولوا أشياء معارضة تماما لكل بداهة، وهم لم ينجحوا فقط في تشويه البداهة، بل نجحوا أيضا في تزييف الواقع الموضوعي.

لا أريد الإطالة في محاكمة المفكرين. وكل ما أسعى إليه هو أن أستدعيهم لكي يعترفوا بمسؤولياتهم تجاه الإنسانية والحقيقة. أكيد أن حريتنا تخول لنا قول كل شيء بما في ذلك إدانة العالم الحر وتقديمه في أسوإ الصور. ذاك حق كل مفكر. لكن ما يروج له المفكرون حاليا مخالف للحقيقة. وترويج الأكاذيب أمر لا أخلاقي حتى حينما يكون من حقنا ذلك. وإنه لعمل لا مسؤول القيام بتعريض الخطط الكبرى التي حققها “تشرشل” و”روزفلت” وابطال الحرب العالمية الثانية وخطة “مارشال”، للخطر بتشويهها وتقديم السيء مكان الحسن.

كما أود أن أذكر بأن الروس أيضا ابتدأوا اليوم يعترفون بعالمنا (الغربي) وبسلمنا، ويقتنعون بأن توسيع مجال السلم ليس أمرا مستحيلا ولا يوطوبيا. وإنه لمن واجبنا حقا توظيف كل طاقاتنا لإيقاف كل ما من شأنه عرقلة هذه الإمكانية استنادا إلى تزييف الحقيقة حول عوالم النعيم والجحيم. وأخيرا، لنعترف أن الوجود الذي يمنحه لنا الغرب ليس كاملا مطلقا، ومع ذلك، فهو سماؤنا الأولى. وبما هو كذلك، فهو قابل للتطوير والاكتمال ولا ينبغي علينا تشويهه والافتراء عليه. إنه حتى الآن أفضل عالم وجد في أوروبا.

والحقيقة هي أننا مستعدون لقبول الإصلاحات في المستقبل في أوروبا وفي الولايات المتحدة على الخصوص. نحن أناس ذوو نيات حسنة وكثيرو التضحية والتفاني، وجنودنا تشهد على ذلك. والظرفية الأساسية الراهنة ملائمة لتحقيق السلم داخل المعمور. لكن أحد شروط هذه الظرفية –وهو ضروري جدا- هو تعاون الروس ومشاركتهم فيه. وإذا ما فعلوا ذلك، فسيتحقق حلم “تشرشل” و”روزفلت” داخل العالم بأكمله وليس داخل أوروبا وحدها.

ويظهر اليوم أن الروس مستعدون لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية للمساهمة في هذا السلم الكوني. لقد صرح “زخاروف” (Sakharov)، هذا الشخص العظيم والحكيم المنفرد، أنه لا يمكن الثقة في “غورباتشوف” الديكتاتور المتسلط، وأن الاتحاد السوفياتي قد يكون على وشك التفكك. لكننا لا نتمنى حدوث هذا التفكك الذي لن ينتج عنه سوى معاناة فظيعة وأليمة في الاتحاد السوفياتي وأخطار كبيرة مهددة للسلم، بل قد ينتهي بديكتاتورية عسكرية قد تكون أكبر قوة داخل المعمور (حتى ولو لم تكن هي أفضل قوة عسكرية) برا وبحرا وجوا. وهذا ما يهدد كل أمل في السلم.

لقد حلل “جورج سوروس” (George Soros) –رغم كونه أقل معرفة بروسيا من “زخاروف”- كل هذه المخاطر في مقال هام له نشره في: New York Review of Books. لكنه انتهى إلى الاعتقاد في أن روسيا تسعى حقا إلى التعاون مع الغرب. فالروس يعرفون أفضل من غيرهم أين يوجد النعيم وأين يوجد الجحيم. ولكي يكون هذا التعاون ممكنا، يجب علينا أن نعي –قبل كل شيء- بما آل إليه أمرنا الآن وما الذي يمكننا القيام به باسم الحرية. بعد ذلك، يمكننا التساؤل عن الكيفية التي توصلنا بها إلى وضعنا الحالي، وأن نمنح مساعدتنا لروسيا إذا ما قبلت تفكيك قوتها العسكرية، شرط أن نحصن ذاتنا بكل الاحتياطات الضرورية. كل هذه الإمكانيات متوفرة لدينا وتستوجب منا –نحن المفكرين- رؤية الحقيقة الموضوعية والتوقف عن الخلط بين الجحيم وبين النعيم كما كان ذلك سابقا.

إن ما يجب علينا معرفته هو أننا لا نعرف شيئا أو لا نكاد نعرف شيئا، وأن “غورباتشوف” في وضع شبيه بوضعنا. ولكي نقترب من السلم، ولو خطوة واحدة، يجب علينا التخلي عن الإيديولوجيات، وبالخصوص تلك التي تقضي بنزع التسلح من جانب واحد، وذلك لخطورتها على السلم. يجب علينا أن نفحص المجال بحذر شديد كما تفعل اليرقات، وأن نبحث عن الحقيقة بكل تواضع. ينبغي علينا التخلص من سعينا لعب دور الأنبياء العارفين كل شيء. وهذا يعني، يجب علينا أن نتغير.

الهوامش (الحرية والمسؤولية):

(*) نشرت هذه المحاضرة مترجمة إلى الفرنسية ضمن كتاب “كارل بوبر”: عبرة القرن:

La leçon de ce siècle, Anatolia ED., 1993.

[1] – Xénophon, Mémorables-chap. 9, p.

[2] – ID., Ibid.

[3] – وهي التي تعتبر الديموقراطية سيادة يشارك فيها كل فصائل وجماعات الشعب، والتي غالبا ما تنتهي بتمثيلية كثيرة الفروع، وتنبثق عنها حكومة ذات تحالفات كثيرة تذوب معها هويتها السياسية والإيديولوجية (المترجم).

[4] – لا ننسى أن هذا المقال عبارة عن محاضرة ألقاها “بوبر” في جامعة “سان كال” (Saint Gall) بسويسرا سنة 1989 (المترجم).

[5] – لنلاحظ أن “كارل بوبر” يسكت عن ضحايا التسلط والعنف الإسرائيلي في الشرق الأوسط وخصوصا معاناة الشعب الفلسطيني واللبناني (المترجم)