من البديهي القول إن الصراع بين الدين والعقل، الظاهر عند باباوات الكنيسة كما هو الشأن بالنسبة لابن رشد وابن ميمون، سيلعب دورًا مهمًا في فلسفة دين الحداثة. بل إنه سيعمل على تعريفها، بمعنى أنه بالنسبة للبعض، فالحداثة لن تكون سوى تحرر من نير الدين الذي سيحل محله العلم. وبالنسبة أوغست كومت، ينبغي التمييز بين الحالة العلمية (والحديثة) للإنسانية عن مرحلتها اللاهوتية أو الدينية. يتم تعريف الدين هنا تمامًا بالخرافة التي لا يزال سيشرون وتوما يميزانها، باسم إزالة الميثولوجيا الراديكاليةـ عن الحداثة التي قدمت العديد من الأمثلة.

متى بدأت إذن الحداثة؟ يربطها الأنجلو- سكسونيون بظهور العلم التجريبي مع باكون Bacon أو الاكتشافات الفلكية لكوبرنيك وغاليلي، في حين أن العالم القاري يُنْسبها أكثر لكل من ديكارت والمؤرخين في عصر النهضة الإيطالية أو لاكتشاف العالم الجديد، دون نسيان الاصلاح البروتستانتي. هناك عدة تواريخ مهمة ومعروفة جدًا: اختراع غوتنبرغ للطباعة في سنة 1450، واكتشاف أمريكا في سنة 1492، وثورات الأجرام السماوية لكوبرنيك في 1546، والأداة الجديدة لفرانسيس بيكون في سنة 1620 ومقال في المنهج لديكارت في سنة 1637.

إذا أخذ كل من بيكون وديكارت مسافة مع أرسطو وميتافيزيقيته، فمن الصعب الحديث عن نقدهما الجذري للدين أو مواضيعه التوجيهية. سيظل هذا صحيحًا بالنسبة للغالبية العظمى من المؤلفين المرتبطين بالبدايات الأولى للحداثة. يكفي الاقتناع بذلك لاستعادة غاية أعمالهم التأسيسية: نشر ديكارت في سنة1641، باللاتينية، تأملاته في الفلسفة الأولى التي أوضح فيها وجود الله وفِسْق الروح. يمكن أن يكون هذا العنوان مستوحى من القرون الوسطى. اشتغل باسكال (1623-1662)، من جانبه، على عمل كان من شأنه التعامل مع “تفوق الدين المسيحي”، في حين قدم مالبرانش[1] (1638-1715) في “البحث عن الحقيقة” ميتافيزيقا حيث “ينبغي أن «تكون قد أقامت الحقائق الرئيسة التي هي أساس الدين والأخلاق». سيستمر هذا الاتجاه الميتافيزيقي في الأنظمة العقلانية للايبنتز (لا شيء بدون عقل، والله هو العقل الأسمى) وسبينوزا (المسلمة الأولى لأخلاقه هي أن الله هو سبب الذات الذي ينطوي جوهره على الوجود). حتى لو كانت تمجد العقل، فمن الصعب ربط هذا التقليد العقلاني المزعوم بموت الله أو بنقد جذري للدين. بل على العكس من ذلك.

تم العثور على بذور مثل هذا النقد في تقليد آخر من الحداثة وغالبا ما تتماثل مع التجريبية، ولكن تعود جذورها إلى العصور الوسطى. في الواقع، ترجع الطريقة التجريبية لبيكون إلى حد كبير إلى معاداة الجوهرية للاسمانية [2] التي تظهر في أفكار أوكام وبوريدان[3]. تنتمي الاسمانية في التقليد الذي ركز بشكل كبير على جبروت الله والتي تعود إلى بيير داميان[4] (1007-1072) ورسالته على القدرة الكلية الإلهية. ومع ذلك، إذا كان الله قادرًا على فعل أي شيء، فلا يمكن أن يكون مُقيدًا بترتيب الجواهر الذي سيكون مُجبراً بالنسبة له ويتعين عليه الالتزام به. لذلك، بالنسبة للاسمانية، فإن الجواهر هي، من حيث المبدأ، ليست سوى حقائق “امسية” مجردة من التجربة وتم خلقها من قبل العقل، وأن الأفراد وحدهم الموجودون بالفعل. عندئذ غيرت المعرفة الموضوع: لم تعد تتعلق بالجواهر والمعاونين والمشتقات، ولكن بالمعطيات الحادثة والوحيدة للتجربة. فالمعرفة التجريبية التي يتم استخلاصها منها ليست عالمية مثل معرفة جوهر القرون الوسطى (هذا هو ضعفها)، لكنها على الأقل قابلة للتحقق وتسمح بتوقعات موثوقة. وباسم هذه المعرفة بالتجربة، سينتقد باكون أباطيل أصنام الروح (idola mentis).

لا تخص هذه الاسمانية الدين في حد ذاته. لكن ذلك سيقود، خطوة بخطوة، إلى نقد للدين عند مؤلفين مثل هيوم ومفكري التنوير (هيلڨيتيوس وديدرو وڨولتير). ذلك أن الدين يبدو أكثر فأكثر كإبداع بسيط للعقل، وهو ما سيقوله هوبز (1588-1679)، في كتابه اللڨياتان (الفصل 12)، الذي ولد عن الخوف من الموت ورغبة الإنسان لمعرفة الأسباب. لكن، هل هذه المعرفة ليست مسألة علم في حد ذاتها؟

حدث هنا انتقالان صامتان ولكنهما تَكْتُنِييان:

1/ يُنظر إلى الدين بشكل متزايد على أنه شأن داخلي، أو حتى شأن خاص، قائم على الاقتناع الوحيد؛ كان هذا بلا شك واضحًا بالفعل عند أوغسطين، لكن الحداثة ستصر أكثر على السمة “الوهمية” المصنوعة من هذا الاقتناع.

2/ المدرك انطلاقا من الخوف من الموت والرغبة في فهم الأسباب، ولا يزال الدين يُنْظر إليه على أنه شكل من أشكال “المعرفة”، ولكن معرفة “ضعيفة” إذا ما قارناها مع العلم، والذي يمكن للشرعية من ذلك الحين التشكيك فيها، حتى لو كان قليلا جدا في بداية العصر الحديث.

لكن ليس هذا الانتقال الرئيس والوحيد. بل هناك انتقال آخر، تم إعداده لفترة طويلة، ولكنه سوف يعرف منعطفًا حاسمًا. والسبب في ذلك هو أن فلسفة دين الحداثة رسخت التمييز القديم، وستفصل أكثر فأكثر بين شكلين من الدين: الدين الطبيعي المُؤَسس في الغالب على نظام الطبيعة، والذي يستدل على وجوده من صانع أعلى، والدين التاريخي والتشريعي والمؤسسي الذي استند إلى الوحي، ولكن ستكون الامتيازات السياسية بطيبة خاطر موضوع نزاع. يرجع هذا التمييز أكثر إلى الهزة التي أثارتها فلسفة دين سبينوزا.

I – سبينوزا وانتقاد الكتاب المقدس

وُلد سبينوزا (1632-1677) في أمستردام، وهو يهودي من عائلة برتغالية التي دخلت في وقت مبكر جدًا في اتصال بالطوائف البروتستانتية التحررية، مما أدى إلى إبعاده/ طُرده من المجتمع اليهودي في سنة 1657. أصدر في سنة 1670 تحت اسم مجهول كتابه “رسالة في اللاهوت والسياسة” الذي أرسل “نقداً للكتاب المقدس”. أثار الكتاب صخبا وتعرض للحظر سنة 1674. كان الغرض منه هو الدفاع عن حرية التفلسف، كما يقول العنوان الكامل: «رسالة في اللاهوت-السياسي المتضمن على بعض المباحث حيث تبين أن حرية التفلسف لا يمكن منحها لها دون خطر على التقوى وسلام الدولة، ولكن حتى أنه لا يمكن تدميرها دون تدمير في الوقت نفسه سلام الدولة وسلام التقوى نفسها».

يجب الدفاع عن هذه الحرية ضد أولئك الذين يعتقدون أنه ينبغي ممارسة الوصاية من خلال الثيولوجيين الذين يزعمون انتسابهم إلى الكتاب المقدس. شَرَحَ سبينوزا ذلك في رسالة أكتوبر 1665 إلى أولدنبورغ (الرسالة 30): «أنا الآن مشغول بكتابة رسالة حيث سأشرح طريقتي في التفكير في الكتاب المقدس. الأسباب التي جعلتني أقوم بهذا العمل هي: أولا، تلك الأحكام المسبقة للثيولوجيين: في نظري، أن أكبر عائق أمام دراسة الفلسفة، لذلك فإنني أُجْهِد نفسي أن أجعلها واضحة وأن أُخلص قليلاً عقول الناس المتعلمين؛ ثانياً، أن رأيي عندهم مبتذل؛ إنهم لم يتوقفوا عن اتهامي دائمًا بالإلحاد، وأنا مضطر إلى تصحيح أكبر قدر ممكن من الخطأ الذي اُرْتُكِب بخصوصي؛ ثالثًا، رغبتي في الدفاع بكل الوسائل عن حرية الفكر والكلام التي تركته السلطة العظيمة للقساوسة وغيرتها التي تهدد بالقمع في هذا البلد».

كان قصد سبينوزا هو إظهار أن هناك نوعين من معرفة الله وأنهما من طبيعتهما مختلفان تمامًا: المعرفة العقلانية الواضحة والمتميزة/المغايرة والمعرفة المؤسسة على الوحي الذي نلتزم به بالإيمان والذي يفترض أن المؤمن ليس لديه هذه المعرفة الفلسفية. إذا كان ابن رشد قد ميز بالفعل هذين الشكلين من المعرفة بالإلهي، فلم يحدث له مطلقًا أن يشكك في صحة الوحي. مع سبينوزا، سوف يصبح هذا ممكنًا وشائعًا.

لذلك توقفت معرفة الله المُؤَسَّسَة على الوحي على وسيط أو «نبي». لهذا، ينقل النبي تفسيراً للوحي الذي تلقاه وذلك باستخدام الصور التي يمكن فهمها في زمانها. وبالتالي فإن النبي هو «الذي يفسر الأشياء التي يوحي الله بها لأمثاله من الناس الذين لا يقدرون على الحصول على معرفة معينة، ولا يمكن أن يدركوها إلا بالإيمان وحده». هكذا قال موسى من الله إنه من نار أو أنه غيور. إذا لم تكن هناك معرفة بالله، لا يمكن تصديق ما قاله موسى. لذلك، يُخبر/ يروي الأنبياء أشياء مختلفة تمامًا عندما يستعينون بالصور للتحدث عن الله: «لن نفاجأ حينما نجد في سفر الملوك […] لقد رأى ميخا الله مستويا على العرش، ورأى دنيال في شكل عجوز متلحف بالبياض، ورآه حزقيال كأنه نار عظيمة، ورأى أتباع المسيح الروح القُدُس هابطة في صورة يمامة، ورآها الحواريون في صورة ألسنة من النيران، وأخيرا فقد رأى بولس نوراً ساطعا في لحظة تحوُّله إلى العقيدة. كل هذه الرؤى تتفق تمامًا مع تصورات العامة لله وللأرواح» (tractatus, 1, 45.).

ومع ذلك، لا يمكن التقاط هذه الصور المحسوسة والمادية لتمثلات الله نفسه التي صورت عبر النور الطبيعي ككائن غير مادي. أجاز وحده السياق التاريخي فهم معنى هذه الصور التي استخدمها الأنبياء. لذلك سعى سبينوزا في سبيل ذلك إلى تفسير تاريخي ونقدي للكتاب المقدس.

حافظ (سبينوزا) على أقل تقدير، بحكمة أو باقتناع، على فكرة أن الكتاب المقدس هو نتيجة وحي إلهي. وقد قرر الله نفسه أن يكشف عن نفسه للأنبياء. لكن هؤلاء كيفوا سردهم مع تمثلات زمانهم. لهذا، يجب تفسير الكتاب المقدس كما تفسر الطبيعة، أي من أجل استخلاص قوانين عامة منه. فالقانون الذي استمده سبينوزا منه هو أن غاية الكتاب المقدس كلها هي قيادة الناس نحو التقوى. وغني عن القول إنه كان على الأنبياء أن يأخذوا في الاعتبار الأحكام المسبقة لأولئك الذين توجهوا إليهم لتحريضهم على التقوى والإخلاص. لكن هذه التمثلات مؤرخة، وخاصة من السهل مماثلتها على أنها محسوسة. لن يتم الخلط بينها وبين معرفة عقلانية لله التي لا تحتاج إلى صور.

كان غرض سبينوزا هو إقامة فصل صارم بين معرفة الله التي تأتي من العقل الطبيعي وتلك الآتية من الكتاب المقدس التاريخي. هذا، إذا أردنا نقدا للدين التاريخي للمزيد من مجد الله (ad maiorem Dei gloriam)، ولكن أيضًا لمجد الفلسفة نفسها التي تدافع عن الحرية. فالاستنتاج، لاهوتي وسياسي على حد سواء (ومن هنا جاء العنوان)، الذي توصل له سبينوزا هو أنه لا يمكن وضع الفيلسوف تحت وصاية اللاهوتي. ولكن من خلال الدفاع بشدة عن استقلالية الفلسفة، قوض سبينوزا في نهاية المطاف سلطة النص المقدس باسم معرفة أخرى لله، ألا وهي العقل. حتى إذا أصر سبينوزا على القول إن تمثلات الأنبياء كان ضروريًا في زمانهم ليقودوا الناس إلى التقوى، فقد تنبأ أنه من الممكن انتقاد تمثلات الأنبياء انطلاقا من المعرفة التي يمكن الحصول عليها على الله عبر الإدراك. هذا التصور الذي افتتح به النقد العقلاني للكتاب المقدس، جسد مسبقا تصور كانط في كتابه “الدين في حدود مجرد العقل” (1793).

II– الدين الأخلاقي عند كانط

بصفته وريث الأنوار، ميز كانط الدين القانوني والتاريخي والدين الخاص عن الدين الشمولي/العالمي الذي يمكن أن يستمد من العقل البشري. إن إحدى أصالة فلسفته في الدين ليس في بناء هذا الإيمان العقلاني حول مفهوم الله المستمد من نظام الطبيعة، ولكن لاستنتاجه من القانون الأخلاقي المدرج في قلب كل إنسان.

-

نقد المعرفة الميتافيزيقية- من خلال كتابه “نقد العقل المحض” الصادر سنة 1781، قام كانط بتفكيك جميع ادعاءات الميتافيزيقا إلى معرفة فومحسوسة[5]. وهو انتقاد معروف جدًا، ولكن غالبًا ما يخلط بينه وبين نقد الدين على هذا النحو. يوجد هنا سوء فهم، بلا شك، لكن دمج الميتافيزيقيا والدين سيكون معلمة بارزةً: إن الوضعيين الذين سيطالبون “كانط” في القرن التاسع عشر كما في القرن العشرين يرون بسرور في الرقابة التي مارسها على المعرفة الميتافيزيقية (أو الفومحسوسة) نقداً لجميع أشكال الدين، إذا كان بالفعل أن هذا الدين يتوفر على “الفومحسوسة”. لذلك، ما أبطله كانط هو ادعاء المعرفة للميتافيزيقا. إن نقده هو بساطة ملفت للنظر، وهو ما يفسر جزئياً شهرته: العيب الكبير في الميتافيزيقا، حسب كانط، هو بالتحديد أن تكون ميتا-فيزيقا. تدعي أنها تنتج معرفة بالحقائق التي لا يمكن تبيانها في أي تجربة. ولكن كيف يتم تصديق هذا النوع من المعرفة؟ حتى إشعار آخر، كل المعرفة يمكن أن تستند فقط على التجربة. لكن الأمر لا يتعلق بالنسبة لكانط بنهاية أي شكل من أشكال الميتافيزيقيا ولا الدين لأنه يمكن لهذين الشكلين أن يستندا بوضوح إلى القوانين الأخلاقية.

-

ما المسموح لي برجائه؟- استحضر كانط في نص مشهور له ثلاثة أسئلة كبيرة للعقل، والتي هي أيضًا أسئلة الفلسفة: ماذا يمكنني معرفته؟ ماذا يجب علي أن أفعل ؟ ما هو المسموح لي برجائه؟ إذا كان الأول، كما يقول في رسالة إلى ستودلين سنة 1793، يتعلق بالميتافيزيقا، فإن الثاني مرتبط بالأخلاق والثالث ينتمي إلى الدين، وهو مفهوم هنا، وليس شيئًا، كتخصص في حد ذاته في الفلسفة. إن الجواب عن السؤال الأول، أي المعرفة، تعود بنا إلى مجال التجربة الوحيدة وشروطها الممكنة. والجواب عن الثاني يذكرنا بواجبنا: افعل ما عليك! يعلمنا نداء الواجب، سواء تم متابعته أم لا، أن الدافع وراء تصرفنا ليس فقط دافعنا الفوري، حتى لو كان دافعًا قويًا. إن ما يمكننا أيضًا أن نتصرف (بشكل أقل من حيث المبدأ، وهذا المبدأ كافٍ بالنسبة لكانط) وفقًا للقوانين الأخلاقية التي يجب أن توضح لنا كيف يمكننا أن نجعل أنفسنا جديرين بالسعادة. يجعل نفسه جدير بالسعادة من خلال الالتزام بضرورة الأخلاق التي تنص على التصرف وفقًا للأقوال المحتملة للإقامة في القوانين الشمولية والتي تعمل على انتزاع سعادتنا الشخصية تمامًا. ونظرًا لأن العقل نذر نفسه لهذا القانون، أكد كانط بشدة على استقلالية العمل الأخلاقي والذي يتميز من خلاله الإنسان عن الكائنات الأخرى في العالم الطبيعي وينتمي إلى الخالق الإلهي (لأنه من خلال هذا الاستقلال يهرب من نفوذ /سيادة التبعية للسببية الطبيعية وجزءًا من العالم المفهوم أو العقلاني للنظام الأخلاقي). لهذا، ينبغي أن يكون هذا العمل الأخلاقي والمستقل نزيه، وإلا فإنه لن يكون أخلاقيًا بحتًا. لكن كانط تساءل، وهذا هو معنى السؤال الثالث، إذا كنت أتصرف بطريقة تجعلني جدير بالسعادة، فهل يمكن أن أرْجُوَ أن أكون جزءًا من ذلك؟ هذا الترجي مشروع، كما يعتقد كانط، ويؤسس لـ فلسفة الدين . يقوم الترجي المرتقب هنا على الاتفاق بين أخلاقيات سلوكي والسعادة المستقبلية التي يمكن منحها لي. يتوافق هذا الاتفاق مع ما يصفه كانط بأنه المثل الأعلى للصالح السيادي، ونهاية الذات التي تحدث عنها سيشرون وأوغسطين بالفعل باعتبارها المصطلح النهائي لكل تصرف إنساني. لا يمكن ضمان هذا الاتفاق، بالنسبة لكانط، بين الأخلاق والسعادة إلا عن طريق السيادة الأصلية حقا، أي أن الله المُفَكِّر كمهندس للنظام الأخلاقي للعالم. وبالتالي فإن السيادة المرجوة عبر العقل تتضمن القبول بوجود الله وفجور الروح التي سيقدمها كانط في بعض الأحيان كقواعد للإيمان، وأحيانًا باعتبارها نتائج ضرورية للقانون الأخلاقي. وهكذا تنزع الأخلاق نحو الدين: «يقود القانون الأخلاقي، عبر مفهوم الخير السيادي كموضوع وهدف نهائي للعقل الخالص العملي، إلى الدين، بمعنى أنه يقود إلى الاعتراف بجميع الواجبات كأوامر إلهية[6]».

من الممكن إذن صياغة عقيدة/نظرية فلسفية بحتة للدين. هذا هو المعنى الدقيق لـ“لدين في حدود مجرد العقل” لسنة 1793. كانت نيته هو إظهار أن العقل يمكن أن ينمي من تلقاء نفسه عقيدة للدين التي يجب تمييزها عن عقيدة الدين الموحى بها، حيث لن يشكك كانط علانية في الشرعية، ولكنه يشير أن لها عيبًا يتمثل في كونها تاريخية، وبالتالي طارئة، وفي كونها مخصصة لعلماء الكتاب المقدس فقط. يمكن للعقيدة الفلسفية للدين أن ترفع، من جانبها، الادعاء بالعالمية، لأنها قد تندرج في قلب كل واحد وتستند في ذلك إلى العقل الأخلاقي الوحيد. هذا الأخير كافٍ من حيث المبدأ في حد ذاته، لكن يكمل الدين ذلك، لا بل على دعم قيِّمٍ، لكن لا يمكن فهم ذلك إلا من المراحل المبكرة الخاصة لكانط.

يفرض علينا العقل التصرف فقط وفقًا للقانون الأخلاقي. فالمهمة شاقة لتقدير الحب الذاتي لدى الإنسان الذي يغريه دائما للابتعاد عنه في بعض الأحيان. وهذا قد يضع الحب الذاتي فوق القانون الأخلاقي الذي يرقى إلى خرق القانون الأخلاقي. يتوافق هذا الخرق مع ما يسميه كانط «الشر الراديكالي» للروح البشرية. حتى لو كان راديكاليًا لأنه متجذر في اتجاه ما، ويمكن للإنسان أن يسعى جاهداً لمقاومته من خلال تطوير تنظيمه الأصلي للخير الذي يدعو إليه القانون الأخلاقي. لهذا السبب، يقول كانط، يمكن الاعتراف بأن نموذجا صالحا قد تم اقتراحه على الجنس البشري لمنحه القوة والتشجيع في تحوله للخير. كان هذا النموذج، الذي يتوافق مع المسيح، بالنسبة لكانط إنسانية مقبولة لدى الله، أي أخلاقية. كان المسيح هو ذلك النموذج، بالنسبة لكانط، للغرض الأخلاقي في كل نقائه. أصر كانط قليلاً على حقيقة أن هذا النموذج تم اقتراحه من قبل ديانة تاريخية معينة، لأن هذا ليس موضوعه، وأكثر من ذلك على فكرة أن هناك المثل الأعلى لتحقيقه: على الرغم من الخرق لقلبه، يمكن للإنسان أن يرجو رضى الله. لكنه لا يمكن أن يوفق إلى ذلك إلا من خلال تصرفه الأخلاقي.

لهذا السبب ميز كانط بين نوعين من الديانات: الدين التعبدي الذي يبحث عن الحسنات والدين الأخلاقي الوحيد القائم فقط على السلوك الجيد، وهو الدين الوحيد الذي يرضي الله. يحكم كانط على أن جميع الأعمال التعبدية لا طائلة منها لأنها قد تقترح «توجيه صالحهم للسلطة الخفية التي تحكم مصير الناس» (Religion, 276). لكن هذا مجرد وهم: «كل ما يعتقده الإنسان أنه يستطيع القيام به، باستثناء السلوك الجيد، من أجل جعل نفسه مقبولًا لله هو مجرد وهم ديني وعبادة زائفة لله» (269). ولن يكون ذلك إلا من خلال تصرفنا الأخلاقي حيث يمكننا أن نترجى أن نجعل أنفسنا جديرين بالسعادة، وهو ما يمكن أن يستغني الله وحده عنها.

-

الأجيال القادمة – ليس الدين لدى كانط هو المُؤَلَّف الأكثر ثورية أو الأقل تقشفًا في متن فلسفة الدين ، ولكن الأجيال اللاحقة من اللحظة الكانطية كانت هائلة بالنسبة لهذه المادة.

1/ كان كانط أول من صنع حقبة بتدميره الميتافيزيقا. مما لا شك فيه أنه كان يسعى إلى ادعائه بالمعرفة الفومحسوسة، لكن الخليط وضع الدين نفسه في موقف دفاعي: هل يمكن الحفاظ على ذلك في وجه العلم؟ لذلك فتح كانط، سواء أراد ذلك أم لا، الباب للعصر الوضعي الذي تم فيه التشكيك في كل ما يعود إلى الميتافيزيقيا أو الدين باعتباره خرافة، باسم العلم؛

2/حتى إذا لم يتم الاستيلاء، بشكل صارم جدا، على البدايات الأولى للأخلاق الكانطية كما كانت، فقد ازدهر إصرار كانط على استقلالية العقل الأخلاقي بطريقته الخاصة. فَهِمَ كانط الدين كنتيجة أو تكملة للأخلاق. لذلك، اعتمدت الأخلاق التي دافع عنها على فكرة الاستقلالية. إذا تم التفكير في الأمر حتى النهاية، فإن أخلاقية الاستقلالية يمكنها بل ينبغي أن تتجاوز الدين. تصبح إذن الأخلاق بدون دين ممكنة. إذا كان العقل الإنساني هو المسؤول الوحيد عن التصرف الأخلاقي، يمكن للإنسان أن يكون غاية في حد ذاته. «الأنسية» التي نجمت عنه سوف تميل أكثر فأكثر إلى استبدال الدين في المجتمعات المسماة الحديثة أو العلمانية؛

3/كان تخفيض القيمة الكانطية للعبادة والتجربة الدينيتين على هذا النحو (التي ربطها كانط بشكل الإشراقية[7])، باسم الدين الأخلاقي القائم على مجرد حسن التصرف، تنخرط قطعا في النزعة الخاصة للأنوار. لكن كان من الصعب جدا أن يؤدي دلك إلى بعض إعادة تأهيل معين للتجربة الدينية على هذا النحو. وهذا ستكون واحدة من إسهامات شلايرماخر.

III-الحدس اللامتناهي عند شلايرماخر

لقد أدت الحداثة عن طيب خاطر إلى تقليص الدين إلى شكل ضعيف من المعرفة أو إلى ملحق للأخلاق. فما ضاع هنا هو استقلالية الدين. ومن أجل الحفاظ عليه، عكف ف. شلايرماخر (1768-1834)، وبعد سنوات قليلة فقط من كتابة كانط عن الدين وعلى مفترق طرق الرومانسية والمثالية الألمانية، على جوهر الدين. أعلن العنوان الفرعي لخطاباته حول الدين (1799) أنه يتوجه إلى «الأشخاص المتعلمين بين أولئك الذين يحتقرونه». إذا احتقرناه، فهذا لأننا نسيء فهم جوهره عن طريق الخلط، عبر الافتقار للثقافة، مع ذلك الذي لم يحدث. ارتاب شلايرماخر بشكل خاص من الاختصار (الكانطي) للدين إلى الأخلاق، والذي اعتبرها ضارة لكليهما: بالنسبة للأخلاق، لأنها إذا قدمناها على أنها بحاجة إلى الدعم، فإننا نظهر أننا لا نملك إلا القليل من الإيمان في استقلاليتها وفي التقدم الأخلاقي للإنسانية، ولكن أيضًا بالنسبة للدين، لأننا نمر بجانب من حالة الروح التي هي محددة لذلك. لهذا فالدين لا يعود إلى المعرفة أو التصرف، بل إلى الشعور (Gefühl) أو الحدس. إذا أرادت الميتافيزيقيا شرح الكون والأخلاق لإتمامه، فإن الدين يسعى إلى “حدسية” للكون. يتوافق المصطلح الألماني لهذا الحدس مع الرأي (Anschauung) بلحظة انفعالية، ولكن أيضًا بالإعجاب، ويفترض أن موضوع الحدس يفعل فينا. إن الاستيلاء على حدس الكون هو اكتشاف أن كل ما هو مستقل وشخصي هو بالتحديد ليس الجزء المحدود من الكل أو اللانهائي: «إن عرض الحقائق التي حدثت في هذا العالم كأعمال الله، هي تعبير عن علاقتها مع ما لاتناهي الكل وهذا الدين» (De la religion, 31). لا يشكل الدين في حد ذاته سوى جزء فقط من الكل، لأن هناك العديد من الأشكال المختلفة ولكن وَرِعَة لاعتبار الأشياء من وجهة نظر دينية، أي كجعلها جزء من كل أكثر شمولية. هناك بيان مدهش من أحد الثيولوجيين البروتستانت، ولكنه ربط الدين بأعلى أشكال التسامح (الرابط الذي لم يتم دائمًا، وهذا أقل ما يمكن قوله). لا يمكن أن يقتصر على نظام ما، فالدين المؤَسس على شعور لا يوصف، ينفتح على أشكال الحدس اللانهائي: «رأيتم ما هذا التواضع الجميل، ما التسامح اللطيف والمرحب النابع من مفهوم الدين». قاد هذا التسامح شلايرماخر إلى نسبية كل العقائد والجوانب القانونية للأديان الخاصة، بما في ذلك مفاهيم الله والوحي ذاته: «من الذي يسميه الوحي؟ كل الحدس الأصلي والجديد للكون واحد، والجميع في وضع أفضل من أي شخص آخر لمعرفة ما هو الأصلي والجديد بالنسبة له» (34,65). ما يهم في الدين ليس مواضيعه الخاصة، ولكن شدة الشعور والقصد منه حيث يكون أصم. في كتابه المعتقدات المسيحية عام 1821 (الفقرة 4) يقول شلايرماخر إن الدين يعتمد على الشعور بالخضوع الكلي: «ما هو مشترك بين أكثر أشكال التقوى تنوعًا، وما يميزها عن جميع المشاعر الأخرى، بمعنى آخر، يقوم جوهر التقوى الثابت في هذا على أننا ندرك أنفسنا وكأننا بمثابة تابعين تمامًا، أو يعني الشيء نفسه، أننا ندرك أنفسنا بالنسبة إلى الله».

لا يمكن التقليل من أهمية لحظة شلايرماخر في فلسفة الدين . تتمثل أهميته في أنه أعاد اكتشاف الاستقلال الديني وبعد ذلك، أشاد بالتنوع الاستثنائي والحدس الذي سيفيد التاريخ المقارن للأديان. لا شك أنه فعل ذلك على حساب الذاتانية الجذرية[8] التي شجبها مجموعة من المفكرين مثل هيجل وكارل بارث على أساس أنها ستؤدي إلى تقليص الدين إلى مجرد قضية بسيطة للشعور، لكنه سمح بذلك لورثته مثل رودولف أوطو (المقدس،1917،Le Sacré) وبشكل غير مباشر وليام جيمس (الاختلافات في التجربة الدينية، 1902 the Varieties of Religious Experience)، للحديث عن التجربة الدينية بتلك الصفة التي تعتبر بالتالي أساسية أكثر من أغراضها، وكلها خاضعة لسياقاتها التاريخية وبالتالي النسبوية.

IV-المنهجية الفلسفية للدين لدى شيلينغ وهيغل

اعتبر كل من فيتشه، الذي استوحى من كانط من أجل تقديم نقد لكل الوحي (1792) وشيلينغ(1775- 1854) وهيغل(1770-1831)1770-1831)من المفكرين المنهجيين الكبار للمثالية الألمانية. من المستحيل أن يمنح لهم الإنصاف الكامل هنا لأنه ليس من الخطأ القول بأنهم كانوا من الأوائل، بعد كانط، من طوروا تحت هذا الاسم فلسفات حقيقية للدين. قدم هيجل الناضج دروسا عظيمة في “فلسفة الدين” في برلين (نُشرت بعد وفاته)، كما أعطى شيلينغ، من جانبه، دروسًا في “فلسفة الوحي” و”فلسفة الميثولوجيا”. لكن الموضوع اجتاز كل أفكارهم. لكن مع صديقهم هولديرمين Hölderlin، درسوا الثيولوجيا على طول تسعينيات القرن الثامن عشر عبر محاضرات في جامعة بتوبنغن[9]، المُلْتهبة حينئذٍ بثورتين في اللحظة ذاتها، الكانطية والفرنسية. آنذاك، قاموا بتأليف “مقطع من النسق” حيث دعوا في أمنيتهم إلى “دين محسوس” وإلى “أسطورة العقل”. ذلك أن العقل والأخلاق والدين الكانطي ظلوا في نظرهم أكثر تجريدا: لقد كان من الضروري أن يتجسد ذلك في ثقافة شعب بأكمله وفي التاريخ نفسه، ثم في فترة الهيجان. كان مثلهم الأعلى ديانة إنسانية عالمية، ولكن تلك التي تَكْتمل في العالم الحقيقي. لذلك سعى نسقهم الكلي إلى التفكير في روح تتجسد في الواقع والحقيقة التي تخترق الروح. نحن نفهم أن الدين قد مارس عليهم قوة جذب قوية، حتى أنه كان هذا هو أصل حصيلتهم النظرية: كان قصدهم في الواقع التفكير في المطلق (لا شيء أقل) وإظهار أن ذلك كان فعالاً. لقد لعب نموذج التجسد دورًا رئيسًا هنا لأنه علَّم أن الله نفسه قد اختار التجسيد في الطبيعة والتاريخ. وبالتالي، يمكن اعتبار أن هذا التاريخ هو الوحي المطلق (“ربوبية العقل”، كما يقول هيجل)، بالمعنى المزدوج لحالة المضاف إليه: هو الذي كشف عن المطلق، لكنه أيضًا في ذلك المطلق أوحى عن نفسه. لا يبرهن العقل على أحادية مطلقته إلا من خلال تأثير وتحديد الحقيقة كلها. يمكن اعتبار الدين الذي يحتفل بهذه الروحانية الحقيقية بأنه «حياة قليلة الخبرة».

إذا كان لدى هيجل فكرة عالية عن الدين، فذلك لأنه يخال، في ضرورة مصطلحه جدًا، أنه الوعي الذاتي بالعقل المطلق، بالمعنى المزدوج، مرة أخرى، للمضاف إليه: إذا كان ذلك من خلاله يمكن للإنسان الذي أصبح واعياً بالروح التي أنعشته، أن ينهض إلى ما لا نهاية وأن يعطي تنبيهاً لخصوصيته، فعبر الديانات المحددة، يكون الروح نفسه أصبح واعيا بذاتيته. حينئذٍ تُفهم الديانات على أنها مراحل أو محطات للروح الذي أصبح مدركاً لذاتيته. وهكذا، بالنسبة لهيجل، فإنها لم تولد بشكل حادث (طارئ)، فهي «محددة من خلال طبيعة العقل نفسه الذي شق طريقه إلى العالم ليضمن الوعي الذاتي» (Hegel, 55). كان المرور ضروري، لأن هذا التاريخ هو الذي أنتج مفهوم الدين (وبالتالي قاد العقل إلى ذاته) الذي جسدت المسيحية أوجه وحيه.

إذا كان الدين يعد بهذه الطريقة “المعرفة المطلقة” للفيلسوف، فإن هيجل يحكم على أن الفلسفة أعلى من الدين لأن هذا الأخير يظل أسيرًا للتمثلات المعقولة بلا شك لا غنى عنها للإنسان، لكنها غير كافية في الحالة الأخيرة للتفكير في فكرة المطلق، لأن هذا التفكير لا يمكن أن ينتشر بالكامل إلا في عنصر المفهوم. في فلسفته الأخيرة، ينتقد شيلينغ، من جهته، هذه الفلسفة للمفهوم التي لا تزال في نظره “سلبية”: لن تخرج الفلسفة هنا عن عنصر المفهوم وتفكر في المطلق بطريقة إيجابية، وهذا يعني أنه يتَثَبَّت. لهذا السبب يجب استخدام بالمناوبة الفلسفة السلبية أو بلا قيد المفاهيمية من خلال فكر ينفتح على تجليات المطلق من تلقاء نفسه، كما هو موضح في الوحي والميثولوجيا.

V.- نقاد الدين بعد هيجل

هذه الحصيلة النظـــــــرية التــــي كانت جريــــــئة للغاية بعد الرقابة الكانطية للميتافيزيقا، أثارت رد فعل فوري مضاد الذي كان أحيانًا دينيًا، وأحيانًا لادينياً. يعكس رد الفعل الديني للمفكر الدنماركي سورين كيركيغارد النقد الأخير الذي وجهه شيلينغ إلى هيجل، وهو البقاء في عنصر المفهوم والشمولية المجردة، لكنه أعطاها أهمية جديدة: سيغض النظر مثل هذا النظام عن القرار الديني الذي تراجعت فيه الحياة. في الأولوية الهيجلية للجملة[10] والمفهوم، ولكن أيضًا للفلسفة، عارض كيركيغارد الوجود الفردي وقلقه والقرار الذي يتوجب عليه. لم يحدث هذا التطرف في إشكالية الوجود حتى القرن العشرين، مع بارث وروزنزويج Rosenzweig وياسبرز وهايدجر وليفيناس، وسيؤدي لدى كل هؤلاء المفكرين إلى تجديد مهم لـ فلسفة الدين .

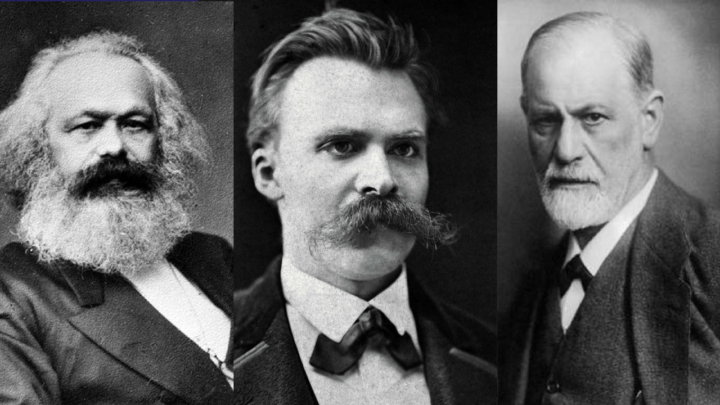

كان رد الفعل الفلسفي الوحيد الذي أحدث أكبر قدر من الضجيج بعد هيجل إلى حد كبير هو اللاديني (في حين بقيت قوية بما فيه الكفاية المسيحي). استخدم هذا الرد الفعلي للمقولة الهيجلية للغاية لفضح الاستلاب الذي سيمثله الدين بالنسبة للوعي الإنساني. فالرد الفعلي الأكثر شهرة هو عمل ماركس الذي رأى في الدين «أفيون الشعب»: وُلِدت الأيديولوجية من البؤس الاجتماعي التي سعت إلى المواساة، ولكن ستنتعش من الانعكاس، ذلك ما ندد به فيورباخ عندما قال إن الإنسان يحمل إلى الإلهي الخصائص الإنسانية التي ينبغي أن تتملك مرة ثانية وهذا ما سيهاجمه نيتشه مرة أخرى عندما أعلن، ودون ألم، موت الله (Gai savoir, 125). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ماركس أدرك وظيفة نقدية إيجابية للدين عندما تحدث عن وجهه المزدوج: «كان البؤس الديني على حد سواء تعبير عن البؤس الواقعي واحتجاجا ضد البؤس الواقعي». لذلك يحتوي الدين على إمكانية طوباوية، وذلك باستحضار عالم أفضل للمستقبل، تعِدُ الماركسية بتحويلها إلى واقع: «الدين هو زفرة المخلوق المعذب، روح العالم بلا قلب وكذلك إنه روح (!) المواقف المجردة من الروح. إنه أفيون الشعب[11]».

يُشدَّدُ قليلا على أن فكرة الأفيون كانت إيجابية للغاية في سياق القرن التاسع عشر. الأفيون هو دواء أنيق، محجوز للمتأنقين والفئات الثرية، مما يوفر رضا حقيقيًا. لم يقل ماركس عن الدين أنه الكحول/ الخمر أو جعة (بيرة) للشعب… لذلك فإن الدين يجسد شيئًا من الصفاء والبراعة والروحي في عالم بلا روح. لكن سعادته وهمية. لذلك، طالب ماركس بقمعه أو تغييره: «إن إلغاء الدين باعتباره سعادة وهمية للشعب هو مطلب لسعادته الحقيقية. إن المطالبة برفض الأوهام المتعلقة بحالته هو المطالبة برفض الوضعية التي هي في حاجة للوهم. كان نقد الدين إذن هو في جوهره نقد لوادٍ من الدموع الذي كان الدين هالة». إن الحديث عن هالة هو الاعتراف بأن الدين هو مصدر للنور والتعالي، ولكن هذا من شأنه أن يدفع الإنسان إلى توجيه نفسه نحو مصير آخر غير ذاته: «ليس الدين، كما خلص إلى ذلك ماركس، سوى الشمس الوهمية التي تتحرك حول الإنسان، طالما أنه لا يتحرك حول ذاته». هذا هو الأمل الجديد للماركسية. ولكن ينبغي هنا طرح سؤال صغير: كيف يمكن للإنسان أن يتحرك حول ذاته؟ وبصرف النظر عن سوء الفهم الذي ينطوي عليه ذلك، فبالإمكان أن نتساءل ما إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى شمس فوقه أو نجم/مصير لتوجيه ذاته. على أي حال، فهم ماركس أن هذه هي أعلى وظيفة للدين.

يشكل كل من فيورباخ وماركس ونيتشه ودون إغفال فرويد وإدانته للدين كشكل من أشكال العصبية الجماعية، أسياد الشك الذين لا يزال تأثيرهم على فلسفة الدين هائلاً. كان دافعهم ذا شقين:

أ) أن نقد الدين كشكل من أشكال الاستلاب تم إجراؤه أولاً باسم مثالي للاستقلالية المستمدة من الأنوار وكانط (لكن نلاحظ التهكم التالي: في حين أن هذه الاستقلالية مازالت، بالنسبة لكانط حليفة للخالق الإلهي، وستكون من ميراثه، وهذا ما سيحثنا على الاستغناء عنه).

ب) أنها مستوحاة بقوة من الوضعية المحيطة، والتي تم نقلها إلى المفهوم عن طريق كومت بتمييزه للحالات الدينية والميتافيزيقية والوضعية للإنسانية: بالنسبة له، يمكن للعلم أن يبدي رأيه في الواقع، ولكن أيضًا في الدين نفسه الذي يمكن التعامل معه كشكل من أشكال الطب الباطني/علم الأمراض. وبالتالي يمكن اعتبار الموت القادم للدين المعلن عنه كتحقق فلسفي. لا يمكن تبرير بقائه إلا اجتماعيًا أو نفسيًا. في الآونة الأخيرة، أراد متخصصون في العلوم المعرفية رؤية في الشعور الديني تأثير جينة معينة أو وهم ناتج كيميائيًا عن طريق عقولنا[12].

ساهمت هذه الكوكبة الفلسفية، المستوحاة من المثل العليا للاستقلالية والعلوم الحديثة، لبعض الوقت في كسوف معين للدين باعتباره موضوع رئيس للفلسفة. بعد تفكيك ديانة فيورباخ وماركس ونيتشه وفرويد، لم تتوقف الفلسفة إلى حد ما عن الاهتمام كثيرا، أو بطريقة تأسيسية، بشأن الدين الذي أصبح غير مرتاد: قادت الوضعية إلى احتكار الابستمولوجيا أو نظرية العلوم (حيث لا يمكن للدين أن يظهر إلا كمثال سلبي للاعلم أو الخرافة)؛ في نفس العقل، اهتمت الفلسفة التحليلية، المهيمنة في العالم الأنجلوسكسوني، بإمكانية التحقق من صحة الملفوظات ولا تملك إلا القليل من العمل على الملفوظات الدينية أو حتى على موضوع الدين؛ وغالبًا ما تطورت الأخلاق (الفردية والاجتماعية والسياسية) وفقًا لللازمة الكانطية للاستقلالية حيث كان الدين غائبًا أو مجرد ملحق، كما اشتهرت الفينومولوجيا (هوسرل، هايدجر) باعتبارها عودة إلى الظواهر كما حدثت، وإذا كان الدين بالإمكان اعتباره كظاهرة، فإن موضوعاته وأشكال تعبيره مشكوك فيها ومعالجته بنسب قليلة من قبل علماء الفينومولوجيا العظماء للجيل الأول (مع استثناء محتمل لهايدجر الذي تحدث عنه فقط في دروس شبابه)؛ والوجودية، على الرغم من أنها قد طُرِحتْ من قبل مفكر ديني مثل كيركيغارد، إلا أنها ركزت الانتباه على التخلي الرباني عن الفرد ومنظوره في معظم الأحيان لاديني أو ملحد (سارت، كامو). ما زالت الوجودية المسيحية (مارسيل) هامشية، وكذلك الفلسفات الدينية الأكثر طائفية، وغالبًا مدهشة، ولكن إشعاعها كان محدوداً.

على الرغم من أن الهرمينوطيقا قد تغذت من التقليد اللاهوتي الغني (شلايرماخر كونه واحدا من أسياد هذا الفكر)، استفادت أكثر من التفكير في التجربة الحقيقية للفن والعلوم الإنسانية (غادمير) والواضعة، في أفضل الحالات، الدين «على حدود الفلسفة»(ريكور). إن التفكيك بالمعنى الواسع (دريدا وفوكو ودولوز) الذي ينتمي في حد ذاته إلى السلالة المشكوك فيها لماركس و فرويد، يظهر في المقام الأول كتدمير للميتافيزيقا وتبدو قليلة الحساسية لأي شكل من أشكال التدين على الأقل حتى آخر أعمال دريدا. وقد تأثر هؤلاء بليڨيناس الذي استند إلى الدين اليهودي، لكنه فعل ذلك لينتقد التقاليد الفلسفية الغربية والأولوية التي اعترف بها في موضوعات المعرفة والوجود. عارض ليڨيناس أولوية الأخلاق والاستفهام الذي ظهر فجأة بوجه الآخر. لذلك فإن الدين الذي تم إعادة تأهيله هنا هو أقل من الأخلاق، لكن ساعد إبراز الجذور الدينية للأخلاق، المنسي منذ كانط وهيغل، على خلق مناخ مُتفتح أكثر على موضوع الديني. ومنذ ذلك الحين، لم يعد الدين موضوعًا محظورًا تمامًا في الفلسفة (جيرارد وماريون وبراغ وتايلور وفاتيمو وهابرماس). هنا، ربما كان التأثير الأكثر أهمية قد جاء من مارتن هايدغر (1889-1976).

VI– هايدجر وإمكانية المقدس

بدا سؤال الدين في البداية سريا إلى حد ما في عمل هايدجر. إذا تلقى تكويناً كاثوليكيًا صارمًا الذي قاده أولاً إلى الثيولوجيا والفكر التوموي، سرعان ما نأى بنفسه عن «النظام الكاثوليكي»، معتبرا أن إلهه لم يكن سوى مبدأ ميتافيزيقيا خادما لليقين ولترسيخ دعمه (وهذا ما ارتأى تجديفه من دروسه الأولى حول أوغسطين). مع باسكال، يُخْبر هايدجر دائمًا بإله للفلاسفة الذي لا يستطيع أن يجثو أو يصلي له. وقد تأثر هايدغر بالمفكرين الإيقونيين مثل لوثر وكيركيغارد اللذين شككا في هذه البنيات الفلسفية باسم الانشغال الراديكالي للقلب الإنساني (الذي تحدث عنه أوغسطين جيدًا، ولكن أعاد هايدجر تغطيته من جديد وذلك بالخضوع لنظام ميتافيزيقي). ومع ذلك قرأ هايدجر أيضًا رودولف أوتو الذي تحدث بسخاء عن الخاصية غير المتوقعة والمذهلة لـ”لمقدس” أو “المشرق” (المفهوم على أنه تجربة غير عقلانية لـ”الآخر” الذي أقلقنا) في أعماله الشهيرة لعام 1917 حول المقدّس. لكن، تساءل هايدغر أساسيا، هل ما زالت هذه التجربة للمقدس ممكنة؟

رأى هايدجر بوضوح أنه لا يمكن طرح هذا السؤال إلا إذا تم تناول أصل/جذر «مسألة الوجود». إذا كان هذا السؤال حاسمًا للغاية، فذلك لأننا نعيش في عصر وفي تقليد مهيمن عليه عبر عقل وجوده الذي يجعل أي مظهر من مظاهر المقدس أمرًا لا يمكن تصوره أو احتماله. هذا التقليد لخصه هايدجر، بإيجاز، تحت مصطلح «الميتافيزيقيا». نعلم أن الميتافيزيقيا منذ أفلاطون تسعى لشرح الوجود انطلاقا من مبادئه الأولى. إلا أن هايدجر رأى أن هذه الميتافيزيقي حركتها الرغبة في الهيمنة، لأنها ستتوقف على مفهوم الوجود الذي اختصرته إلى ما يمكن اجتذابه من خلال نظرة: يتعين الوجود إذن عبر إمكانية رؤيته، وبالتالي مبدئيا، حسب النظرة الإنسانية. ما جعله هايدغر ملموسًا هنا هو المفهوم الاسماني للوجود الذي نحن جزء منه، مما جعل النظام ذي الأولوية التي يقرها العلم بما يمكن ملاحظته مباشرة. إذا كانت هذه الاسمانية قد جعلت التطور ممكنا وملحوظا على الإطلاق للعلم الحديث، فلم يجهل هايدجر أنه ترك سؤال المعنى كاملا: ما معنى وجودنا والكون، إذا كان العالم يمكن إيجازه في مجموعة من الجماهير المتحركة الخاضعة للقوانين الوحيدة للميكانيكا؟ في مثل هذا البنية، من البديهي أن الدين هو في حد ذاته مجرد بنية ثانية للروح التي لا يمكن اعتبارها إلا خيالًا يبقى بعض الأفراد مرتبطين به بسبب أصولهم أو قلقهم. فالإيمان هنا هو موقف ذاتي، إذن، فهو إشكالية. ولكن هذا ينطبق أيضًا على جميع القناعات الأساسية التي تم الحديث عنها مؤخرًا، وذلك باقتباس لفظة من الاقتصاد للقرن التاسع عشر، بلغة «القيم». دعونا نسمع: تستحقها، أي أنها مربحة بالنسبة لهذا الموضوع. لكن هذه القيمة لم تعد تشير إلى أي شيء جوهري أو أعلى. هذه واحدة من تداعيات الإمبراطورية الاسمانية.

لم يكن هايدغر خاطئا في الاعتقاد بأن مسألة العدمية تجد أصلها هنا: إذا كانت كل القيم تعتمد فقط على الموضوع الذي يحدد ما هو، أي نجم، أو أي إجراء، ما زال بإمكانه توجيهه؟ يبدو أن هذا الإجراء يعتمد فقط على حسن نية الموضوع الذي يؤكد بالتالي قوته الكاملة، ولكن في الوقت نفسه عجزه الأصيل: من هو الذي يحدد ما الذي يجب أن يعطي معنى نهائيًا لحياته؟ عظمة هايدجر هي أن تدرك هذا الإحراج للعدمية، الناتجة عن الاسمانية. لذلك، في نظره، لا يمكن أن يأتي الخلاص إلا من خلال فكر جديد للوجود.

لهذا السبب أكد، في رسالته عن الإنسانية، أن سؤال الوجود مقدم سلفًا على سؤال المقدس والإلهي[13]. وهو أقل منه في فرض شروط، “المشركين”، على ظهور الإلهي، كما فكر فيه جون لوك ماريون في نقاشه الرائع مع هايدجر[14]، بدلاً من إدراك أن مسألة الإلهي “خارج المكان” في منظور الاسمانية. بالنسبة لهايدجر، فإن هذه الاسمانية المساوية لنسيان الوجود، لأن ما ينسى هو أن تصوره الفيزيائي للواقع هو واحد فقط من تجليات الوجود التي اكتسب الاحتكار في تقليدنا. وحده تفكير آخر في الوجود يمكن أن ينقذنا، وعليه يتوفق سؤال المقدس أو المعنى أو الإلهي. لكن لا يدعي هايدجر أنه وضع هذا المفهوم بنفسه. المجيئي بطريقته الخاصة، يأمل فقط رصد التفكير في مصيره المحتمل. وهكذا كرس فلسفته الأخيرة لإعداد فكر باختصار لتخليصه من عادته الاسمانية. فتفكيره في الوجود باعتباره حدثًا (Ereignis) أو طفرة “بلا عقل”، كالإصغاء إلى هولديرلين الذي وضع غياب الآلهة في القصيدة، ليس لديه مشكلة أخرى سوى استكشاف هذا المكان المستبعد، ولكن كل ما كان ذلك ضروريا، كان هناك مصير جديد للوجود، وبالتالي للإلهي.

إن الحد الأقصى لتحليل هايدجر الذي يعتبر تشخيصه ذات بصيرة، هو أنه لا يزال يأمل فقط في التجلي العمودي للمقدس، وبالتالي التخلص من أي قدرة للعقل الإنساني على التفكير في الإلهي، وهي القدرة التي تحملته مع ذلك فلسفة الدين كلها (وهذا يفترض مسبقا، ويرفض عن طيب خاطر، أن هايدغر عند انتقاد مفهوم ما فإنه يرى أنه غير لائق للإلهي). وهكذا، لم يهتم هايدجر إلا بفكر الوجود الذي سبق ظهور الاسمانية، وهي الأفلاطونية. وبما أن أفلاطون فهم الوجود من ثبات/تماسك الفكرة، اعتقد هايدجر أنه استوعبها من منظور النظرة الإنسانية وحدها وينبغي أن يكون مثيلا للاسمانية. ومع ذلك، لم ير هايدجر سوى القليل جدا أن المفهوم الأفلاطوني للوجود، كتجلٍّ للجوهري، يمثل توازناً لمفهوم الاسمانية للوجود الذي سينتصر قريبًا. لأن ما هو موجود أولاً بالنسبة لأفلاطون، هذا ليس هو الذي أمامي، الكائن المربّع الذي يمكن لعقلي التقاطه. يرى أفلاطون دائمًا أنها حقيقة ثانية بالنسبة إلى الدليل الأول للفكرة. بالفعل، يبدو أن الفكرة مفهومة على أنها شيء يمكن “رؤيته” (النوع الذي يعني الرؤية و المعرفة، مثل نظيره اللاتيني يشير إلى مذهلة). ولكن إذا كان هذا النوع هو النظر إليه، فإنه لا يُظهر نفسه أبدا، بما أنه لم يكن أبدا على نحو لحم وعظمة. يمكن لهذا النوع أن يتعرف دائمًا على نفسه فقط من خلال مظاهره المعقولة. من الواضح على وجه المحسوس حيث لا يمكن سوى حدسها. ليس الجوهر أو النوع هو الفكر الذي يتبادر إلى الذهن عندما نجد في العالم حالات من الجمال والخير والوئام والانتظام. فهو يعلمنا أن الوجود لا يقتصر على صدمة الجزيئات التي درست في الفيزياء الحديثة، حتى لو كان في بعض الأحيان يفعل ذلك من خلال شعور ديني كوني لا يخدعه: فذلك لأن هذه الكائنات تحكمها بشكل واضح ثوابت واستمراريات دقيقة لانهائية. بهذا، فإن العالم والاسمانية ذاتها يتركان لمعانا وتخمينا على مستوى آخر للوجود الذي يمكن وصفه بأنه متفوق، ويتناقض كثيرًا مع العالم المباشر الذي يسحر حواسنا أولاً. في سياق مثل هذا التفكير الجوهري، يصبح التجلي الإلهي قابلا للتفكير فيه مرة أخرى. لم يلح هيدغر على ذلك كثيرًا، لكن نبع الدين من تجربة الوجود التي تدرك في عالم الحياة تجليات الجوهر الإلهي. إن تجربته الأساسية هي تجربة عالم عاقل على الفور. بالنسبة لعصرنا، ربما تكون هذه هي أعظم فلسفة للدين وأغلى حكمة لها.

[1]– نيكولاس مالبرانشMalebranche Nicolasمن مواليد باريس في 6 أغسطس 1638 وتوفي في 13 أكتوبر 1715 هو فيلسوف وكاهن أخصائي في علم اللاهوت الفرنسي. حاول في أعماله تجميع فكر القديس أوغسطين وفكر رونيه ديكارت.

[2]– في الفلسفة، الجوهرية هي اسم لمفهوم الإنسان الذي يعارض الوجودية والاسمانية nominalisme تفترض الجوهرية الفلسفية أن الجوهر يسبق الوجود عكس الوجودية. والاسمانية هي عقيدة فلسفية ترى أن المفاهيم هي بنيات بشرية وأن الأسماء المتعلقة بها ليست سوى قواعد لغوية. ليست الكائنات حاملة جوهرية للمفاهيم التي تُدْرك بالعقل.

[3]– ڭييوم دوكام Guillaume d’Occam (ولد سنة 1285 وتوفي سنة 1347)، فهو “الطبيب الذي لا يقهر” و”المبادر الموقر”، فيلسوف إنجليزي ومنطقي ولاهوتي، وهو عضو في الرهبانية الفرنسيسكانية، ويعتبر الممثل الأبرز للمدرسية الاسمانية، والمنافس الرئيس للمدرستين الطومية thomiste والسكوتية scotiste. كان جان بوريدان Jean Buridan، الفيلسوف الفرنسي والطبيب المدرسي، محرضًا على الشك الديني في أوروبا. كان معروفا في الغرب بإعادة اكتشاف نظرية الزخم، حوالي عام 1340.

[4]– بيير داميان Pierre Damien، ولد حوالي 1007 في راڨينَّا بإيطاليا وتوفي 23 فبراير 1072 في ڨينيزيا، هو رهبان الناسك من القرن الحادي عشر الذي أصبح أسقفا ثم كردينالا. على الرغم من أنه لم يُقدّس رسميًا مطلقًا، فقد اعتبر قديسًا منذ وفاته.

[5]– Suprasensible

[6]– Kant, E, Critique de la raison pratique, in Œuvres philosophiques, t.II, 765.

[7]– الإشراقية illuminisme مذهب فلسفي يقول بظهور الأنوار العقلية وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجردها.

[8]– Subjectivisation radicale

[9]– توبنغن Tübingen مدينة ألمانية.

[10]– الجملة (totalité)إحدى المقولات الاثنتي عشرة عند كانط

[11]– Marx, K, Critique de la philosophie du droit de Hegel, Aubier, 1971, 53.

غالبًا ما تم نسيان أن الصيغة المعروفة لماركس قد قُدِّمت من قبل كانط، ولكن بمعنى مختلف قليلاً؛ أشار كانط ضمنيا إلى الراحة التي يمكن للكاهن أن يحضرها إلى ميت أحزن نفسه بتوبيخ أخلاقي بسبب الوجود الذي قاده. ثم وبخ كانط الكاهن بسبب رغبته في التهدئة، من خلال الأفيون، الضمير الأخلاقي للموتى (الأفيون للضمير والدين Opium fürs Gewissen, Religion, 155)، بدلاً من شحذها بتذكيرها بقساوة الامتحان الذي لا يمكن الهروب منه، حتى في ساعته الأخيرة. (هامش موجود في الكتاب قمت بترجمته)

[12]– Hamer. D, The God Gene. How Faith Is Hardwired into Our Genes (Doubleday, 2004). Pour des explications tout aussi naturalistes, voir les best-sellers de D. Dennett, Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon (Penguin, 2006), et R. Dawkins, The God Delusion (Bantam, 2006).

[13]– Heidegger, M, Lettre sur l’humanisme, Aubier, 1983, 134sq.

[14]– Marion, J-L, Dieu sans être, Fayard, 1982, p.62.