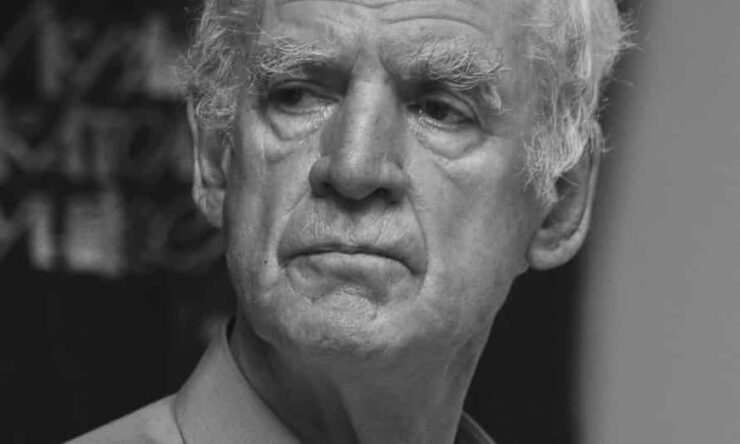

| الكاتب | تشارلز تايلور |

| ترجمة | وحيد الهنودي |

أحد النقودات التي تتوجه باستمرار للثقافة المعاصرة للأصالة هي أنها تشجّع على فهم شخصي حصري للتألق الذاتي، وأنها لا تعطي للمنظمات والجماعات التي ينتمي إليها الفرد سوى دلالة أداتية. في المستوى الاجتماعي الأكثر اتساعا هذا يتعارض مع كل التزام صارم تجاه المجتمعات. هذا ما يجعل المواطنة خاصة مع الواجبات التي تتضمنها ومقتضيات الإخلاص نحو المجتمع السياسي هامشية أكثر فأكثر[1]. وفي مستوى أشد حميميّة هذا يساعد على تصوّر للعلاقات الشخصيّة يطوّعها أكثر للتألق الذاتي. إن العلاقة تظل ثانوية مقارنة بالتحقق الذاتي لكل شريك. في هذا الأفق فإن هذه الروابط غير المشروطة جُعِلَت لتدوم حتى الموت إذا ما واصل حياته أحد الشركاء ولكن لا نستطيع أن نثبت قبليا أنها كان يجب أن تدوم.

هذه الفلسفة لقيت تشكلها الأكثر اكتمالا في كتاب شعبي أواسط السبعينات “لا تستطيعون أن تأخذوا كل شيء معكم عندما تسافرون منتصف الحياة. إنكم تترحلون لتنسوا ضغط المؤسسات ومشاريع الآخرين، لتنسوا التقييمات والتعويل على الخارج، إنكم تغادرون الأدوار وتصلون إلى الأنا، إذا كنت أستطيع أن أعطي هدية لأولئك الذين يتهيّؤون للسفر ستكون خيمة، خيمة مؤقتة. أنه كما لو أنك تُهدِي جذورا محمولة. كل واحد منا له فرصة ليولد من جديد، فريد من نوعه مع مستطاع متسع ليحب نفسه وليفتح ذراعيه للآخرين. إن لذة اكتشاف النفس ممكنة دوما، حتى وإن كان الأعزاء يلجون حياتنا ويخرجون منها فإن القدرة على الحب تدوم.”[2]

إن تحديد الأصالة هكذا يقيمها على الأنا ويستبعد كل علاقة حقيقية مع الآخر. هذا ما أبطل النقودات التي ذكرتها آنفا. هل بإمكاننا أن نُبْقِي هنا على خطاب عقلاني؟

قبل بدء المناقشة من المهم أن نلاحظ أن مثال الأصالة يتضمن بعض التصورات عن المجتمع وعلى كل حال عن الطريقة التي ينبغي للأفراد أن يعيشوها سويا. إن الأصالة هي أحد أشكال الفردانية الحديثة، وكل أشكال الفردانية تفترض نماذج للمجتمع في نفس الوقت الذي تشدد على حرية الفرد. فإننا وعندما نخلط الدلالتين المختلفتين لمفهوم الفردانية الذي ميزته سابقا نتناسى ذلك. إن فردانية التذرية والقطع لا تتضمن أي إيتيقا اجتماعية طبعا لكن الفردانية كمبدأ أو مثال اجتماعي يجب أن تقول لنا كيف يمكن للفرد أن يحيا مع الآخرين.

لذلك فإن كبار الفلاسفة الفردانيين يفترضون نماذج للمجتمع. لقد أمدّتنا فردانية لوك بنظرية حول المجتمع بوصفه عقدا وفلاسفة أحدث عهدا صاغوا نظرية السيادة الشعبية. ثمة نموذجين موثوقين بشدة للثقافة المعاصرة للتألق الذاتي، الأولى تقوم على مفهوم الحق الكوني: كل واحد يجب أن يتمتع بالحق والقدرة على أن يكون عين ذاته، وهذا ما تتضمنه النسبوية الناعمة كمبدأ اجتماعي، فلا يجوز لأي شخص أن ينقد قيم الغير. هذا يحرّض أولئك المغترّين بهذه الثقافة على الهرولة للإجراءات القضائية. إن الحد المنسوب للتألق الذاتي يوجد في واقع أن الآخرين يجب أن يتمتعوا بنفس الفرصة للتألق.[3]

ثانيا أن هذه الثقافة تضع الإصبع على العلاقات الخاصة، وبشكل خاص العلاقات العاطفية، تتصورها بوصفها الفضاء المتميّز للتألق، ولسبر النفس واكتشافها وهي من بين الأشكال الأشد أهمية للتألق الشخصي. طريقة النظر هذه تسند إلى نزعة علمانية في الثقافة المعاصرة والتي تضع مركز الثقل في الحياة الجيدة ليس في مستوى عال بل ما سأدعوه “الحياة العادية” بمعنى آخر العائلة والعمل والحب.[4] إنها تسلّم هنا بشيء آخر هام: هويتنا تقتضي اعتراف الآخرين.

لقد ذكرت في وقت سابق الطريقة التي بموجبها تتعدّل هويتنا بالحوار مع الآخرين، بالاتفاق أو النزاع باعترافهم بنا. بمعنى ما يمكننا أن نقول أن اكتشاف هذه القضية وصياغتها بشكلها الحديث يرتبط شديد الارتباط بتطور مثال الأصالة.

نستطيع أن نميّز تغيّرين جعلا الاتصال حتمية اقترانهما القلق الحديث حول الهوية والاعتراف لا مناص منه. الأول يتعلّق بانهيار الهرمية الاجتماعية والتي كانت بمثابة أس للشرف، إني أستعمل لفظ “الشرف” بالمعنى الذي كان له في “النظم القديمة” حيث ارتبط أساسا بالتفاوت. فلكي يتمتع البعض بالشرف وفقا لهذا المعنى ينبغي ألا يتمتّع به الآخرون. هذه هي الدلالة التي يستعملها مونتسكيو في وصفه للمونارشيات القديمة. إن الشرف أساسا قضيّة “تفضيل”[5] وهو الذي نستعمله عندما نتحدث عن تكريم شخص ما بمنحه جائزة عامة، مثلا وسام كندا. من البيّن أن هذا التكريم يفقد قيمته إن نحن قررنا منحه لجميع الكنديين.[6] إن هذا التصوّر حول الشرف يتعارض مع الفكرة الحديثة للكرامة التي نستعملها الآن بمعنى كوني ومساواتي عند حديثنا عن “الكرامة المتأصلة في الكائنات البشرية”، أو عن كرامة المواطن. إن هذا المفهوم للكرامة هو الوحيد المتلائم مع مجتمع ديمقراطي فلا مفر من أن يفقد المفهوم القديم للشرف سمعته. لكن هذا يدل أيضا أن الأشكال المساواتية للاعتراف ضرورية للثقافة الديمقراطية، لذلك فقد أُعْتُبِر من الضروري في بعض الديمقراطيات وفي الولايات المتحدة مثلا أن ندعو كل شخص بسيّد وسيدة وآنسة، في حين أن بعض الأشخاص فقط كنا قديما ندعوهم سيّدي وسيّدتي، وآخرون ندعوهم بأسمائهم فقط، بل وأحيانا بطريقة أكثر إذلالا ندعوهم بألقابهم. مؤخرا فقط ولأسباب مشابهة أقمنا سيّد وسيّدة وآنسة. إن الديمقراطية أقحمت سياسة للاعتراف المساواتي والذي أخذ أشكالا متنوعة مع الزمن وتعود اليوم للسطح للمطالبة بوضع متساو بين الثقافات وبين الجنسين.

بيد أن فهم الهوية كما تتجلّى من خلال مثال الأصالة تَغَيّر بالتشديد على أهمية الاعتراف، وذلك أيضا نتيجة لانهيار المجتمعات الهرميّة. ففي المجتمعات القديمة كان يتحدد ما يمكن أن ندعوه هوية الشخص على نحو ما بالمكانة التي يحتلّها في المجتمع وذلك بغض النظر عن النشاط أو الدور المناط بعهدته. إن مجيء المجتمع الديمقراطي لم يلغي هذه الحقيقة إذ مازال بمقدور الأشخاص أن يُعَرَّفوا بالدور الاجتماعي، غير أن مثال الأصالة نسف بشكل حاسم هذا التعريف الاجتماعي المشتق. إنه يُلْزِمُني، إن فُهَم مثلا كما تحدد مع هردر، باكتشاف طريقتي الخاصة في الكينونة. بهذا التعريف فإن ذلك لا يمكن أن يصدر عن المجتمع بل يجب أن يتم تصميمه من الداخل.

في نظام الأشياء هذا ليس ثمة تناسل مونولوجي كما أردت أن أبين سابقا. لا يمكنني أن أكتشف هويّتي منعزلا، إني أتفاوض بشأنها في حوار مع الآخر، في قسم في الخارج وفي قسم في الداخل. لذلك فإن تطوّر مثال الهويّة يعتمد على العلاقات الخارجية مع الآخرين.

أنا لا أدّعي أن هذه التبعية ظهرت في عصر الأصالة، إن شكلا من الارتباط كان دوما موجود. فالهوية المشتقة اجتماعيا كانت وبشكل طبيعي مرتبطة دوما بالمجتمع، ولكن الاعتراف لم يشكّل عندئذ مشكلا. لقد تأسس على الهوية المشتقة من المجتمع في نفس الوقت الذي كان يرتكز على مقولات اجتماعية والتي يكتسبها الجميع. إن المشكل المتعلّق بالهوية الشخصية الأصيلة التي تنبع من الداخل يكمن في كونها لا تفترض اعترافا قبليّا. إن الجِدَّة في المرحلة الحديثة ليست الحاجة للاعتراف بل إمكانية ألا تُلَبَّى تلك الحاجة. ولذلك فإنها تُعَرَّف الآن ولأوّل مرّة. قبل العصر الحديث لا نتحدث عن “هوية” وعن “اعتراف” وليس ذلك بموجب أن الناس لم يمتلكوا ما نسميه هوية بل لكونها لم تُطْرَح كمشكل وبالتالي لم تكن لتصبح موضوعا للنقاش.

ليس من المستغرب أن نجد وفي جزء أن هذه الأفكار الأساسية حول كرامة المواطن والاعتراف الكوني، وإن كان ذلك بعبارات أخرى فعند روسو الذي يعتبر منبع الخطاب الحديث حول الأصالة. إن روسو ناقد عنيف للشرف الهرمي وللـ”إمتيازات” ففي مقطع هام من كتاب مقالة حول التفاوت حدد اللحظة الحاسمة حيث يستسلم المجتمع للفساد والجور :” عندما يرغب الناس أن يصبحوا مميّزين.[7] وعلى خلاف ذلك في جمهورية حيث يمكن للجميع تقاسم نور الاهتمام العمومي بإنصاف يبصرون منبعا للشفاء.[8] غير أن هيغل هو من أعطى التحليل الأبعد غورا لمبحث الاعتراف.[9]

بشكل أو بآخر فإن أهمية الاعتراف مقبولة كونيا، إذ على الصعيد الخاص نحن جميعا على وعي بأن هويتنا يمكن أن تتشكّل أو تنحرف مع “الآخرين المهمين”، وعلى الصعيد الاجتماعي فإننا نستخدم سياسة ثابتة للاعتراف بالمساواة. إن تطور مثال الأصالة قد أحدث على الصعيدين تحويرا ويلعب الاعتراف دورا أساسيا في الثقافة التي ظهرت في كل مكان.

على المستوى الشخصي يمكننا أن نلاحظ إلى أي حد تحتاج هوية أصيلة لهذا الاعتراف الذي يوافق أو يرفض “الآخرين المهمين” وإلى أي حد هو غير محصّن. فليس مستغربا إذا أن تظهر العلاقات الشخصية كأنها الإمكان المحبّذ لاكتشاف الأنا أو لتأكيدها في ثقافة الأصالة. إن العلاقات العاطفية لا تعتمد فقط بسبب الإصرار الذي نضعه بعامّة حول اكتمال الحياة العادية بل هي أيضا أساسية لكونها بؤرة الهوية المدركة داخليّا.

على المستوى الاجتماعي فإن الأطروحة التي بمقتضاها تتشكل الهويات في حوار مفتوح ومستقلة تماما عن خطاب اجتماعي محدد سلفا، قد جعل سياسة الاعتراف المساواتي حاسمة وأشدّ إلحاحا، إنها ولحد كبير رفعت الرهانات، فالاعتراف المساواتي ليس فقط حقيقة المجتمع الديمقراطي السليم بل بالإمكان أن يُلْحِق ضررا جسيما بمن يرفضه. فبحسب طريقة النظر المنتشرة بكثرة في أيامنا هذه يمكن لإسقاط صورة تحقيرية أو مهينة للآخر أن تُشوّه أو أن تقمع بقدر ما يتم استبطانها، فليست فقط النسبوية المعاصرة بل كذلك العلاقات بين الأعراق والثقافات حول التعددية الثقافية تتضمن هذه المقدمة المنطقية. إن رفضا للاعتراف قد يشكّل نوعا من الاضطهاد. وبإمكاننا أن نسأل إن كان ذلك ليس مبالغا فيه، بيد أنه من الواضح أن إعادة تعريف الهوية ضمن سياسة الاعتراف المساواتي التي تتلاءم الآن مع مفهومها الخاص للأصالة، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالتنديد بالأحكام المسبقة للآخرين.

في ضوء هذا التطور لفكرة الاعتراف منذ قرنين يمكننا أن نفسّر لما تفضّل ثقافة الأصالة شكلين من الحياة:

- في المستوى الاجتماعي، إن المبدأ الأساسي للإنصاف يقتضي أن نسمح لكل واحد بفرص متساوية لتنمية هوية خاصة، هذا يعني – كما سنفهمه بوضوح من هنا فصاعدا – الاعتراف الكوني بالاختلاف، أيا يكن تلاؤمه مع الهوية، أتعلق الأمر بالجنس أو العرق أو الثقافة أو التوجه الجنسي.

- في المستوى الشخصي، إن العلاقة العاطفية تلعب دورا حاسما في تشكيل الهوية.

هكذا يمكننا أن نصوغ السؤال الذي استهل هذا الفصل: أسلوب حياة متمركز حول الأنا وهذا يتضمن علاقة محض أداتية مع أقاربنا هل يمكن تبريره بالنسبة لمثال الأصالة؟ قد نستطيع أن نسأل أنفسنا الآن هل أن أساليب العيش هذه تسمح بمثل هذا الانفصال؟

- على الصعيد الاجتماعي الجواب مؤكد بجلاء. يبدو أن الاعتراف بالاختلافات لا تقتضي أكثر من المسار القانوني وهي لا تتطلب تبعية مشطّة للدولة أو إلى بنية سياسية. إننا “نحتمل” ما دمنا نتعاطى مع الجميع على قدم المساواة، بل بإمكاننا أن نؤكد أن كل مجتمع سياسي قائم على معنى قوي للخير العام سيفضّل حياة بعض الأشخاص (هؤلاء الذين يلتحمون بالخير العام) أكثر من الآخرين (أولئك الباحثين عن أشكال أخرى للخير) وبذلك لا نعطي للجميع احتراما متساويا. هذا وكما رأينا يشكّل أساس الليبرالية المحايدة والتي لها اليوم أنصار كثر.

لكن هذا كله جد بسيط. فإذا ما استحضرنا الفصل السابق فإنه ينبغي أن يُطْلَب منا ما يتضمنه اعتراف حقيقي بالاختلافات. إنه يتضمن إعطاءنا قيمة متساوية لطرق حياة متنوعة فسياسة قائمة على الاعتراف بالهوية تقتضي نوعا من المساواة في التعامل. لكن ما الذي يؤسس لتساوي القيمة؟ لقد رأينا أنه وبمجرّد أن يختار الناس أشكالا مختلفة للكينونة فإن ذلك لا يجعلهم متساوين قسرا. والواقع أنهم وجدوا أنفسهم في خضم هذه الاختلافات في الجنس أو العرق أو الثقافة، أي مجرد الاختلاف لا يمكن بحد ذاته أن يؤسس لتساوي القيم.

إذا كان الرجال والنساء متساوون فذلك ليس لكونهم مختلفين بل لأنه يوجد ماوراء اختلافاتهم خصائص صالحة أكانت مشتركة أو مكمّلة، إنهم كائنات وُهِبَت عقلا قادرة على الحب وعلى التذكر والحوار. من أجل الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالاختلافات – بمعنى آخر على القيمة المتساوية للهويات المختلفة – يجب أن نشترك في أكثر من مجرد الاعتقاد في مبدأ المساواة. يجب أن يكون ثمة اتفاق أساسي حول القيم والتي بدونها سيكون المبدأ الصوري للمساواة خاويا أو مزوّرا. إننا نستطيع أن ننبس بالمساواة ولكن ذلك لا يعني إطلاقا أننا نتقاسم أشياء أخرى على الأقل. إن الاعتراف بالاختلافات كحرية الاختيار يقتضي أفق دلالة إضافة إلى أفق مشترك.

لا ينبغي أن نستخلص أنه ينبغي علينا أن ننتمي إلى نفس الجماعة السياسية وإلا فلن نعترف بالأجنبي. كما أن مبدأ المساواة غير كاف لإثبات أننا ينبغي أن نمسك بحزم المجتمع السياسي الذي نحيا فيه، يجب أكثر من هذا. بيد أنه ينبغي أن نستشف ما يجب شرحه: أهمية أن نطوّر قيما مشتركة ونحافظ عليها، ودور حياة سياسية نشيطة في ذلك. إن ما يقتضيه الاعتراف بالاختلاف يقودنا طبعا إلى أكثر من مجرد مسار قانوني.

- وأخيرا ماذا عن العلاقات الشخصيّة؟ هل ينبغي التعامل معها كأدوات للتألق الشخصي، وإذا مؤقتا وبشكل أساسي؟ الإجابة بوضوح: كلا، ما دامت مرتبطة بتشكيل هويتنا. إذا كانت علاقات شخصية متينة تؤدي إلى تشكيل كينونتنا – لا يمكن إذا أن تكون مؤقتة – حتى وإن كان يمكن أن تنقطع فلا يمكن أن تكون محض أداتية. إن هويتنا تتغير باستمرار غير أننا نشكّلها كما لو كانت لشخص عاش قسما من حياته ويستمر في الحياة. إني لا أتحدد كما لو كنت أنا منذ 1992 ولكني أحاول أن أعطي معنى لحياتي كما عشتها، وأقوم بإسقاطها على المستقبل بناء على ما كانت عليه. لا يمكنني أن أتصوّر العلاقات الشخصية التي تحددني أساسا ومسبقا كما لو كانت ظرفية ومتبادلة. إذا كان سبر أناي يأخذ هذا الشكل الظرفي فأنا لا أسبر هويتي بل طريقة في الاستمتاع.

في ضوء مثال الأصالة يبدو أن الرضا بعلاقات محض أداتية حُكْمٌ على أنفسنا بالفشل. تبدو فكرة أننا نستطيع أن نبحث عن تألقنا الخاص واهمة كما لو كنا نستطيع معرفة أنفسنا دون معرفة أفق آخر للدلالة من أجل مجرّد إمكانية اختياره.

هذا على كل حال ما يمكن أن نستخلصه من دراسة موجزة فلا يمكنني أن أدّعي أني وصلت إلى خلاصة مكينة، ولكن أتمنى على الأقل أن أكون قد وضّحت أن أهمية الحوار العقلاني أكبر مما نتصور، وبالتالي فإن هذا البحث عن منابع الهوية مفيد.

هوامش الفصل الخامس

*الفصل الخامس من كتاب (إيتيقا الأصالة) لتشارلز تايلور

- 1 تم توضيح هذه المسألة وبقوة في R. Bellah et al. Habits of the Heart.

- 2 GailSheehy, Passages : Predictable Cresis of Adult Life (New York: Bantam Book,1976) p364-513. (Italics in original)

- 3 R. Bellah et al. Note the connection between this kind of individualism and procedural justice in Habits. P 25-26.

- 4 تناولت مطوّلا هذه الانعطافة للثقافة الحديثة في Sources oh the Self خاصة الفصل XIII

- 5 Montesquieu, « La nature de l’honneur est de demander des préférences et des distinctions », De l’Esprit des Lois. L III chapter VII.

- 6 يعرض بييتر بيرغر تحليلا مشهودا لدلالة المرور من “الشرف” إلى “الكرامة” في Peter Berger : « On the Obsolescence of the Concept of Honour ; » in Stanley Hauerwas and Alasdair MacIntyre, eds, Revisions : Changing Perspectives in Moral Philosophy (Notre Dame : University of Notre Dame Press. 1983). P 172-181.

- 7 يصف روسو أولى التجمعات بقوله:” يبدأ كل فرد بالنظر إلى الآخرين والرغبة في أن يُرَى هو ذاته، والتقدير العمومي جائزة فالذي يغنّي أو يرقص أفضل و كذلك من يكون الأجمل والأقوى والأمهر والأكثر بلاغة يصبح أكثر اعتبارا وهذا ما شكّل الخطوة الأولى نحو التفاوت ونحو الرذيلة في نفس الوقت.”Discours sur l’origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les Hommes ‘Paris Ganier-Flammarion ;1971) p 210.

- 8 أنظر مثلا المقطع في “Considération sur le Gouvernement de Pologne ” الذي يصف المهرجان الشعبي القديم حيث يأخذ الجميع نصيبهم في Du contrat social (Paris : Garnier, 1962),

- أنظر أيضا مقطعا من “رسالة إلى دالمبار Lettres à D’Alembert sur les Spectacles, ibid p 224-225 حيث يتمثل المبدأ أساسا في أن لا يكون ثمة فصل بين الممثلين والجمهور، وأن الكل يجب أن يشاهده الكل. ” لكن ما هي موضوعات هذه المهرجانات؟ ما الذي يُعْرَض؟ لا شيء إن شئنا… أعطوا المشاهدين مكانهم في العرض، إجعلوهم هم أنفسهم الممثلين، دعوا كل واحد يُرَى ويُحَبُّ في الآخرين، في أن يكون الكل متّحد.”

- 9 See The Phenomenology of Sprit, chapter 4.