ڤيروس كغيره من الڤيروسات، مرّ ببعض دروب الطفرات، فأخذته يمينًا وشمالًا، حتّى قوي جأشه وانطلق يفتك ببني البشر كدأب نظرائه، واستطاع أن يتجاوز سدّ المناعة، وعاث في الأرض فسادًا لا يردعه رادع من دواء أو لقاح، فدبّ الذعر في الهلوع الجزوع، وأخذ يطرق أبواب “العلماء” بحثًا عن منقذ، فلم يجد في أيديهم إلّا بعض الأدوية التي قالوا له بأنّها الترياق الشافي المعافي، فاستقبلها كما هي دون سؤال، لأنّهم “العلماء” وهو الجاهل، ولا بدّ من رجوع الجاهل إلى العالم، فلم تفِده شيئًا، وعاد إليهم بقلب كسير وهو يخفي عتابًا ما بعده عتاب، فقالوا له بأنّ هنالك من أخطأ، وأنّ الترياق الشافي غير ما أعطوه، فأخذ الأمر بحسن نية، وصدّق بهم ثانيةً، ولم يطل به المقام حتّى أمضّه استمرار الداء وفقدان الدواء، وبدأت الشكوك تنتابه والأسئلة تلحّ عليه في كلّ وقت وحين: ألم يقل لك جارك بأنّه ما من ڤيروس وأنّ الأمر كلّه مؤامرة يقف خلفها الصقالبة (يمكنك أن تستبدل بالصقالبة أيّة كلمة أخرى ويبقى السؤال قائمًا)؟ ألم يقل لك ابن خالك أنّ شركات المنتجات الطبّية تضخّم من أمر الڤيروس حتّى تضخّم أرباحها؟ ألم يقل لك زوج خالتك أنّ أحد معارفه استطاع بخلطة خاصّة من الأعشاب أن يقهر كلّ ما يصيبه من أمراض وليس بينك وبين هذه الخلطة سوى اتّصال هاتفي وبعض النقود؟

وليس لهذه الأسئلة سوى جواب واحد، هو أنّك تثق بالمرجعية العلمية ومن ينتسبون إليها، فيجبهك سؤال لا يبقي ولا يذر: وهل العلم جدير بالثقة حقًّا؟

وهنا يتوارى الكورونا عن صدارة المشهد، ويسقط السائل في دوّامة تأخذه في أعماق الماضي وتلقيه أمام قدمي أرسطوطاليس، قبل نيّف وعشرين قرنًا، ليحكي له قصّة العلم من جديد، عساه يصدّقها بعد تكذيب، أو بعد تصديقٍ لا يستند إلى أسسٍ وطيدة.

مبتدأٌ تفرضه العربية

ثمّة مشكلة يواجهها من يترجم نصوص فلسفة العلم إلى اللغة العربية؛ فهنالك العلم بمعناه العام الذي يُعرف بأنّه المعرفة أو (نقيض الجهل)، والعلم بمعنًى خاصّ يتعلّق بالمعلومات والمنهجيات المتعلّقة بمجال بحثي بعينه (كالـ”علم” في علم النفس ترجمةً، أو الـ”لوجيا” في السيكولوجيا تعريبًا، وهو الذي كان العلماء العرب الأقدمون يدعونه بـ”الصناعة” أو “الفنّ”)، والعلم بمعنًى خاصّ آخر يتعلّق بمنهجية البحث في الظاهرات الطبيعية واستخلاص المبادئ الناظمة لعملها (كما هو الحال في مصطلح “العلم الطبيعي” عند ابن سينا). وسأعتمد المعنى الأخير بدءًا من هذا الموضع، فهو المقصود بكلمة “العلم” أينما وردت في ما يلي.

ومن الملاحَظ أنّ الكتاب الذي بين يديك، وإن كان يتناول موضوع فلسفة العلم ، قد تحاشى إيراد تعريف له، وذلك كي لا يُضطَر إلى اتّباع تيّار دون آخر من التيّارات التي كان لكلٍّ منها طرحه الخاصّ في ما يجب أن يُعتبَر علمًا وما يُنبَذ خلافه. إلّا إنّ هذه المقالة التقديمية تخاطب القرّاء غير المتخصّصين بالفلسفة في المقام الأوّل، وأنا منهم، ولذلك فسأقارب الموضوع من نهايته المتّصلة بهذه الشريحة دون غيرها.

إنّ كلمة العلم تستحضر، عند القارئ غير المتخصّص في زمن الكورونا، صورة عالمٍ منكبّ على مجهره في أحد المختبرات، وأمامه مجموعة من أنابيب الاختبار، وقد ارتدى زيًا للوقاية يغطّيه من رأسه حتّى أخمص قدميه، ثمّ تتحوّل الصورة بعد قليل إلى شخص أنيق تعلو وجهه علائم التعب، يقف ليدلي بأخباره السارّة حول توصّله إلى الترياق الشافي المعافي الذي يقضي على المرض بضربة واحدة. وثمّة شخص فعلي يكاد يقدّم التجسيد الفعلي لهذه الصورة على أرض الواقع، وهو (أنتوني فاوچي) مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) في الولايات المتّحدة الأمريكية.

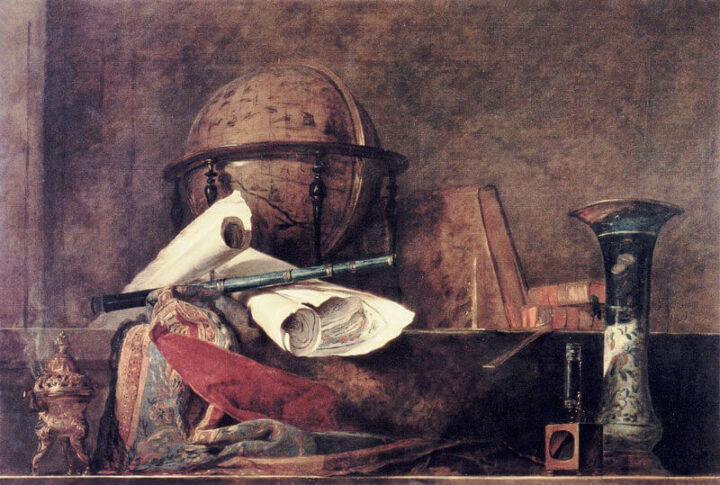

وهذه الصورة متغيّرة بتغيّر الزمان والمكان، فتارةً هي صورة رائد الفضاء، وتارةً أخرى هي صورة آينشتاين بشعره الأشعث وخلفه لوحٌ تناثرت عليه المعادلات المعقّدة، أو فرانكلين وهو يحصد الكهرباء من البرق، أو لافوازييه منكبًّا على أواني الاختبار الزجاجية، أو ابن النفيس محاطًا بأدواته الجراحية المرعبة، وصولًا إلى أوّل من سنّ سنّة العلم الطبيعي على ظهر الأرض: أرسطوطاليس وهو يجمع عيّنات من النبات والحيوان في مختبره البدائي، نائيًا بنفسه عن الصراعات الدموية التي لم تكن تنقطع حينذاك.

وعند أرسطوطاليس نجد الجذر الأوّل لكلمة العلم (في الإنگليزية: Science) التي جاءت من ترجمة بوئيتيوس اللاتينية لكتابه (البرهان)، وهي تفيد العلم القطعي، أي: الذي يفيد اليقين. وهذا هو ظنّ الشخص غير المتخصّص بما عليه العالِم، فما يتفوّه به يختلف عن قول غيره بأنّه يصيب كبد الحقيقة، ولا يخضع لميلٍ أو هوًى، ولا يتّبع هاديًا سوى ما تكشفه التجربة على أرض الواقع. وقد جاءت صورة العالم هذه بفضل ما مرّت به العلوم التطبيقية منذ انطلاق الثورة العلمية في القرن السادس عشر، فأثبتت للناس أنّها تقرن قولها بالفعل، فجاءت بالمضادّ الحيوي والمحرّك البخاري والطاقة الكهربائية وغيرها من المخترعات التي لمسها الناس بأيديهم، على خلاف ما اعتادوا سماعه من الجعجعة التي لا طحن لها من أفواه المشعوذين وغيرهم.

وانتهى القرن الحادي والعشرون والعلم يتربّع على عرش العقول والقلوب، ولا سيّما بعد إكمال قراءة الدنا البشري، وإرسال المسابر التي تمخر في أعماق الفضاء؛ وأصبح الناس لا يهابون الأزمات الطبيعية لأنّهم ينتظرون من العلم جوابًا سريعًا حاسمًا يضع الأمور في مواضعها، ويلبّي حاجاتهم على النحو الأكمل.

ثمّ جاء الكورونا…

ثمّ جاء ڤيروس الكورونا المستجدّ، ولم يجئ معه الجواب المنتظر، وسقط الإنسان فريسة الآراء التي أدلى بها “العلماء”، بدءًا من إنكار خطورة الڤيروس، مرورًا بالتهوين من احتمالات تحوّله إلى جائحة، وانتهاءً باقتراح مستويات متنوّعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية تفاوتت بحسب الأهواء السياسية لحكّام الدول المعنيّة، والاعتبارات غير العلمية (وإن كانت جديرةً بالحسبان)، وظهر التخبّط بأجلى صوره في التصريحات السياسية-الطبّية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ، واعتراف أنتوني فاوچي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، بأنّ بعض تصريحاته قدّمت الدواعي اللوجستية على الاعتبارات العلمية.

كان هذا التخبّط كافيًا لأعداء العلم، مهما تنوّعت مشاربهم، ليوجّهوا اتّهاماتهم بانعدام كفاءته وجدارته بالمكانة التي احتلّها طوال قرون، رغبةً منهم بإرجاع عصور الظلام التي تصبّ في مصلحة الكثير من الراغبين بتحشيد الملايين في مغامراتهم التي لا يمكنهم إقناع العقلاء بها، فانتهزوا هذه الفرصة ليوهنوا مكانة العلم، ثمّ العقل، ليلهوا بعد ذلك كما يشاؤون بقطيع من البشر لا يسمع إلّا نداء راعيه الذي يقوده إلى سكّين الجزّار.

إلّا إنّ ما نجح أعداء العلم بهزيمته ليس (العلم)، بل صورة كاذبة عنه، بسبب الخلط بين (العالم) و(الخبير)، وهو خلط تسبّبت به المستلزمات اللوجستية المعقّدة التي تصاحب العمل العلمي، ولا سيّما بعد التقدّم الهائل في التقنيات المستخدَمة، فاختلط (فاوچي العالم) بـ(فاوچي الخبير)، فانهارت منزلة العلم عند من خلط بينهما، ولم يمسَسْها سوء عند من عرف الفارق وتمسّك بالمفهوم الجوهري للعلم، وهو الفارق الذي طرحه العالِم ريچارد فاينمَن بقوله: “العلم هو الاعتقاد بجهل الخبراء”.

والخبير هو من تتراكم عنده كتلةٌ مناسبة الحجم من التجارب البشرية في مجال بعينه، سواءٌ كان في ميدان الڤيروسات أو التفاعلات النووية أو حتّى زراعة البصل، أمّا العالِم فهو من يشكّك دائمًا في ما يحمله الخبير من معارف، ويعيد التحقّق منها وفقًا للنظريات والتقنيات الجديدة المتوفّرة؛ وهذا هو الذي أوصل علم الوراثة من مجرّد ملاحظات بدائية حول أوصاف بذور البازلاء في القرن التاسع عشر إلى قراءة سلسلة الجينوم البشري في العام (2000)، وما تلا ذلك من فتوحات علمية في هذا المجال طوال الأعوام العشرين الماضية.

إنّ أزمة الكورونا تحتاج إلى الخبير والعالم كليهما، فالخبير يعمل وسعَ الإمكان على تقديم ما يراه مناسبًا من حلول، والعالم يُدلي بالمعلومات التي يستقي منها الخبير حلوله، فلا الخبير قادر على القطع بنجاعة حلوله لأنّه ليس عالمًا، ولا العالم قادر على الإتيان بحلولٍ قطعية النجاعة لأنّ عمله لا يتعلّق بهذا الأمر أصلًا، فهو يتعامل مع بيانات لها ظروفها الخاصّة التي قد لا تنطبق إلّا بين جدران غرفة المختبر، ويحتاج تطبيقها في الخارج إلى عمل يتولّاه الخبير والسياسي، وليس العالِم.

وممّا يؤسف له أنّ التمييز بين الخبير والعالم، لا يمكن التصريح به حاليًّا في الأوساط الأكاديمية، وإن كان قد صدر عن عالمٍ له ثقله الأكاديمي والعلمي الكبير كفاينمَن، والسبب هو دخول بعض الأيديولوجيات ذات الأثر السياسي المطلوب في خارج الدوائر الأكاديمية، والتي توالدت بعد أطروحة (الأنموذج) التي جاء بها توماس كُوْن في كتابه (بنية الثورات العلمية)، وجعلت العلم مقيّدًا بمستلزمات البحث العلمي، وإن كان كُوْن نفسه يقرّ بتغيّر الأنموذج، ولعلّ غرابة الفصل العاشر من كتابه تدلّك على ما كان يعتمل في ذهنه عند تأليف هذا الكتاب. ولقد حذّر فاينمَن من الوقوع في هذا الفخّ فقال بكلّ وضوح: “يجب التمييز بين العلم وبين الأنماط أو العمليّات التي تُستخدَم أحيانًا في تطوير العلم”.

والعلم عند فاينمَن يتميّز بأنّه يجمع بين أمرين في الوقت نفسه: عقلانية التفكير وحرّيته؛ فالعقلانية تضمن التفكير المنطقي في الظاهرات التي يدرسها العلم، والحرّية تضمن القدرة الدائمة على التشكيك بمقدّمات هذا التفكير ومراجعة المسلّمات المتعارَف عليها.

هذا الكتاب…

والكتاب الذي بين يديك يتناول فلسفة العلم فيبدأ بـ(العالِم) وعُدّته الفكرية المنطقية (الفصول 1-4)، ومرورًا بـ(الخبير) وتراكمات خبرته و”الأنموذج” الذي يسير عليه في عمله (الفصول 5-9)، وانتهاءً بطرح رؤيته الخاصّة التي تمزج بين الاثنين (الفصول 10-15)؛ إلّا إنّ المؤلّف لا يصرّح بذلك، بل يتّبع الأسلوب المتّبع في دراسة فلسفة العلم كما درجت العادة في الأوساط الأكاديمية المعنيّة، ويدلي بطرحه الخاصّ في هذا الشأن، لكنّه لم يخرج عن ثنائية (الخبير-العالم) التي جاء بها فاينمَن، لأنّ فاينمَن لم يأتِ بآرائه متفلسفًا، بل كانت حصيلة مسيرة ناجحة من الغوص في الجانبين المعلوم والمجهول من ميادين الاختصاصات الفيزيائية، ولذلك خلُص مؤلّف الكتاب إلى اتّباع منهج الثنائية نفسها لأنّه اقتفى أثر العلماء الحقيقيين مهتديًا بهديهم أينما ساروا، وإن كان اختصاصه الفلسفي قاده إلى ما وراء ذلك، فالكتاب الذي بين يديك يبقى كتابًا في “فلسفة” العلم كما يراه الفلاسفة، لا العلماء.

ولا بدّ من تنبيه القارئ في نهاية المطاف، إلى ما أورده المؤلّف في بداية كتابه من إرشادات للقراءة وفقًا للهدف المبتغى منها، لأنّها توفّر على القارئ غير المتخصّص عناء التوغّل في بعض الأفكار الفلسفية التي قد تخرج عن نطاق الاطّلاع البسيط وتصرفه عن المتابعة؛ وهو التفاتٌ يُحسَب للمؤلّف، وحبّذا لو اتّبعه جميع المؤلّفين الذين يقصدون بكتبهم القارئ المتخصّص وغير المتخصّص كليهما.

مترجم الكتاب: علي الحارس

بكالوريوس في الصيدلة

بكالوريوس في الترجمة