إن أحد أسباب التعاسة والرذيلة متواجد دائما في هيئة الجشع والكبرياء الإنسانيين، لكن في فترات معينة من التاريخ تتزايد هذه الأمور بفعل الانتشار المؤقت لبعض الفلسفات الخاطئة. بطبيعة الحال فإن التفكير السليم –لوحده- لن يصنع من السيئين أناسا صالحين، لكن حصول خطأ نظري مجرّد قد يزيل كوابح الشر المتعارفة ويحرم النوايا الصالحة من دعمها الطبيعي، وخطأ من هذا القبيل منتشر بالفعل بشكل كبير في الحاضر. لست أشير هنا إلى فلسفات القوة التي تتبناها الأنظمة الشمولية , بل إلى شئ آخر أكثر عمقا وأكثر انتشارا. لقد أعطى هذا الشئ, بالفعل، الفرصة الذهبية لهذه الفلسفات لكي تأخذ بالانتشار. إنني أشير هنا إلى النسبية.

بعدما درس بيئته، بدأ الإنسان بدراسة نفسه. وحتى هذه النقطة، كان قد افترض صحة منطقه، ومن خلاله أخذ يرى جميع الأِشياء الأخرى. لكن الآن أصبح منطقه نفسه هو العينة التي يتم دراستها، ما هو أشبه بأن نخرج أعيننا من أماكنها وننظر إليها. وبعدما درسه هكذا، أخذ منطقه يبدو له كظاهرة ثانوية مصاحبة للعمليات الكيمياوية أو الكهربية التي تحصل في قشرة المخ، والتي هي بنفسها ناتج ثانوي لعمليّة تطوريّة عمياء. وبذلك أصبح منطقه، والذي كان إلى حد الآن ملكا يجب أن تطيعه أحداث جميع العوالم، أًصبح مجرد أمر نسبيّ يخص صاحبه. ولذلك لا يوجد سبب يدعونا لأن نفترض أن هذا المنطق بإمكانه أن يثمر حقيقة.

بعدما درس بيئته، بدأ الإنسان بدراسة نفسه. وحتى هذه النقطة، كان قد افترض صحة منطقه، ومن خلاله أخذ يرى جميع الأِشياء الأخرى. لكن الآن أصبح منطقه نفسه هو العينة التي يتم دراستها، ما هو أشبه بأن نخرج أعيننا من أماكنها وننظر إليها. وبعدما درسه هكذا، أخذ منطقه يبدو له كظاهرة ثانوية مصاحبة للعمليات الكيمياوية أو الكهربية التي تحصل في قشرة المخ، والتي هي بنفسها ناتج ثانوي لعمليّة تطوريّة عمياء. وبذلك أصبح منطقه، والذي كان إلى حد الآن ملكا يجب أن تطيعه أحداث جميع العوالم، أًصبح مجرد أمر نسبيّ يخص صاحبه. ولذلك لا يوجد سبب يدعونا لأن نفترض أن هذا المنطق بإمكانه أن يثمر حقيقة.

لكن طالما كان انتزاع العرش هذا يشير لأسباب نظرية فقط، فإنه لا يمكن أن يكون صادقا. فالعالم (1) يجب أن يفترض صحة منطقه الخاص، على الطريقة القديمة المتينة كما كان يفعل أفلاطون أو سبينوزا، حتى من أجل أن يثبت أن منطقه هو نسبي وذاتي فقط! ولذلك هو فقط بإمكانه مغازلة النسبية. لكن من الصحيح أيضا أن هذه المغازلة قد تذهب إلى مديات بعيدة بعض الأحيان. هنالك علماء حديثون، حسب ما أعلم، قد أخرجوا كلمتي “حقيقة” و “واقع” من قاموسهم وأصبحوا يرون أن هدف عملهم ليس معرفة ما هو موجود في الخارج، بل هو الحصول على نتائج عملية فقط، وهذه بلا شك أعراض مرض خطيرة. لكن بشكل عام، النسبية هي رفيق مزعج لعملية البحث إلى درجة أن خطرها في هذا المجال دائما ما يتم معادلته وإبطاله.

لكن عندما نتجه إلى مجال المنطق العملي فإننا نجد الأُثر التدميري للعقيدة النسبية يعمل بكامل قوّته. أعني بالمنطق العملي حكمنا على الخير والشر. إذا كنت قد تفاجأت لأنني أدخلت هذا المجال تحت عنوان المنطق، دعني أذكرّك أن تفاجؤك هذا هو نفسه نتيجة للنسبية التي أناقشها هنا. حتى عصور حديثة، لم يشك أبدا أي أحد من مفكري الطراز الأول في كون أحكامنا على القيم أحكاما عقلية، أو في كون ما وجدوه في هذا المجال نتيجة موضوعية. لقد كان من المسلمات حينها أنه عند وجود الإغراءات فإن الهوى لا يكون متعارضا مع بعض العواطف, بل مع العقل. كذلك اعتقد أفلاطون، وكذا أرسطوطاليس، وهوكر(2)، و بتلر (3)، والدكتور جونسون (4). لكن النظرة الحديثة تختلف كثيرا، إنها لا تعتقد أن الأحكام القيمية هي أحكام أًصلا. إنها عواطف، أو سلوك، أو رغبات معقدة يتم إنتاجها في المجتمع بضغط من البيئة والتقاليد، والتي تختلف بدورها من مجتمع لآخر. أن نقول أن هذا الأمر خيّر يعني ببساطة أننا نعبر عن مشاعرنا حوله، وهذه المشاعر هي المشاعر التي تم تكييفنا اجتماعيا لكي نشعر بها.

لكن عندما نتجه إلى مجال المنطق العملي فإننا نجد الأُثر التدميري للعقيدة النسبية يعمل بكامل قوّته. أعني بالمنطق العملي حكمنا على الخير والشر. إذا كنت قد تفاجأت لأنني أدخلت هذا المجال تحت عنوان المنطق، دعني أذكرّك أن تفاجؤك هذا هو نفسه نتيجة للنسبية التي أناقشها هنا. حتى عصور حديثة، لم يشك أبدا أي أحد من مفكري الطراز الأول في كون أحكامنا على القيم أحكاما عقلية، أو في كون ما وجدوه في هذا المجال نتيجة موضوعية. لقد كان من المسلمات حينها أنه عند وجود الإغراءات فإن الهوى لا يكون متعارضا مع بعض العواطف, بل مع العقل. كذلك اعتقد أفلاطون، وكذا أرسطوطاليس، وهوكر(2)، و بتلر (3)، والدكتور جونسون (4). لكن النظرة الحديثة تختلف كثيرا، إنها لا تعتقد أن الأحكام القيمية هي أحكام أًصلا. إنها عواطف، أو سلوك، أو رغبات معقدة يتم إنتاجها في المجتمع بضغط من البيئة والتقاليد، والتي تختلف بدورها من مجتمع لآخر. أن نقول أن هذا الأمر خيّر يعني ببساطة أننا نعبر عن مشاعرنا حوله، وهذه المشاعر هي المشاعر التي تم تكييفنا اجتماعيا لكي نشعر بها.

لكن إذا كان الأمر كذلك، ربما يمكن أن يتم تكييفنا اجتماعيا لنشعر بشئ آخر. “ربّما” ، قد يفكّر المجدّد أو الخبير التعليمي، “يكون من الأفضل إذا تم تكييفنا اجتماعيا. يجب أن نحسّن أخلاقياتنا”. من هذه الفكرة البريئة ظاهرا يأتي المرض الذي سينهي نوعنا الإنساني (و في نظري سيجعل أرواحنا محكومة باللعنة أيضا) في حال لم يتم سحقه، وهو الخرافة القاتلة التي تقول بأن الإنسان بإمكانه صناعة القيم، وأن المجتمع يختار أيديولوجيته كما يختار الإنسان ثيابه. جميعنا يشعر بالسخط عندما يسمع الألماني يعرّف العدالة بأنها كل ما يصب في مصلحة الرايخ الثالث. لكننا عادة لا نتذكر أن هذا السخط لا أساس له مطلقا إذا كنا نحن نعتبر الأخلاق مجرد عاطفة نسبية نغيّرها كما نريد. حتى يصبح هنالك معايير ثابتة وموضوعية للخير تعلو الألماني والياباني وتعلونا نحن على حد سواء -وسواء أطعناها أم لا-، فإن الألماني قادر بالطبع على صناعة أيديولوجيته الخاصة كما نقوم نحن بصنع أيديولوجيتنا. إذا كانت ألفاظ مثل “خير” أو “أفضل” تكتسب معناها وقيمتها من أيديولوجية كل شعب، إذن بالطبع فإن الأيديولوجيات نفسها لا يمكن أن تكون “أفضل” أو “أسوأ” من بعضها البعض. ليس بإمكاننا قياس أي شئ حتى تصبح عصا القياس مستقلة عن الشئ الذي نريد قياسه. لهذا السبب تصبح مقارنة أخلاقيات عصر ما مع أخلاقيات عصر آخر أمرا عديم الفائدة : ويصبح التقدم والتخلف على حد سواء ومجرد كلمات عديمة المعنى.

لكن إذا كان الأمر كذلك، ربما يمكن أن يتم تكييفنا اجتماعيا لنشعر بشئ آخر. “ربّما” ، قد يفكّر المجدّد أو الخبير التعليمي، “يكون من الأفضل إذا تم تكييفنا اجتماعيا. يجب أن نحسّن أخلاقياتنا”. من هذه الفكرة البريئة ظاهرا يأتي المرض الذي سينهي نوعنا الإنساني (و في نظري سيجعل أرواحنا محكومة باللعنة أيضا) في حال لم يتم سحقه، وهو الخرافة القاتلة التي تقول بأن الإنسان بإمكانه صناعة القيم، وأن المجتمع يختار أيديولوجيته كما يختار الإنسان ثيابه. جميعنا يشعر بالسخط عندما يسمع الألماني يعرّف العدالة بأنها كل ما يصب في مصلحة الرايخ الثالث. لكننا عادة لا نتذكر أن هذا السخط لا أساس له مطلقا إذا كنا نحن نعتبر الأخلاق مجرد عاطفة نسبية نغيّرها كما نريد. حتى يصبح هنالك معايير ثابتة وموضوعية للخير تعلو الألماني والياباني وتعلونا نحن على حد سواء -وسواء أطعناها أم لا-، فإن الألماني قادر بالطبع على صناعة أيديولوجيته الخاصة كما نقوم نحن بصنع أيديولوجيتنا. إذا كانت ألفاظ مثل “خير” أو “أفضل” تكتسب معناها وقيمتها من أيديولوجية كل شعب، إذن بالطبع فإن الأيديولوجيات نفسها لا يمكن أن تكون “أفضل” أو “أسوأ” من بعضها البعض. ليس بإمكاننا قياس أي شئ حتى تصبح عصا القياس مستقلة عن الشئ الذي نريد قياسه. لهذا السبب تصبح مقارنة أخلاقيات عصر ما مع أخلاقيات عصر آخر أمرا عديم الفائدة : ويصبح التقدم والتخلف على حد سواء ومجرد كلمات عديمة المعنى.

كل ذلك واضح جدا إلى درجة أنه يؤدي إلى قضية متماهية (5). لكن يمكن أن نعرف كم أن هذا الأمر ليس مفهوما بشكل شائع من خلال تصرف ذلك المجدد الأخلاقي الذي، بعد أن ادعى أن معنى الخير هو ما تم تكييفنا لكي نستسيغه، راح يكمل بسرور وينظر إذا ما كان من “الأفضل” أن يتم تكييفنا لكي نستسيغ أمرا آخر، لكن ماذا يعني هذا الشخص بـ ” الأفضل” بحق السماء ؟.

هو عادة ما يحمل اعتقادا كامنا في ذهنه أنه لو قام برمي “الأحكام التقليدية” للقيم والأخلاق، سيجد شيئا آخر بدلا عنها، شيئا أكثر “حقيقية” و “صلابة” ليبني عليها خطته الأخلاقية الجديدة. سيقول، على سبيل المثال، “يجب أن نترك التابوهات الغير عقلانية ونجعل نظامنا الأخلاقي مرتكزا على خير المجتمع” ، كما لو أن الحكمة الأخلاقية “عليك أن تسعى إلى خير المجتمع” هي شئ آخر غير طريقة أخرى لقول “افعل للآخرين كما تريدهم أن يفعلوا لك” (6) ، والتي هي نفسها لا تملك أساسا آخر سوى نفس الأحكام الأخلاقية الكلية التي كان هذا الشخص يدعي أنه يرفضها. أو أنه سيسعى لأن يبني أخلاقه على علم الأحياء، ويقول لنا أنه يجب أن نفعل كذا وكذا للحفاظ على نوعنا الإنساني. ظاهرا هو لا يتوقع أن يسأل : “ولماذا يجب أن يُحفظ هذا النوع؟” هو يأخذ هذه القيمة التي يدعو إليها أخذ المسلّمات ويعتقد أنه يجب أن يحفظ هذا النوع فعلا، لأنه يعتمد واقعا على “أحكام الأخلاق التقليدية”. لو كان فعلا يبدأ على صفحة جديدة كما يدّعي فإنه لن يكون بإمكانه الوصول إلى هذه النتيجة. أحيانا هو يحاول فعل ذلك عبر الاتكاء على “الغريزة”، وقد يقول : “نحن نملك غريزة للحفاظ على نوعنا”. لكن هل نحن نملك ذلك فعلا؟ وإذا كنا كذلك، لماذا يجب أن نطيع هذه الغريزة؟ ، ولماذا يجب أن نطيع الغريزة بالذات ونترك بقية الغرائز الكثيرة الأخرى التي تتعارض مع الحفاظ على النوع الإنساني؟ هذا المجدد يعرف أن بعض الغرائز يجب إطاعتها أكثر من غيرها فقط لأنه يحاكم هذه الغرائز عبر معيار ثابت، وهذا المعيار هو –مرة أخرى- نفس الأحكام الأخلاقية التقليدية التي يدعي هو أنه يتجاوزها. الغرائز نفسها، بداهة، لا تمدنا بأرضية نقيّم من خلالها الغرائز وقسمها إلى رتب وطبقات. إذا لم تحضر معك علما يقارن بين هذه الغرائز وجدارتها بالاحترام أثناء دراستك إياها، فإنه لن يكون بإمكانك أبدا أن تستمد ذلك من خلال هذه الغرائز ذاتها.

كل هذه المحاولة للتخلّص من الأحكام التقليدية، لكونها ذاتية، ولإحلال مخطط أخلاقي جديد مكانها هي محاول خاطئة. هذا الأمر يبدو كما لو أنك تحاول رفع نفسك عبر ياقة معطفك. فلنكتب مسألتين اثنتين بحبر يتعذر محوه في أذهاننا:

1 العقل البشري لا يملك المقدرة على اختراع قيم جديدة كما أنه لا يملك المقدرة على زراعة شمس جديدة في السماء أو على إحلال لون أولي جديد في الطيف.

2 كل محاولة لفعل ذلك تتكون من القيام بشكل اعتباطي باختيار أحد قيم “الأخلاق التقليدية” ثم عزلها عن البقية واعتبارها الحقيقة الوحيدة “واجبة الوجود”. unum necessarium

المسألة الثانية تتطلب بعض التوضيح. الأخلاق المتعارفة تخبرنا أنه يجب أن نكرم والدينا ونعزّ أبنائنا. عن طريق أخذ الشق الثاني لوحده بإمكانك بناء أخلاق “مستقبلية” تصبح فيها مسألة الذريّة والأجيال القادمة هي المعيار الوحيد. وتخبرنا الأخلاق المتعارفة أنه يجب أن نفي بوعودنا ونطعم الجياع. عبر أخذ الشق الثاني لوحده فقط بإمكانك أن تصنع أخلاقا شيوعية يكون فيها “الإنتاج” وتوزيع المنتجات على الناس هو المعيار الوحيد. الأخلاق المتعارفة تخبرنا أيضا أنه يجب أن نحب أقرباءنا وشركاءنا في الوطن أكثر من الغرباء. عبر عزل هذا الشق واختياره يمكن أن تحصل إما على قيم أرستقراطية تكون الطبقة هي المعيار الأوحد فيها، أو على قيم عنصرية لا يتم الاعتراف فيها سوى بالدم والقرابة. هذه النظم المهووسة بشئ واحد يتم استعمالها لاحقا كأرضية لمهاجمة الأخلاق التقليدية، لكن بشكل سخيف ومناف للعقل، حيث أن هذه النظم تستمد شرعيتها الظاهرية التي تملكها من الأخلاق التقليدية وحدها. فعند الابتداء من الصفر، بدون فرضيات مسبقة حول القيم، لن يكون بإمكاننا الوصول إلى أي من هذه القيم التي تدعو لها هذه النظم. إذا كان احترام الوالدين أو الوعود هو فقط مجرد ناتج ثانوي لعملية ذات طابع مادي، فكذلك هو الحال في احترام وتعظيم العرق أو الذرية والمستقبل. الجذع الذي يضع عليه هذا المجدد فأسه هو الدعامة الوحيدة لذلك الغصن الخاص الذي يرغب في الإبقاء عليه.

المسألة الثانية تتطلب بعض التوضيح. الأخلاق المتعارفة تخبرنا أنه يجب أن نكرم والدينا ونعزّ أبنائنا. عن طريق أخذ الشق الثاني لوحده بإمكانك بناء أخلاق “مستقبلية” تصبح فيها مسألة الذريّة والأجيال القادمة هي المعيار الوحيد. وتخبرنا الأخلاق المتعارفة أنه يجب أن نفي بوعودنا ونطعم الجياع. عبر أخذ الشق الثاني لوحده فقط بإمكانك أن تصنع أخلاقا شيوعية يكون فيها “الإنتاج” وتوزيع المنتجات على الناس هو المعيار الوحيد. الأخلاق المتعارفة تخبرنا أيضا أنه يجب أن نحب أقرباءنا وشركاءنا في الوطن أكثر من الغرباء. عبر عزل هذا الشق واختياره يمكن أن تحصل إما على قيم أرستقراطية تكون الطبقة هي المعيار الأوحد فيها، أو على قيم عنصرية لا يتم الاعتراف فيها سوى بالدم والقرابة. هذه النظم المهووسة بشئ واحد يتم استعمالها لاحقا كأرضية لمهاجمة الأخلاق التقليدية، لكن بشكل سخيف ومناف للعقل، حيث أن هذه النظم تستمد شرعيتها الظاهرية التي تملكها من الأخلاق التقليدية وحدها. فعند الابتداء من الصفر، بدون فرضيات مسبقة حول القيم، لن يكون بإمكاننا الوصول إلى أي من هذه القيم التي تدعو لها هذه النظم. إذا كان احترام الوالدين أو الوعود هو فقط مجرد ناتج ثانوي لعملية ذات طابع مادي، فكذلك هو الحال في احترام وتعظيم العرق أو الذرية والمستقبل. الجذع الذي يضع عليه هذا المجدد فأسه هو الدعامة الوحيدة لذلك الغصن الخاص الذي يرغب في الإبقاء عليه.

كل أفكار الأخلاق ” الجديدة” أو “العلمية” أو “العصرية” يجب، بناء على ذلك، أن يتم نبذها واعتبارها مجرد تشوّشات ذهنية. لدينا هنا بديلان فقط: إما أن يتم قبول مأثورات الأخلاق التقليدية كمسلّمات وبديهيات للمنطق العملي لا تقبل النقاش فيها ولا تحتاج إليه ليدعمها ويتم التغاضي عن “النظر” فيها وتحديد أيها أصبح “غير إنساني” ، أو أن نتخلى عن القيم الأخلاقية بالمرة، فما ظنناه خطأ قيما أخلاقيا تبيّن لنا لاحقا أنه مجرد إسقاطات نفسية لعواطف غير عقلانية. إنه من العبثي تماما، بعد أن نبذنا الأخلاق التقليدية عبر السؤال: لماذا يجب أن نطيعها؟ ، أن نأتي بعد ذلك ونعيد تقديم القيم الأخلاقية مرة أخرى في مرحلة لاحقة من فلسفتنا. أي قيمة نعيد تقديمها يمكن أن تُعارض بنفس الطريقة. كل حجة نستخدمها لدعم قيمنا الجديدة ستكون محاولة للاستنتاج من خلال معطيات على هيئة قضايا خبرية نتيجة على هيئة قضية إنشائية، وهذا مستحيل منطقيا.

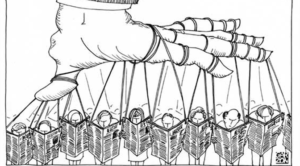

الفلسفة التي لا تقبل القيم الأخلاقية على أنها قيم موضوعية وخالدة لن تقودنا إلا إلى الدمار، ليست القضية ذات أهمية فكرية مجردة فحسب. كم “مخطّط” معروف يعمل في أحد المنابر الديمقراطية، أو عالم يعمل في أحد المختبرات يقول –بالنتيجة- مثل ما يقوله الفاشي تماما. هو يؤمن بأن “الخير” يعني أي شي تم تكييف الناس عليه ليتقبّلوه. كما أنه يؤمن أيضا أنّ وظيفته ووظيفة الأشخاص الذين هم مثله هي العمل على تكييف الناس: أن يقوم بصناعة الضمائر عبر علوم تحسين النسل والتلاعب النفسي بالأطفال وتعليم الدولة وبروباغاندا الإعلام الضخمة. ولأنه هو نفسه مشوّش الذهن، هو لا يستوعب بشكل كامل أن هؤلاء الذين يقومون بصناعة الضمائر لا يمكن أن يكونوا هم عرضة للضمير نفسه. لكنه يجب أن يتنبّه إلى المنطق الذي يتبناه في موقفه عاجلا أم آجلا، وعندما يفعل ذلك، ما الذي سيفصلنا عن التقسيم النهائي للشعب إلى بضعة أشخاص وظيفتهم تكييف الناس وفق أخلاقيات معيّنة يقفون هم خارجها، وإلى بقية الناس الذين يتم “صناعتهم” وتكييفهم على أخلاقيات يختارها الخبير كما يحلو له؟. إذا كان “الخير” يعني فقط الأيديولوجيا المحليّة، كيف يمكن لهؤلاء الذين يخترعون هذه الأيديولوجيا أن ينقادوا لأي فكرة عن “الخير” هم أنفسهم فكرة الحرية ذاتها تفترض مسبقا بعض القوانين الأخلاقية الموضوعية التي تعلو الحكام والمحكومين على حد سواء، لذلك فإن نسبية القيمة متضاربة مطلقا مع القيم الديمقراطية. نحن وحكامنا من صنف واحد طالما كنا محكومين بقانون واحد. لكن إذا لم يكن هناك قانون طبيعي يعلو الجميع، فإن روح كل مجتمع تصبح من صناعة حكّامه ومعلّميه ومن يقومون بتكييف الناس فيه، وكل صانع يكون واقفا فوق وخارج مصنوعه.

الفلسفة التي لا تقبل القيم الأخلاقية على أنها قيم موضوعية وخالدة لن تقودنا إلا إلى الدمار، ليست القضية ذات أهمية فكرية مجردة فحسب. كم “مخطّط” معروف يعمل في أحد المنابر الديمقراطية، أو عالم يعمل في أحد المختبرات يقول –بالنتيجة- مثل ما يقوله الفاشي تماما. هو يؤمن بأن “الخير” يعني أي شي تم تكييف الناس عليه ليتقبّلوه. كما أنه يؤمن أيضا أنّ وظيفته ووظيفة الأشخاص الذين هم مثله هي العمل على تكييف الناس: أن يقوم بصناعة الضمائر عبر علوم تحسين النسل والتلاعب النفسي بالأطفال وتعليم الدولة وبروباغاندا الإعلام الضخمة. ولأنه هو نفسه مشوّش الذهن، هو لا يستوعب بشكل كامل أن هؤلاء الذين يقومون بصناعة الضمائر لا يمكن أن يكونوا هم عرضة للضمير نفسه. لكنه يجب أن يتنبّه إلى المنطق الذي يتبناه في موقفه عاجلا أم آجلا، وعندما يفعل ذلك، ما الذي سيفصلنا عن التقسيم النهائي للشعب إلى بضعة أشخاص وظيفتهم تكييف الناس وفق أخلاقيات معيّنة يقفون هم خارجها، وإلى بقية الناس الذين يتم “صناعتهم” وتكييفهم على أخلاقيات يختارها الخبير كما يحلو له؟. إذا كان “الخير” يعني فقط الأيديولوجيا المحليّة، كيف يمكن لهؤلاء الذين يخترعون هذه الأيديولوجيا أن ينقادوا لأي فكرة عن “الخير” هم أنفسهم فكرة الحرية ذاتها تفترض مسبقا بعض القوانين الأخلاقية الموضوعية التي تعلو الحكام والمحكومين على حد سواء، لذلك فإن نسبية القيمة متضاربة مطلقا مع القيم الديمقراطية. نحن وحكامنا من صنف واحد طالما كنا محكومين بقانون واحد. لكن إذا لم يكن هناك قانون طبيعي يعلو الجميع، فإن روح كل مجتمع تصبح من صناعة حكّامه ومعلّميه ومن يقومون بتكييف الناس فيه، وكل صانع يكون واقفا فوق وخارج مصنوعه.

ما لم نعد إلى الاعتقاد الفج والشبيه ببيت الحضانة حول موضوعية القيم فإننا سنهلك. إذا قمنا بذلك، فربما يصبح بإمكاننا أن نعيش، وعودة مثل هذه قد تملك إيجابية طفيفة واحدة. إذا اعتقدنا بواقعية القيم الأخلاقية المتعارفة وإطلاقها، فإننا سوف نقدّر أولئك الذين يحاولون كسب أصواتنا عبر معايير أخرى غير تلك المتعارفة والعصرية. بالرغم من أننا نؤمن أن “الخير” شئ يجب اختراعه، فإننا نطلب من حكامنا ميّزات خاصة مثل أن يكونوا أصحاب “رؤية” و”ديناميكية” و “إبداع” وما شابه. لكن إذا عدنا إلى النظرة الموضوعية فإننا سنطلب ميّزات أكثر ندرة وأكثر نفعا، ميّزات مثل القيم والعلم والاجتهاد والمهارة . “الرؤية” هي شعار معروض للبيع في كل مكان، لكن أعطني رجلا يعمل و يكد يومه لأجل أجرته، يرفض الرشاوي، لا يخترع حقائق مكذوبة، ويعلم كيف يقوم بعمله.

1 بالمعنى الحديث المتداول، أي العلماء التجريبيين.

2 ريتشارد هوكر، فيلسوف وعالم دين مسيحي عاش في القرن الـ 16.

3 جوزف بتلر، فيلسوف وعالم دين مسيحي عاش في القرن الـ 18.

4 الدكتور سامويل جونسون، الكاتب الانجليزي المعروف.

5 نوع من القضايا المنطقية يكون الاختلاف فيها بين الموضوع والمحمول اختلافا لفظيا فقط، حيث أن كلا اللفظين يؤدي إلى نفس المعنى. مثال: الكائن الفاني غير خالد.

6 مقطع من العهد الجديد: إنجيل متى، الإصحاح السابع، الآية 12.