كانت الفلسفة وهي في مهدها مطمئنة إلى تلك الأداة التي اتخذتها سبيلا إلى تفهم الكون وما يحوي من سر مكنون، فـ كانت تأتمن هذا العقل الإنساني وتثق به وثوقا لا يعرف الشك، ولكنها ما لبثت أن اشتد ساعدها واستقامت على قدمين راسختين، فانقلبت على تلك الأداة نفسها، وداخلها الريب في أمانتها ودقتها فيما تنقل إلى ذهن الإنسان من صور العالم المحس، فتناولتها بالبحث والتحليل. وتظن أن (لوك) كان أول من تصدى لذلك البحث في تاريخ الفكر الحديث، وقد انتهى بعد بحثه الطويل إلى إنكار الآراء الفطرية التي يقول دعاتها أنها تولد مع الإنسان كمعرفة الخير والشر مثلا، وأكد أن العقل عند ولادة الطفل يكون كالصفحة البيضاء، خالياً من كل شيء، وقابلا للانفعال بالبواعث المختلفة، فإذا ما مرت به تجارب الحياة المختلفة، تركت فيه آثارا لا تمحى، وطريق تلك التجارب إلى العقل هي الحواس وحدها، وليس في حنايا العقل أثر واحد لم يسلك طريق الحواس أولا، فالآثار الخارجية تنتقل إلى الذهن في احساسات مختلفة، ثم تولد هذه الاحساسات شتى الآراء والأفكار. وما دامت الأشياء المادية وحدها هي التي يمكن أن تنتقل عن طريق الحواس، إذن فكل معلوماتنا مستمدة من الأجسام المادية دون غيرها. ومعنى ذلك ان المادة عند (لوك) هي كل شيء.

ثم جاء (بركلي) وخطا بعد ذلك خطوة جريئة. فقد سلم بمقدمات لوك، ولكنه اختلف وإياه في النتيجة. ألم يقل لوك بأن معلوماتنا جميعاً مشتقة مما يجيء عن طريق الحواس؟ إذن فنحن لا ندري عن الشيء الخارجي الا الاحساسات التي تنبعث إلينا منه، والأفكار التي تتولد من هذه الاحساسات عند وصولها إلى الذهن. خذ تفاحة مثلا، فهذا لونها يصل إليك ضوءاً عن طريق العين، وهذه رائحتها تصل عن طريق الأنف، وذاك طعمها تعلمه عن طريق الذوق، وذلك ملمسها وشكلها يصلان إليك عن طريق أعصاب اليد، فإذا تناول هذه التفاحة كفيف البصر؛ علم عنها كل شيء الا لونها، وإذا كان فاقداً لحاستي الشم والذوق، اقتصرت معرفته على الشكل والملمس، فإذا فرضنا أن أعصاب يده فقدت عملها أيضا، أنكر صاحبنا وجود التفاحة في يده مهما قدمت إليه من وسائل الإقناع. فلولا الحواس لما كان للأشياء الخارجية وجود بالنسبة إلينا على الأقل. فالحواس هي التي كونتها. ولذلك لم يتردد بركلي في إنكار المادة إنكاراً تاماً. ولا يعترف بوجود شيء الا حقيقة واحدة يحسها في نفسه وهي العقل.

أجهز بركلي على المادة فمحاها من صفحة الوجود، وأشفق على العقل فسلّم به، ولكن جاء بعده هيوم، فأبى أن يقف عند هذا الحد المتواضع من الإنكار، وسارع إلى العقل بمعوله فألقاه في هوة العدم! ما هذا العقل الذي يتشبث بوجوده بركلي؟ ابحث في نفسك بحثاً باطنياً وحاول أن تعثر على ذلك العقل باعتباره ذاتاً مستقلة، فلن تعود بطائل، ولن تصادف في نفسك إلاّ سلسلة من الأفكار والمشاعر والذكريات يسوق بعضها بعضاً. فليس ثمة عقل، ولكنها عمليات فكرية وصور ذهنية لا أقل ولا أكثر. وإذاً فقد انهار العقل كما انهارت المادة من قبل! وهكذا قوضت الفلسفة بفؤوسها كل شيء، ثم وقفت بين تلك الأنقاض الخربة لا تجد وقوداً يذكيها، فقد ضاع العقل وضاعت المادة ولم يبق لها منهما شيء!؟

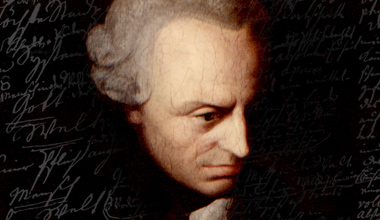

ولكن الله قيض لها فيلسوفنا العظيم (عمانوئيل كانت) فأعاد البناء من جديد، وشيده على أسس قوية ثابتة لا تزال قائمة حتى اليوم. فقد أنكر بادئ ذي بدء ما ذهب إليه لوك والمدرسة الإنجليزية إنكاراً تاماً، لأن التجارب التي يقول عنها لوك أنها مصدر معرفتنا جميعاً، لا يتحتم أن تلازمها الصحة دائماً، فهي إن صحت نتائجها اليوم فقد تخطيء غداً، فضلا عن أنها تقتصر على الجزئيات ولا تتعداها إلى التعميم الذي ينزع إليه العقل بطبيعته، ومما لا ريب فيه أن لدينا من الكليات العامة ما يستحيل عليه الخطأ، كأن نقول مثلا أن 2 2=4 فهذه حقيقة لم نعتمد في تحصيلها على تجربة خارجية، وإنما اكتسبت ضرورتها من طبيعة عقولنا، فليس العقل الإنساني سلبياً، ليس قطعة من الشمع تولد خالية ثم تخط فيها التجارب ما تشاء كما ذهب لوك، كلا ولا هو أسم يطلق على سلسلة الحالات العقلية كما ادعى هيوم، انما هو عضو فعال، يتناول الاحساسات التي تأتي إليه من العالم الخارجي فيؤلف بينها، ويكون منها الأفكار المختلفة، ويصبها في القالب الذي يشاء. العقل الإنساني قوة إيجابية تعمل على تنظيم ملايين التجارب التي تصادف الإنسان في حياته، وتخلق منها وحدة فكرية منظمة! ولكن كيف؟ يجتاز العقل في ذلك مرحلتين: الأولى هي الانتقال من مجرد الإحساس إي وصول الأثر إلى الذهن، إلى الإدراك، أي فهم ذلك الأثر المعين. والثانية هي الانتقال من هذه المدركات الجزئية إلى المعقولات والكليات العامة. وسنفصل هذا الإجمال فيما يأتي:

تأمل نفسك لحظة، تجد عدداً من المؤثرات لا يحده الحصر يندفع إليك ويتسلل إلى ذهنك عن طريق الحواس، فهذه عشرات الأصوات تنتقل إلى أذنك من جهات مختلفة، وتلك آلاف المرئيات تبعث ضوءها إلى عينيك، وها هو ذا جسمك يحس في كل جزء من أجزائه بالمؤثرات المختلفة: يحس نعومة ملابسك أو خشونتها. كما يحس الحرارة والبرودة. فهذه الاحساسات العديدة المختلفة التي تصل إلى ذهنك من أبواب متباينة، تسبح في العقل صماء دون أن يكون لها معنى خاص الا إذا تآلفت أجزاؤها وارتبطت بمكان وزمان، وذلك التأليف والربط لا بد لهما من قوة ايجابية، هي العقل. فأنت قد ترى اللون الأصفر وتحس الشكل الدائري، وتشم رائحة معينة، وتذوق طعما خاصا ولا يكون لكل تلك المؤثرات مدلول واحد، الا إذا جمع العقل هذه الأشتات وربطها بمكان خاص (في جسم برتقالة مثلا) وعندئذ ينتقل إحساسك إلى إدراك لهذا الشيء المعين. فالواقع إن الاحساسات الأولية ليست إلا مؤثرات متفرقة تجيء إلينا من الخارج. ولا يكون لها معنى بذاتها، وهذا ما يشعر به الطفل في أول حياته العقلية. إذ يرى لون البرتقالة ويلمسها بيده، ويشمها ويذوقها. ولكنه مع ذلك لا يعرفها فإذا ما نمت قواه العقلية، أخذت هذه المجموعة من الاحساسات تتجمع وترتبط بهذا الشيء، وبذلك ينتقل حسه إلى مرتبة المعرفة والإدراك، ولا تعود صفات البرتقالة تؤثر في ذهنه مستقلا بعضها عن بعض كما كانت الحال من قبل، بل تنتقل إلى ذهنه كتلة متحدة مترابطة لا انفصال فيها. ولكن كيف أخذت تتجمع هذه الصفات في الذهن حتى تكون منها كل لا يتجزأ له مدلول خاص؟ هل تم ذلك بطريقة آلية، أي أخذت تتراص بجانب بعضها البعض. فسارع لون البرتقالة ووقف بجانب الرائحة والطعم والشكل. حتى تكونت صورة البرتقالة في الذهن، دون أن يتدخل العقل في هذا التكوين؟ هنا يجيب (لوك) ومدرسته بالإيجاب وينكره (كانت) كل الإنكار: ولا يفهم كيف تتحد جزئيات الإحساس التي سلكت إلى الذهن ألف سبيل وسبيل من تلقاء نفسها، الا أن يكون هناك قوة تنظم هذه الفوضى الحسية، قوة تؤلف بينها وتوجهها في الطريق التي تريد. قوة تشكلها وتصبها في قالب المعنى. هي قوة العقل. وآية ذلك أن الإنسان يأتيه في كل لحظة آلاف الاحساسات، ولكنه لا يقبلها جميعا، بل ينتقي من ذلكالجيش الجرار من الدوافع والمؤثرات ما يلائم حالته في تلك اللحظة المعينة، وهذا دليل قاطع على فاعلية العقل، ولو كان الأمر يتم بالطريقة الآلية التي زعمها لوك وهيوم، لما كانت هناك أفضلية لإحساس على آخر، بل يرغم الإنسان على قبولها بأسرها، فكل صوت يقرع الأذن لا بد أن يصل إلى الذهن، وهكذا في سائر الحواس. ولكن ليس هذا هو الواقع. فها هي ساعتي تدق على مكتبي أثناء كتابة هذا المقال، ولكنني لا أسمعها لأنني لا أريد أن أسمعها فإذا ما توجهت بإرادتي إلى استماعها، تم ذلك على الفور مع أن صوتها لم يرتفع عن ذي قبل. وقد تكون الأم نائمة مستغرقة في نومها، فتحدث جلبة شديدة. أو تمر موسيقى أمام البيت بطبلها وزمرها. فلا تستيقظ من نعاسها، أما إذا تحرك ابنها الرضيع في مهده حركة خفيفة، أو بكى بصوت منخفض، هبت من نومها مذعورة، فما الذي آثر عندها هذا الصوت الخافت على مئات الأصوات التي تقرع أذنها؟ ألا يكون هناك قوة فعالة تعرف كيف تختار من المؤثرات ما هو صالح ملائم.

خذ مثلا آخر يدلك على إيجابية العقل في الإدراك. . انظر إلى هذين الرقمين 3، 2، وأجر فيهما عملية الجمع، تسارع إلى ذهنك النتيجة وهي خمسة، ثم أقرأهما ثانية معتزما إجراء عملية الضرب تجيء إلى ذهنك نتيجة أخرى هي ستة. هاتان فكرتان أو نتيجتان مختلفتان نشأتا في الذهن من باعث واحد. وكان السبب في اختلافهما اختلاف الغرض الذي توجه به الذهن نحو ذلك الباعث، ويتضح من هذا أن العقل ليس مجرد آلة (كمرآة) تلتقط الاحساسات كما هي، وعلى رغم أنفها، ولكنه قوة تدعو من البواعث ما تريد. ثم تفكر فيها بأشكال مختلف. وهو يستعين في هذا التفكير بالغرض الذي يوجهه إلى المؤثرات الخارجية.

ولما كان لا مندوحة للعقل عن أن يفرض مكانا وزمانا يسند إليهما أثر الأحاسيس المختلفة. لأنه لا يستطيع أن يتصور مدركات مطلقة، فليس في مقدوره مثلا أن يفهم اللون الأبيض مجرداً عن (مكان) ولا أن يدرك حادثة الا إذا نسبها إلى (زمان)، إلى ماض أو حاضر أو مستقبل، أقول لما كان لا مندوحة له عن فرض الزمان والمكان لفهم المادة التي تقدمها له المؤثرات الخارجية. اخترعهما اختراعا، فهما ليسا حقيقتين في ذاتهما. أي ليس في الوجود الخارجي زمان ولا مكان، إنما خلقهما العقل ليتخذهما وسائل للادراك، وسبيلا لصب المعاني في المحسات.

شرحنا فيما سبق كيف تنتقل الاحساسات المنبعثة من الأشياء الخارجية إلى إدراك، ونريد الآن أن نوضح الخطوة الثانية التي يجتازها العقل في أداء وظيفته، عند الانتقال من هذه المدركات إلى مرتبة المعقولات أي تصور العلاقات الكائنة بين أجزاء الوجود بعضها ببعض، وبعبارة أخرى تلك الخطوة التي يخطوها العقل من مرحلة التجارب الجزئية إلى العلوم الكلية. فكما أن للعقل قوة يتمكن بها من تنظيم البواعث المختلفة في قالب المكان والزمان، فيدرك بذلك معنى الأشياء، كذلك له قوة أخرى، تجيء بعد هذه، وهي التي تنظم تلك المدركات في قوانين عامة، كقانون السببية، وقانون الجاذبية، وما إلى ذلك من النواميس التي تبوب على أساسها معلومات الإنسان، وهذه العملية هي كنه العقل وطبيعته. فالعقل عبارة عن عملية تنظيم التجارب وتبويبها، وهو في هذا التبويب والترتيب إيجابي فعال، وليس كما توهم لوك وهيوم قطعة من الشمع اللين التي تشكلها التجارب المختلفة وإلا فهل تستطيع أو تتصور الوحدة الفكرية التي تشتمل على فلسفة (أرسطو)، والتي تكونت ولا ريب من جزئيات أتته عن طريق التجربة والحواس، هل تستطيع أن تتصور أن تلك الجزئيات قد نظمت نفسها بطريقة آلية حتى بدت متماسكة في فلسفة متحدة، دون أن يتدخل العقل في ذلك التنظيم؟ تخيل أن بطاقات دار الكتب قد انتثرت في غرفها واختلطت ألفها بيائها، فهل تصدق أن هذه البطاقات تستطيع أن تجمع نفسها وترتب صفوفها؛ وتسلك طريقها إلى قمطراتها في نظامها الأبجدي؟! هل يمكن أن يتم ذلك دون أن يتدخل الإنسان ويتناولها بالترتيب؟ كذلك حال العقل مع المدركات، فهي في الكون شتيت متضارب، وهي تصل إلى الذهن في هذه الفوضى: ألوان متباينة، وأصوات مختلفة، وأذواق عدة، وأشكال متنوعة، فيأخذ العقل في ترتيبها وتبويبها حتى ينتهي بها الأمر إلى هذه العلوم المنظمة المنسقة، وبديهي أن هذا التنسيق لم ينبعث إلينا من الأشياء الخارجية نفسها، وإذن فقد أخطأ لوك كل الخطأ حين زعم أن العقل سلبي، تنقش فيه التجارب بطريقة آلية، فإذا لم يكن الأمر كذلك فهل يستطيع لوك أن يبين لنا كيف ان التجارب الواحدة تؤثر في مجموعة من الرجال، فتخرج منهم هذا الغبي وذاك الفيلسوف؟ كلا! لا ندحة عن التسليم بإيجابية العقل وقوته في تكوين المدركات من الاحساسات أولا، ثم في تكوين المعقولات من المدركات ثانيا.

وإن صح هذا التحليل، فيكون العالم كما نعرفه من تكوين عقولنا وصنعها، فنحن لا نعلم عن الأشياء الخارجية إلا مظاهرها التي تنتقل الينا، وليس في مقدورنا أن نتغلغل في بواطنها، وقد تكون هذه الصورة الذهنية التي كونتها عقولنا عن العالم الخارجي بعيدة جدا عن الحقيقة في ذاتها، فنحن لا نعلم عن القمر مثلا إلا ما انبعث إلينا منه من احساسات زائداً ما عملته عقولنا في تلك الاحساسات، فتكونت لدينا من هذا المزيج صورة عقلية عن القمر، أما أن هذه الصورة العقلية تطابق الواقع أو لا تطابقه، فلا يستطيع البشر أن يجيب! وهكذا أثبت (كانت) وجود المادة، إلا أنه أنكر أن تكون فكرتنا عنها على مثال الحقيقة الواقعة. ثم يعود (كانت) بعد ذلك فيرفض ما زعمه لوك من أن العقل يولد كالصفحة البيضاء، ويؤكد في يقين انه إنما يرث شعوراً لا يأتيه عن طريق التجربة والحواس ولا بد لكل إنسان أن يسلم بوجوده، هو ذلك الشعور الذي يدلنا على أن هذا خير وذاك شر، هو ذلك الشعور الذي لا يفتأ يؤنبك إذا نبوت عن جادة الخير ويطمئن ما دمت سالكها، هو ذلك الشعور الذي تحس من أعماقك انك لو اتبعت ما يمليه عليك، وحذا حذوك البشر أجمعون، لكان الخير كل الخير. ذلك الشعور الذي يقف لك بالمرصاد والذي يولد معك. هو الضمير. ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر هذا الصوت الواضح الجلي الذي يضيق للشر ويطمئن للخير. فأنت قد تكذب. وقد تنهب حقوق غيرك. ولكن لا يسعك إلا الاعتراف ولو أمام نفسك إن هذا خطأ ولو خيرت لما رضيت أن يسود الكذب والسلب بين الناس. وكل إنسان على الإطلاق يحمل بين جنبيه هذا الوازع الذي لا تأخذه عن أعمالك سنة ولا نوم، والذي يملي على صاحبه في غير لبس ولا غموض ما يجوز عمله وما لا يجوز.

وهذا الخير الذي يمليه الضمير إنما يقصده لذاته على الرغم من انه قد يتضارب مع صالح الفرد تضاربا صريحا. فالمثل الأعلى الذي يصبو إليه هو أداء الواجب دون النظر إلى السعادة الشخصية. ووجود الضمير دليل قاطع على ما للإنسان من حرية الإرادة لأن معنى رقابته أن الإنسان يستطيع أن يسلك هذا السلوك أو ذاك. ولو كان الإنسان مرغماً على أن يسير في طريق مرسومة لما كان لهذا الضمير فائدة. وكذلك يدل وجود الضمير على خلود الروح. ذلك لأن الحياة الدنيوية لا تأخذ المجرم بالقصاص في كل الأحيان، لا بل تضرب لنا الحياة آلاف الأمثلة بأن الشر هو السبيل إلى السعادة الشخصية، تعلمنا الحياة أن نمكر بالآخرين وأن من لا يظلم الناس يظلم، ولكنا على الرغم من ذلك ننشد الخير وننبذ الشر، فهذا الشعور لم يستمد من الحياة طبعا، فمن أين جاءتنا تلك النزعة للخير إذا لم نكن نعلم في أعماقنا أن هذه الحياة الدنيا ليست كل شيء، بل هي جزء من حياة ثانية خير وأبقى من الأولى، وأن هذا الطيف الزائل ليس الا مقدمة لبعث جديد؟ ثم يستطرد (كانت) في هذا المنطق، حتى يصل إلى إثبات وجود الله عز وجل، لأنه إذا كان الشعور بالواجب الذي يمليه الضمير بتضمن الدليل على حياة أخرى خالدة تجزي كل امرئ بما قدمت يداه، فهذا الخلود ناشئ بالضرورة عن سبب يلائمه، كي تتكافأ العلة والمعلول، أو بعبارة أخرى لا يمكن أن تتفرع الحياة الخالدة الا عن إله خالد.

هذا هو البناء الشامخ الذي شيده كانت ، ولا يزال قائما في عالم الفلسفة تعمل فيه معاول الهدم فلا تنال منه الا كما تنال الريح الهينة من الجبال الشم الرواسخ، وعلى الرغم من أن كتاب القرن التاسع عشر حاولوا أن ينقضوا رأي كانت في الأخلاق والدين فقال قائل أن ليس ثمة ضمير يملي الخير، لأن الخير ليس مطلقاً فما هو خير اليوم قد يكون شرا غدا؟ وسخر ناقد من منطق (كانت) في إثبات وجود الله، فقال انه (كالحاوي) الذي يخرج من قبعته الفارغة ما يشاء، يريد بذلك انه انتزع نتيجة من مقدمات لا تؤدي إلى ذلك. أقول على الرغم من ذلك جميعا فلا يسعنا إلا أن نطأطئ الهامات إجلالا له وإكبارا.

مصدر مقالة (فلسفة كانت): الرسالة، ع9 -مايو 1933