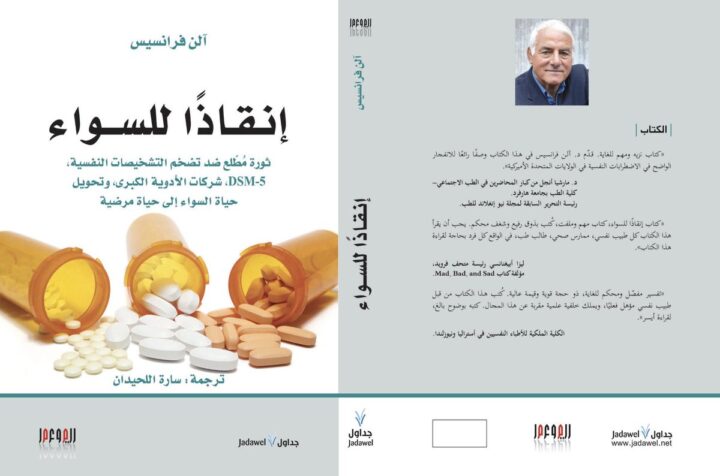

| الكاتب | آلن فرانسيس |

| ترجمة | سارة اللحيدان |

أليس: “لكنني لا أريد أن أكون بين أناس مجانين“

القط تشيشاير:”أوه، لا يمكنك ذلك، كلنا هنا مجانين“

(أليس في بلاد العجائب/ لويس كارول)

إن التطورات الهائلة الناتجة عن البحوث الطبية بالكاد تركت لنا شخصا سليما.

ألدوس هكسلي

هناك عدة أسباب لتضخم التشخيص الذي يتطلب العديد من العلاجات. بعض المشاكل متأصلة في الطب النفسي وتحتاج إلى علاج من أصحاب المهنة. لكن هناك قوى خارجية قامت بثني عضلاتها وأمسكت بالدليل التشخيصي والإحصائي، واستخدمت أساليبا ذكية للتشجيع على إساءة استخدامه. نجحوا في تغيير عادات التشخيص بأساليب لم نكن لنتخيلها، وكنا نفتقر إلى أدوات لإحكام السيطرة. لقد شهدنا في الثلاثين سنة الماضية دورة مفزعة ومخيفة. فقد أدى تضخم التشخيص إلى إحداث نمو هائل في استعمال الأدوية النفسية، نتج عن هذا أرباح ضخمة وفرت لمصانع الأدوية الوسائل والدافع لتفجير بالون فقاعة التشخيص الآخذ بالتضخم. أصبح تشخيص الأمراض النفسية عملة رخيصة، مما جعل “السواء” عملة نادرة. تماما مثلما يحدث في التضخم المالي، الأموال السيئة تدفع الخيّرة من التداول وتشوّه الموارد. فالجهد الذي نستهلكه على مرضى لا يعانون حقيقة من أي اضطراب نفسي، يحرم من هم بأمس الحاجة إليها، أولئك المرضى الحقيقيين هم من يحتاج لتشخيص ورعاية نفسية.

أسباب تضخم التشخيص

إلحاقا لزوبعة تضخم التشخيص في بقية أقسام الطب، لم يخترع الطب النفسي تضخم التشخيص بل تبع الحشد بصورة عمياء حينما حوّل الأمر الطبيعي إلى مرض مفزع. بقية أقسام الطب كانت المبادرة بتعزيز الفكرة القائلة بأن كل واحد منا بحاجة لتكرار فحوصاته المخبرية لنعلم بما يجري داخل أجسادنا وما إذا كان هناك احتمالية وجود خطر ما، حتى قبل وجود أي أعراض مرضية. يا له من هدف جذاب- افحص مبكرا للوقاية من المرض، وقبل أن يحكم سيطرته وضرره عليك. لم يكن هذا الفحص سيقلص من المعاناة الإنسانية، لكن ربما وفر بعض المال. الكشف عن السرطان قبل انتشاره، علاج ارتفاع ضغط الدم الخفيف قبل أن يتطور إلى مرض القلب، التحكم بسكر الدم قبل أن يصبح سكري مكتمل، الوقاية من فقدان العظام قبل أن تتسبب الهشاشة بكسور في العظام. في الحالات القصوى، يخضع الناس لأشعة مقطعية شاملة لتوضح كل الزوايا الداخلية المظلمة، حتى اتضح أن الفحص أسوأ من المرض. إن مخاطر الإصابة بالسرطان جراء التعرض للأشعة تفوق بكثير أي فائدة محتملة للكشف المبكر عن السرطان. التدخل الوقائي سيكون أمرا رائعا، لو أان لدينا طريقة معينة لتحديد من يحتاجه. لكن معظم عمليات الفحص المبكر تختار أشخاصا كان من الأولى تركهم وشأنهم[1].

دعايات الوقاية في كل مكان. مفاجآت تقدم العلوم الطبية تحدث يوميا. فحوص جديدة تُجرى باستمرار لتنخفض عتبات اختلال الفحوص القديمة، مما يخلق حشدا هائلا من المرضى الجدد. يطلب الأطباء مبالغ عالية لكل فحص يمكن إجراؤه على المريض، فقط ليكون في منطقة الأمان. تعزز الإعلانات فوائد الفحص وعواقب ترك المرض دون وقاية. كان لتقنيات الفحص التخويفي نجاحا ماليا هائلا لمن قام بالترويج لها، لكن الأدلة تُظهر لنا باستثناءات قليلة (على سبيل المثال، فحص سرطان الرئة للمدخنين، أو سرطان القولون للجميع) أن الفحص ليس جيدا للمرضى غالبا، وأنه في الواقع لا يحسن من حقيقة النتائج، غير أنه يزيد العبء بعلاجات مكلفة وغير ضرورية. إضافة لخسارات المجتمع الذي يدير مئات المليارات من الدولارات في السنة، والتي يمكن أن يستفاد منها في علاج مرضى حقيقيين، مرضى لا يملكون تأمينا في الوقت الحالي. إن الطب الوقائي هدف ذهبي اُستخدم بصورة سيئة لأنه أصبح صناعيا وعبدا للأرباح والإعلانات الدعائية.

بدأ السواء يعمّ. مؤخرا، بدأت تسع جمعيات حملة “اختر بحكمة” تنشر الحملة قائمة من خمسة وأربعين فحصا وعملية كانت مشهورة في السابق[2]. لم يعد فحص سرطان البروستاتا من ضمن الخيارات- فقد فشل في إنقاذ الأرواح ونتج منه عمليات جراحية عنيفة لا داعي لها. أصبح فحص سرطان الثدي أكثر تشذيبا. لا مزيد من أشعة مقطعية للصداع، أو أشعة سينية لألم الظهر. اتضح أيضا أن موسع الشعب الهوائية، والأكسجين لا تجدي نفعا مع معظم مرضى الانسداد الرئوي المزمن[3]. والقائمة تطول. أثبت الطب القائم على الأدلة أن تقديم الوقاية كان مبالغا به، سابقا لأوانه، ولم يكن قائما على أساس الأدلة.

تكمن معاناة التشخيص المبكر للمرض بإشكالية كونه “إبرة في كومة قش”. إذ تضع الفحوص الطبية معايير منخفضة بشكل روتيني حتى لا تحرم المحتاجين للفحص، لكن هذه العملية تنتهي إلى تصنيف الطبيعيين إلى مرضى[4]. إن وجدت فوائد فقد كسبها القلة، وحتما لن تفوق الأضرار التي لحقت الكثير. تأتي بعض التصنيفات الخاطئة للتشخيص المبكر من حماس وحسن نية الباحثين الطبيين، والممارسين المتأهبين لمساعدة المرضى في محاربتهم للمرض. لكن أفضل النصائح تأتي من الأرنب الأبيض في قصة أليس في بلاد العجائب. يوم أن قال: “لا تقم بشيء قف هناك”

دافع الربح أيضا له دور مهم. تنبأ الرئيس آيزنهاور قبل خمسين عاما بالضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن ينجم عن مجموعة عسكرية صناعية قوية جدا[5]. في تطور شبيه، شهدنا نموا هائلا في المجموعة الطبية الصناعية شاملا لشركات الدواء الكبرى. شركات التأمين، الفحوص المخبرية، صانعي المعدات والأجهزة، المستشفيات، والأطباء جميعهم متحمسون لتوسيع السوق عن طريق خلق أشخاص “على وشك أن يمرضوا”، ممن يحتاجون لفحوص وعلاجات لكي يتجنبوا المرض في المستقبل.

تنفق الولايات المتحدة ضعف نصيب الفرد من الرعاية الطبية مقارنة ببقية العالم[6]. وهو استنزاف رهيب لاقتصادنا، كما أن استثمارنا فيه الذي يبلغ قيمته 2 ترليون دولار له عوائد زهيدة. إننا نحصل على نتائج طبية متوسطة، نفرط في اختبار وعلاج أولئك الذين ليسوا بحاجتنا، ونفشل في تقديم رعاية كافية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة لنا. ربما لن نتمكن من تصميم نظام أقل كفاءة وأكثر إنصافا حتى لو اجتهدنا بالمحاولة.

في الوقت عينه، نقوم بتجاهل أفضل سبل الوقاية من الأمراض، كتعزيز الرياضة، النظام الغذائي السليم، الاعتدال في شرب الكحول، الامتناع عن التدخين والمخدرات. هذه التدابير المفيدة والزهيدة للغاية لا تُريح مجموعة الصناعات الطبية، بالتالي تفتقر إلى الدعم والرعاية المالية. جاء أكبر تحسن في الصحة لدينا خلال الخمس والثلاثين الماضية من حملات غير مكلفة نسبيا للحد من التدخين، ولم تأتِ من الجهود المكلفة لمجموعة الصناعات الطبية. نحتاج لحملة أخرى للحد من الإفراط في الفحوصات والإفراط في العلاج، وسوف توفر لنا المال وتحفظ الصحة. لنأمل بأن حملة “اختر بحكمة” ستساعدنا على تصحيح تجاوزات الطب الوقائي.

أتمنى ألا تنتشر موجة الفحص المبكر إلى الطب النفسي. فمن يروجون لتوسيع حدود الاضطرابات النفسية، يزعمون أن تحديد المرض للمضطربين بشكل طفيف سوف يساعدهم على تجنب المرض النفسي الشديد في المستقبل، مُدعّمين حجتهم بالنجاح المبهر للتدخل المبكر[7] للفحوص الطبية للأمراض الجسدية. لكن هناك سلبية في هذه الإيجابية- فالتدخل المبكر في الطب هو فشل في الغالب ويقدم نموذجا مريعا. لقد ارتكز الطب النفسي بشكل خاطئ على محاكاة أسوأ جوانب الطب في أمريكا- أي الجمع بين ضرر المبالغة بعلاج البعض، إلى جانب الإهمال القاسي لآخرين.

هل ضغوط مجتمعنا تزيد من المرض؟

تقول أحد النظريات أن المرض النفسي آخذٌ في الارتفاع لأننا نعيش تحت ضغط رهيب في مجتمع مرهق يسير بتسارع كبير. فمن الصعب أن تكون طبيعيا لأن عالمنا الحديث يدفعنا إلى الجنون. ربما يشقّ عليّ دحض هذا التصور، لكنني أجده غير مقنع تماما. نحن الأوفر حظا من بين مئات الآلاف من أجيال أسلافنا ممن عاشوا على الأرض، نملك امتيازا استثنائيا في عيشنا في الوقت الحالي. عانت الأجيال السابقة (وكذلك من يعيشون الآن في الأنحاء الأقل حظا في العالم) من كوارث يومية لا يمكن لمعظمنا تصورها. الحياة كانت وستكون مجهدة للغاية بطريقة أو بأخرى. من الطبيعي أن تشغلنا الضغوط مادام أن معظمنا لن يقلق بشأن وجبة الطعام القادمة أو من هجوم حيوان وحشي عابر.

ثمة نوع آخر من فرضية البيئة السامة يتمثل بأن معدلات الأمراض النفسية تدفعها الضغوط الجسدية لا النفسية. فقدت النسخة الشعبية من هذه الفرضية مصداقيتها، ولا زال صداها يتردد، ألا وهي الاعتقاد بأن التطعيم يسبب التوحد[8]. هناك أسباب أخرى بدت غير محتملة أيضا- كالقول بأن تأرجح معدلات التشخيص يتبع دورة زمنية تتلاءم مع الموضة أكثر من السموم.

الملوثات البيئية الوحيدة التي أُثبتت أن لها تأثيرا على الاضطراب النفسي هي الكحول والمخدرات. فهي تضرب الدماغ بتأثير عاطفي شديد يمكن أن يضاهي معظم أعراض الاضطرابات النفسية في الدليل التشخيصي بشكل تقريبي. لكن الكحول والمخدرات يمكن أن تفسر جزءا ضئيلا من تضخم التشخيص. من الجدير ذكره، أن اضطرابات الطفولة لم تتأثر كثيرا بمسألة المواد السامة، مثلما توسعت مؤخرا عند الأغلبية[9].

النظرية الثالثة هي أننا لسنا أقل مرضا من قبل، بل أصبحنا أفضل في ملاحظة الأمراض التي غابت عنا في السابق. جزء من التضخم التشخيصي مرغوب فيه بالطبع- في انتقاءنا للحالات المغيبة في السابق. لكن جزء منها فقط، وربما جزء صغير. ليس بإمكاننا تطبيق التسميات التشخيصية بنفس الدقة الجراحية، بحيث نميز بشكل دقيق من يحتاج للتشخيص فعليا ومن هو بخلاف ذلك.

يكون التمييز واضحا في حالات المرض الشديد والصحة التامة. لكن الحد بين المرض النفسي والسواء غامض للغاية، بحيث أننا إذا توسعنا سريعا بوصم من يحتاجون المساعدة بالمرض النفسي، نخطئ في وصم كثير ممن لا يحتاجون المساعدة.

إن الطبيعة البشرية مستقرة ومرنة. فلم يكن هناك وباء حقيقي للمرض النفسي، إنما التعريف الفضفاض للمرض يُصعّب على الأشخاص اعتبار أنفسهم أسوياء. الناس هم أنفسهم، لكن التسمية التشخيصية تبدلت إلى حالة من المرونة. مشاكلنا التي اعتدنا على وجودها وتسامحنا مع كونها جزء من الحياة، أصبحت تشخص الآن وتعامل على أنها اضطراب نفسي. إن تطبيق التسميات النفسية أو الإمساك عنها في هذه الحالات الحدودية يوضح كيف نرى أنفسنا كأفراد ومجتمعات. إذا خلقنا تعريفا فضفاضا وطبقناه بشكل حر فنحن نجنّد جيشا من “المرضى” الجدد، سيكون العديد منهم بأفضل حال إن تركناهم في حال سبيلهم. نحن لسنا مجتمعا مرضي بأي حال من الأحوال، حتى لو رأينا أنفسنا على هذا النحو.

الضغوط الاجتماعية ليست مسببا لزيادة الأمراض النفسية الحقيقية، بل هناك نواح اجتماعية أخرى تعزز الشعور بأننا نزداد مرضا. في عالمنا المتجانس- نملك القليل من التسامح الذي يتزايد تجاه الاختلاف الفردي أو الشذوذ، فنقوم بتحويله إلى مرض. الطفل الأصغر في الصف ليس الأنشط لأنه أصغر ولد، لكننا بدلا من ذلك نقول بأن لديه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ويجب أن يصرف له الدواء اللازم[10]. أصبح مجتمعنا ينحى نحو الكمال بشكل متزايد. إن القصور في وجود السعادة الكلية أو الفشل في الحصول على حياة خالية من القلق غالبا ما يترجم على أنه مرض نفسي. فقد وضعنا أهدافا عالية، وتوقعات غير واقعية خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفالنا.

البدع الجديدة تعزز تضخم التشخيص

أصبحت موضة التشخيص النفسي متقلبة مثل شعبية نجم روك، ومطعم عصري، او وجهة سياحية. لأنه لا توجد فحوص بيولوجية أو تعريفات واضحة تميز بين السواء والمرض النفسي، فكل ما في التشخيص النفسي يعتمد على الأحكام الذاتية التي تتأثر بسهولة. كلما قفزت معدلات الاضطراب النفسي بشكل متفجر، والرهان الآمن دائما على البدعة. نفترض أن العديد، إن لم يكن الأغلبية، ممن وصموا على أنهم “مرضى” جدد، هم في الحقيقة “أسوياء بشكل كاف”. ومن المرجح أن يتلقوا علاجا لا يحتاجونه نتيجة للوصم الخطأ.

تبدأ البدع عندما تُعطي السلطة الأقوى قوة وشرعية لذلك الفعل. إن نظام الدليل التشخيصي والإحصائي، ومن وضعه من “المتخصصين” هم واضعي الموضة الأساسيين- وهما القوة الدافعة لتعريف أمراض نفسية جديدة، وتصنيف المضطربين بشكل خفيف. بكلل أسف، يعاني معظم المتخصصين من تضارب مصالح فكري ينزع بهم نحو تضخم التشخيص. حيث يغيّبون الصورة الكاملة بتركيزهم على البحوث المتخصصة- يقلقون من عدم وجود تشخيص لمريض يحتاج لتشخيص، إلى درجة تجاهل مخاطر تصنيف مريض ليس بمريض فعليا. هناك جانب عاطفي أيضا، فحين يصبح المتخصصين مؤمنين بعمق، يظهر حبهم لتشخيصاتهم الولودة ورغبتهم بتنميتها وتطويرها. بينما يضغط كل فرد على تقليص التوسع، يضرب مجموع الضغوط مستوى عال من التضخم. قدت هؤلاء المتخصصون لخمسة وثلاثين سنة، لم يسبق أن اقترح أحدهم-ولا مرة واحدة- تضييق نطاق التشخيص[11].

يساهم الإعلام والإنترنت في تغذية ذلك، وتغذية البدع بالأخص. إذ يمكن للوباء الكاذب أن ينتشر في عالمنا الحديث مثل انتشار النار في الهشيم، وبتغطية 7/24 ساعة. بعضٌ مما سُلّط الضوء عليه قديم وقيّم للغاية، ربما يؤدي لإدراك شعبي وقبول حسن للمرض النفسي، لكن معظم القصص تُضخّم التشخيص ” التوحد في كل واحد من ثمانين!!!” ” فحص وعلاج الزهايمر قاب قوسين من الحدوث!!!” “هل طفلك يعاني من فرط الحركة وتشتت الانتباه؟” “اضطراب ثنائي القطب لم يأخذ حقه من التشخيص، قالها طبيب هارفارد!!!”. يقدم الإنترنت، التفاعل الاجتماعي والمعلومات، ودعم رائع للغاية، كذلك التخلص من وصمة العار لمن يعانون من أعراض نفسية، لكنه قلص من وجود السواء أيضا، وعلى هذا الأساس صنّف الناس الأسوياء أنفسهم بشكل خاطئ على أنهم مرضى، من أجل راحتهم والانضمام إلى المجموعة. إضافة لهذا، يلعب المشاهير دورا كأمثلة على التشخيص وتقبل العلاج.

بالطبع، هناك أكبر معزز للبدع الجديدة وهو تسويق شركات الأدوية، لكن هذه قصة مؤسفة بمفردها سنأتي على ذكرها قريبا.

أهمية الدليل التشخيصي والإحصائي لصالحه

كون الطبيعة البشرية على ماهي عليه، فإن انتشار أي تشخيص للأمراض النفسية سيرتفع بشكل مصطنع طالما أنه يحرس شيئا قيّما. في عالم أبسط كان التشخيص النفسي مبنيا فقط على الحاجة السريرية الملحوظة. لكنه الآن اكتسب قوة (غير مرحب بها) وتأثيرا على العديد من القرارات المالية والإدارية، واكتسبت هذه القرارات، بالتبادل، تأثيرا قويا على معدلات التشخيص. يُروج لتضخم التشخيص عندما يقدم الطبيب “ما يجاوز التشخيص” ليساعد المريض على الوصول إلى أمر ذي قيمة مثل مساعدات ذوي الإعاقة، أو الخدمات المدرسية. إذا كان التوحد، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، أو اضطراب ثنائي القطب للأطفال شرط أساسي للقبول في فصل صغير واهتمام فردي عال، ستدخل الحالات المبهمة في هذا التصنيف، وسرعان ما يتولد الوباء.

مثل ما يحدث في الموضة، يتزايد “الاضطراب النفسي” كلما ارتفع معدل البطالة. بعض ممن يُسرحون من عملهم سيتلقّون تشخيصا جديدا لأن هناك أعراض قد ظهرت لديهم، والبعض الآخر لأنها عرضتهم للعجز. لأن المساعدات المقدمة للجنود العائدين تتضمن تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة، كان هناك فرط تشخيص لهذا الاضطراب. هناك مفارقة في هذا الأمر- ألا وهي أن محاولة المساعدة عن طريق منح تشخيص ربما تُفضي إلى ضرر. يجد العديد من الجنود العائدين من أفغانستان، والعراق صعوبة في الحصول على عمل بسبب وصم “اضطراب ما بعد الصدمة” الملتصق بهم. يؤدي فرط التشخيص لتشويه مخصصات النظام، كأن يقلص الموارد والمنافع لمن هم في أمس الحاجة لها.

أكثر دوافع التضخم التشخيصي حماقة، هي في الكيفية التي يعمل بها التأمين الطبي في الولايات المتحدة. لتحصل على راتب، يجب أن يقوم الطبيب النفسي بتشخيص معتمد. كان هدف ذلك منع الزيارات الطائشة، لكن الأثر غير المقصود كان معاكسا للتحكم الحكيم في التكاليف المالية. فقد نتج من الاندفاع المبكر للحصول على تشخيص نفسي علاج غير ضروري له ضرر محتمل ومكلف، لمشاكل كان من الممكن أن تختفي من تلقاء نفسها. مكافأة الطبيب على عدم القفز إلى استنتاجات مكلفة على المدى الطويل، هو أفضل وأرخص تعويض تقدمه شركات التأمين له. هذا الحل المعقول هو في الواقع السياسة التي تنتهجها بقية العالم.

علم الأوبئة يخطئ العدّ

من السهل أن تذكر الصحف اليومية أن معدلات الاضطرابات النفسية في تزايد مستمر، وأحيانا بصورة كبيرة. أفضل مثال حالي هو التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. لا تصدق العدد. فقد تولدت الأرقام من قبل أطباء الأوبئة النفسية، مستخدمين طريقة ناقصة في تأصيلها ومنحازة في توجهها للإفراط في البلاغات.

كيف يمكن لمجال علمي أن ينحى إلى هذا الضلال؟ يعود ذلك إلى الاعتبارات البسيطة للدولار والسنت. تقوم الدراسات الوبائية بتعيين عينة ضخمة من التعداد السكاني العام باستخدام المقابلات الهاتفية عادة. سيكون من المكلف توظيف أطباء، لذلك تعتمد الدراسات على العمالة الرخيصة ليقوموا بمقابلات، دون خبرة سريرية أو حكم رشيد فيما إذا كانت الأعراض سريرية أم لا. فهم يضعون تشخيصهم للاضطرابات النفسية بناء على الأعراض وحدها دون الأخذ بالاعتبار ما إذا كانت الأعراض شديدة أو دائمة بما يكفي لتسويغ التشخيص أو العلاج.

يؤدي ذلك لنتائج متضخمة بشكل كبير. حيث تتوزع الأعراض المعتدلة بشكل واسع على التعداد السكاني العام، ومن وقت لآخر سيجد كل شخص، تقريبا، أن لديه بعض من الحزن والقلق، والبعض الآخر ربما يواجه صعوبة في التركيز أو أن يكون غريب الأطوار نوعا ما. لكن الأعراض المنعزلة أو المعتدلة لا تحدد اضطرابا نفسيا- بل يجب أن تتّحد مع الوقت بطريقة معينة مسببة ضغطا أو عجزا معتبرا. تتجاهل الدراسات الوبائية هذه المتطلبات المصيرية بشكل روتيني، فتشخصها بشكل خاطئ على أنها اضطرابات نفسية وهي أعراض خفيفة، عابرة، وتفتقر إلى الأهمية الإكلينيكية[12].

النتائج المتولدة من هذه الطريقة الجاهزة ليست إلا حدّا أعلى لانتشار أي اضطراب نفسي معطى. لا ينبغي أن تؤخذ هذه النتائج على القيمة الاسمية، واعتبارها انعكاسا حقيقيا لمدى انتشار المرض في المجتمع. إنه من المؤسف أن يُبلغ عن المعدلات المتضخمة دائما من دون تحذير مناسب، فتُقبل كما لو أنها تعكس انتشارا دقيقا للاضطرابات النفسية. لم يبالغ دزرائيلي عندما قال: “هناك ثلاثة أنواع من الأكاذيب، الأكاذيب، الأكاذيب الملعونة، والإحصاءات”.

إن علماء الأوبئة بذور طيبة لكنهم ليسوا أطباء، وربما لا علم لهم بالأفضل. بعكس الصيدلة فهم أقل براءة منهم- إذ يستخدمون النتائج لتعزيز المفهوم المضلل للاضطراب النفسي في كل مكان. حتى المعهد الوطني للصحة النفسية يحب المعدلات العالية لأنه يدعم متطلبات الميزانية للكونجرس- فإذا كان الاضطراب النفسي في كل مكان، إذن، علينا أن ننفق أموالا طائلة للبحث في أسباب ذلك الأمر[13].

سهولة استعمال الأدوية جعل من فرط استخدامها أمرا أسهل

قبل الخمسينات، كان هناك تجارة للأدوية النفسية لكنها تجارة متواضعة بأدوية مريعة. كانت المواد الأفيونية والمهدئة ذو شعبية واسعة بين المرضى لكنها غير محددة في تأثيرها، وسببت لهم مشاكل على المدى الطويل كالإدمان والجرعة الزائدة. بروميدس-Bromides، بارالدهيد-Paraldehyde، كلورال هيدرات-Chloral hydrate، وميلتون-Milton، كلها كانت غير مجدية بأعراض جانبية يصعب التعاطي معها.

عندما حان الوقت لأقوم بوصف الأدوية النفسية في الستينات، اُستبدلت معظم هذه الأدوية بما اُكتشف حديثا من معجزات دوائية في الطب النفسي- ثورازين-Thorazine للذهان، الليثيوم-Lithium للهوس، إلفيل ونارديل Elavil.Nardil للاكتئاب. لكن وصف هذه الأدوية للمرضى كان لا يزال أمرا حديثا وكبيرا نسبيا. تدربت في الوحدة الأولى في الولايات المتحدة لاستخدام الليثوم، كنا خائفين بشكل مرعب، جرعة زائدة قد تقتل مريضا أو تدمر كليتاه، ولم نكن متأكدين بشأن الجرعة الفعالة، وما هي مستويات الدم الآمنة. وتبين أن جرعة الثورازين المستخدمة كانت عالية وحولت مرضانا المهتاجين إلى أموات سائرين. كانت كل مضادات الاكتئاب المتوفرة في ذلك اللحين خطرة لتُجرب على مرضى العيادات الخارجية الانتحارين، جرعة أسبوع قد تكون قاتلة. وقد حولّت حياة المرضى الذين استخدموها إلى حياة مزرية- جفاف دائم في الفم، عسر في حركة الأمعاء، والإغماء عند الوقوف كان خطرا متكررا. ذلك لأن الأدوية يمكن أن تتسبب بعدم انتظام دقات القلب، وأي إجهاد عملي يمكن أن يحفز بدء ذلك. تطلب نارديل حمية غذائية صارمة لأنه يتداخل بشكل خطير مع أطعمة متعددة، النبيذ الأحمر، الجبن الأزرق، الفول، أما التشيانتي (نبيذ أحمر من إيطاليا-توسكاني) فربما يكون قاتلا. جميع الأدوية النفسية الأولى كانت خطرة للغاية، وليست سهلة الاستعمال، كانت تعطى للمرضى ذوي الحالات الشديدة. وحدهم الأطباء المتدربين كانوا واثقين من وصف تلك الأدوية.

جاءت الموجة الجديدة من الأدوية النفسية (المعجزة) في السبعينات. البنزوديازيبينات-The benzodiazepines، الليبريوم-Librium والفاليوم-Valium، غيرت كل شيء ووضعت خطا جديدا، فمن الآن وصاعدا سيكون تركيز شركات الأدوية الكبرى على تسويق الأدوية ذات الأعراض الجانبية القليلة، وتلك التي لا تسبب الجرعة الزائدة منها بالموت إلا في حالات قليلة. سمح ذلك بتحويل تركيز الرعاية من مجموعة صغيرة من المرضى إلى مجموعة أوسع من الأسوياء القلقين. قبل فترة طويلة، نسبة كبيرة من سكان الولايات المتحدة كانوا يأخذون أدوية نفسية سهلة الاستخدام. ولأن علاج المرضى باستعمال “البنزوس” لا يتطلب خبرة كبيرة، فقد تولى أطباء الرعاية الأولية معظم الوصفات الطبية. سرعان ما أصبحت هذه الأدوية ناجحة بشكل واسع حتى أصبحت جزءا من حياة الشعب الأمريكي، وأدركت شركات الأدوية أن الأدوية أصبحت منجم ذهب لهم. بطبيعة الحال، اتضح أن الليبريوم، الفاليوم، (وأكثر من ذلك شقيقهم الأصغر زاناكس-Xanax الذي قُدّم في الثمانينات) كانت أدوية إدمان حقيقية وليست رحيمة مع الجرعة الزائدة، خاصة عندما تخلط مع الكحول، أو أي أدوية أخرى تسبب ضيق تنفس. تلك الأدوية كانت نعمة لشركات الأدوية ولكن ليس للمرضى.

بعد ذلك أتى زحف لا يرحم من مضادات الاكتئاب-مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية-SSRI antidepressants أواخر الثمانينات وبداية التسعينات- كانت قصة نجاح تسويق كلاسيكية. أصبح بروزاك-Prozac أفضل المبيعات بالضربة القاضية، حتى أفضل الكتب مبيعا من قبل طبيب نفسي زاد من قيمته ليس فقط كمضاد للاكتئاب، بل كدواء ترف يمكن أن يجعك بأفضل حال[14]. بعد ذلك، يظهر كل عام أو عامين نوع جديد من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، زولوفوت-Zoloft، باكسيل-Paxil، سيلكسا-Celexa، وكل واحد يأخذه حصته من أفضل المبيعات. تسويق هذه الأدوية سهلة الاستخدام كان مرتبطا بشكل وثيق بتسويق (وفقا لشركات الأدوية) تشخيصات سهلة الإجراءات. سرعان ما أصبحت مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية تُوصف لنوبات الذعر، القلق المعمم، الرهاب الاجتماعي، الوسواس القهري، اضطراب ما بعد الصدمة، اضطرابات الأكل، سرعة القذف، والقمار القهري كأدوية منعشة. بالطبع كان هناك أعراض جانبية، بعضها متكررة (مثل انخفاض الطاقة الجنسية) وبعضها نادرة ولكنها خطيرة (مثل الهيجان، الانتحار، العنف). لكن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية تناسب الحياة اليومية، يتناولها حاليا ما يقارب 20% من النساء. سيكون تضخم التشخيص عاقبة حتمية لقوة تسويق الأدوية سهلة الاستخدام.

الجيل الجديد من مضادات الذهان غير القياسية (ريسبردال-Risperdal، زيبركسا-Zyprexa، سيروكيل-Seroquel) التي قدمت منتصف التسعينات كانت انتصارا مذهلا ومخيفا للتسويق. ظهرت في البداية على أنها خطوة كبيرة للأمام، ليس بشكل فعال، لكن بأعراض جانبية ملائمة. المريض الذي يتناول مضادات الذهان التقليدية لديه مظهر مميز تماما، يمكن التعرف عليه بسهولة من التحديق المركز، الوقوف المتصلب، الرعشة والحركات غير الطبيعية، والمشي المتراخِ. سرعان ما أخذت هذه الأدوية السهلة وسهلة الاستخدام مكانها في القمة، متفوقة على كافة سجلات المبيعات. لم يكن هذا ليحدث ضمن حدود تسويق الفصام الضيقة. فكان على شركات الأدوية الحصول على مؤشر اضطراب ثنائي القطب، بعد ذلك وجب عليهم التعريف بالاضطراب بشكل واسع لا يمكن التعرف عليه. سرعان ما وُصفت أدوية الذهان بشكل مثير للجدل، حتى من قبل أطباء الرعاية الأولية يصفونها للمرضى الذين يعانون من تشكيلة متنوعة من القلق، الأرق، والتهيج. والمفارقة أن هذه الأدوية الخطرة يمكن أن تسبب السمنة المفرطة، السكري، أمراض القلب، تقليص عمر الحياة المحتمل للفرد، وتملك الآن 18 مليار من المبيعات في السنة. يصف أطباء الرعاية الأولية أدوية خطرة خارج اختصاصهم، لمرضى يجب ألا يتناولونها. يثبت لنا هذا مرة أخرى أن الأدوية سهلة الاستخدام، والتي توصف بشكل سهل ستُؤخذ إلى أبعد من حاجتها، خاصة عندما تدرّ الكثير من الأموال. وللتذكير مرة أخرى، كان لملف الأعراض الجانبية السيئة للأدوية النفسية المبكرة قيمة في منع الإفراط في استخدامها وإبقاء التضخم التشخيصي قيد المراقبة.

المتاجرة بالمرض من قبل شركات الأدوية الكبرى

إن شركات الأدوية الكبرى ضخمة وناجحة بشكل لا يصدق. فالمبيعات حول العالم تتجاوز 700 مليار كل سنة، نصفها في أمريكا الشمالية، وربعها في أوروبا[15]. بهامش ربح نسبته 17 بالمئة ويعدّ من أعلى المعدلات في كافة الصناعات[16]. لماذا هذه الضخامة وهذا النجاح؟ تبرر الشركات ارتفاع أسعارها وعوائدها الهائلة بالمراهنة على جهودها البحثية في تقدّم العلوم الطبية وتحسين رعاية المرضى. هذا في الغالب أمر تافه. إذ تنفق شركات الأدوية الكبرى ضعف هذا المبلغ (60 مليار) على الترويج والبحوث، وفي الغالب يمولون البحوث الطبية الكاذبة، إضافة إلى إنجازها بطريقة خاطئة وبدوافع خاطئة أيضا، متجنبين الاستفسارات التي من الممكن أن تنقل لنا شيئا ذي أهمية، كل ذلك لصالح نجاح “خبراء التسويق” الذين يهدفون في الغالب إلى تعزيز التسويق وليس الاكتشافات الطبية[17].

أفضل ضمان للربح هو “الأنانية” مرارا وتكرارا. إن تطوير دواء يمكن أن يشكل فارقا حقيقيا للمرضى يعدّ مخاطرة مالية. لذلك، أذكى لعبة للزيادات التنفيذية وزيادة أرباح المساهمين يكون بالمخادعة قليلا في الزيادات الموجودة بما يكفي لجعلها ملحوظة بالفعل عن طريق الكسب غير المشروع. يمكن للشركات حماية امتيازاتها بشكل مضاعف عبر إجراء أتفه التغييرات- كتحويل دواء أيمن إلى أيسر من تلك التي لها تأثيرات مماثلة، أو أن تغيّر قليلا من مدّة عمل الدواء. أما الطريقة الثانية المؤكدة لرفع الدخل وتوسيع امتيازاتها، فهي عبر إيجاد أسواق عالمية جديدة للاستيلاء عليها بدواء متوفر- وذلك عبر عمل بحث يجري استخدامه على الأطفال أو لتشخيص مختلف عما اُتفق عليه في الأصل. عباقرة السوق هم من يقود الجهود البحثية تلك التي ليست من النوع العلمي، والنتيجة متوقعة مبيعات مذهلة، واكتشافات دنيئة.

ومما يزيد من سوء الامر، أن البحث غالبا ما ينجز بشكل ضعيف ويقدم بطريقة منحازة للغاية. فالبيانات مملوكة وتحت حراسة مشددة، تدفن النتائج السلبية روتينيا، ويُشاد بالاكتشافات الإيجابية الصغيرة التافهة بها وكأنها المجيء الثاني للمسيح؛ باحثون فاسدون، وأوراق علمية يكتبها كتّاب شركات مجهولون. تُقاس الأعراض الجانبية والمضاعفات بشكل سطحي وبالكاد يُبلّغ عنها. ليس هناك حساب عادل للمخاطرة/الفائدة/ التكلفة- يُبالغون بالفوائد ويٌقلصون من المخاطر، ويتجاهلون أمر التكاليف. ليس لتسعير الدواء علاقة بالكلفة أو القيمة الحقيقية للدواء، بل يعكس بدلا من ذلك الموقف الاحتكاري لشركات الأدوية الكبرى في السوق وهيمنتها على السياسيين. في أسوأ الحالات، تكون بحوث شركات الأدوية الكبرى لعبة مُضلة تهدف إلى التضليل والإغواء بدلا من تنوير الأطباء والمرضى. إن الادعاء بأن الأدوية عالية الكلفة لأنها تكلف الكثير من البحوث ما هو إلا ستار مخادع.

يُظهر استعراض سريع للستين سنة الماضية أن شركات الأدوية لا تملك سجل أبحاث تحسد عليه في الطب النفسي. أكثر فترة اكتشافات مثيرة في علم الأدوية النفسية حدثت في الخمسينات، ولم يكن لشركات الأدوية أي يد في ذلك قطعا. أول أدوية للذهان، مضادات الاكتئاب الأولى، ومثبطات المزاج الأولى، كلها وجدت من عزلة نقية واكتشاف عن طريق المصادفة، يُعزى ذلك لمهارات الملاحظة لدى مكتشفيها، وتحقيق المكاسب المالية من فعالية الدواء. لاحظ جراح فرنسي أن دواء يسمى ثورازين يستخدم قبل العملية لمنع الغثيان، صدف أيضا أنه يهدئ مرضاه ويجعلهم غير ميالين لضغوط إجراء العملية. مرر هذه الحيلة لأخيه غير الشقيق الطبيب النفسي قبل زمن طويل من ولادة مضادات الذهان. لوحظ أن مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين MAO التي كانت تُستخدم لمرض السل أنها تنعش المرضى، وخرجت بذلك أول مضادات الاكتئاب. وكان لليثيوم تأثير غير متوقع على حيوانات المختبر، مما أدى إلى استخدامه للهوس. لم تكن هذه الخروقات مكلفة أو صناعية، كلها كانت نتاج أعين يقظة وعقول متأهبة. مثل البنسلين، أول دواء في كل مجموعة يعمل جيدا لدرجة أنك لا تحتاج إلى دراسة مزدوجة التعمية ومئات من المرضى لتعلم موقفك من هذا الأمر الكبير. لم تأتِ أيٌّ من بحوث شركات الأدوية في الستين سنة الماضية بمنتج جديد يُجاوز فعالية الأدوية المبكرة التي اُكتشفت بهذه الطريقة عن طريق الصدفة[18].

لسوء الحظ، اُختيرت كل المهام السهلة في بداية تطور الدواء ولا زالت العائدات منذ ذلك اللحين ضئيلة وغالبا كمالية. رغم البدايات المتأخرة، إلا أن شركات الأدوية الكبرى انطلقت بسرعة كبيرة في التسويق الإعلاني للأدوية النفسية. حيث طُورت العديد من المنتجات وجُلبت إلى السوق أواخر الستينات. كانت مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات إضافة قيمة للغاية للرعاية السريرية لكن بقيود صارمة مثل أصحاب التجارة الرابحة بسبب أعراضها الجانبية المزعجة واحتمالية الوفاة عند تناول جرعة زائدة. أتى الانتعاش الحقيقي بمكاسب ضخمة عندما أصبح الفاليوم والليبريوم سلعا رئيسية للغذاء المنزلي. كانت المسألة مفتوحة بشأن ما إذا أسهمت بمزيد من الأذى أو التحسن للمرضى، فهي تهدئهم لكنها تجعلهم مدمنين في الغالب وتسبب كل مشاكل الأعراض الانسحابية. لكن شركات الأدوية الكبرى تعلمت درسا كبيرا من ذلك، وعرفت أن المال الحقيقي يأتي من الأدوية “سهلة الاستعمال” التي تلبي نداء التسويق الجماعي. قُدّمت مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية في الثمانينات كخيار أمثل- هي ليست بأكثر فعالية من سابقاتها، لكنها أكثر تسامحا وأمانا مع الجرعة الزائدة. كذلك مضادات الذهان لم تكن بأكثر فعالية من سابقاتها، بل دفعتهم لمخاطر أسوأ بكثير على المدى الطويل لكنها كانت سهلة الاستخدام. وهذا ما أجاز التكرار، إذ لم تبتكر شركات الأدوية الكبرى من قبل مُنتجا تجاوز فعالية الأدوية المتوفرة في الستين سنة الماضية. تُطرح الأدوية لتسويق مكاسب مالية متعددة، لكنها تتراجع عادة عندما يأتي الأمر للبحوث. حيث لا وجود لسجل مرغوب فيه بعد كل هذا الصخب وكل هذه الدعايات الإعلانية.

تكمن مهارات شركات الأدوية الكبرى في مكان آخر- فهي فعالة وبارعة بشكل ملحوظ عندما يتعلق الأمر بالتسويق والكسب. ستون مليار دولار في السنة تذهب ما بين بيع المنتجات وشراء السياسيين. في العقود الأخيرة، اُختطفت المؤسسات الطبية من قبل شركات الأدوية بكفاءة، عن طريق ممارسة نفوذ لا مبرر له على قرارات الأطباء، المرضى، العلماء، المجلات، الجمعيات المهنية، جمعيات حماية المستهلك، الصيادلة، شركات التأمين، السياسيين، البيروقراطيين، والإداريين. وكانت أفضل طريقة لبيع أدوية نفسية هي أن تبيع الأمراض النفسية. تملك شركات الأدوية طرقا متنوعة للقيام بذلك، عبر التلفاز وإعلانات وسائل الإعلام المطبوعة؛ فتنتخب معظم الأطباء المواصلين لتعليمهم الطبي ( في بعض الأحيان تعرض أغلى المطاعم وأجمل المنتجعات، وللأطباء المتدربين وطلاب الطب الأرخص، بيتزا تفي بالغرض) ؛ كما تمول المجلات المهنية، المجلات، جمعيات حماية المستهلك، تغزو الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتسلع آراء المشاهير. تتجاوز مبيعات شركات الأدوية على عدد المرضى في غرفة الانتظار لكل طبيب من بين سبعة أطباء، (ممن تجمع عيادته أجمل الشخصيات في هوليوود.)

هناك عدد قليل من الناس لديهم اضطراب نفسي، وهناك العديد ممن لديه اضطراب نفسي معتدل، لكن المصدر الأصل لحصّة التسويق هو ما يثير القلق. إذ ترغب شركات الأدوية الكبرى أن تكون المصدر الأول وتحقق عائدات رائعة من خلال تعزيز فكرة أن العديد من المشاكل الحياتية هي اضطرابات نفسية بسبب “خلل كيميائي” وبالإمكان حلّها من خلال استهلاك الحبوب. ساهمت أكثر العقول الإعلانية إبداعا، وأكثر الأبحاث التسويقية شمولا بدفع المنتج إلى مكان لم يكن يحلم به من قبل. حيث أُقنِع المستهلكون بأن الحياة ستكون مثالية لو قمنا بخطوات بسيطة لمناغمة عمل الدماغ وجعله أكثر مثالية. الوعد الوهمي هو أن الحبوب ستقوم بما هو أكثر من مجرد علاج للمرض، بل يمكن أن تساعد أيضا على تحقيق أفضل طريقة للحياة من خلال كيميائيتها. لو أنك ذهبت لطبيب الأسنان لتصليح أسنانك بأدنى من درجة الكمال، فلم لا يكون الأمر نفسه مع دماغك؟ لكن لم يرغب أحد بتسوية أقل من السعادة والنجاح. نجح بيع الأنماط الحياتية الجديدة مع بيع السيارات، البيرة، العطور، وتصميم الملابس، فلم لا ينجح مع بيع الحبوب؟ ذلك ما توضحه الرسالة بجانب رسومها المقنعة، حيث يتوقف المطر وتشرق الشمس عندما تتناول مضادات الاكتئاب، فالمكتئب يصبح القائد الواثق، والشخص الكسول يصبح عدّاءً جيدا. أما بالنسبة للأطفال فالصخرة اللطيفة العابسة تصبح مبتسمة. ودائما ما تطلب الإعلانات منّا أن “اِسأل طبيبك”. بالطبع، فاقد مدّدت الشركات أسلاكها للطبيب بالفعل برسالة مماثلة، وقدمت له عينات مجانية يوزعها حينما يريد صرفك من مكتبه والهروب من أسئلتك المهمة[19].

أصبح العديد من الأطباء قصدا أو من دون قصد وكلاء في حملة تسويق شركات الأدوية لبيع الأدوية الجديدة. يمكن أن يكون “التعليم” و”البحوث” ثياب الحمل التي تغطي الذئب الحقيقي لسوق الأدوية. يُعين عدد ثابت من “قادة الفكر” من الطب النفسي لكي يتطرقوا للفوائد العجيبة لتناول الأدوية النفسية، مع تحجيم أضرارها. توشك الأمور أن تكون على أفضل ما يرام، لكنها مسألة وقتية حتى تستخدم شركات الأدوية الكبرى قادة الفكر ليمارسوا هيمنتهم على البرامج البحثية والتعليمية للطب النفسي. هناك عشرات من الندوات التي ترعاها الشركات المصنعة في الاجتماع السنوي للاتحاد الأمريكي للطب النفسي، والتي تعرض أفضل المتكلمين والأطعمة، وتجتذب أكبر الجماهير. إن معظم الجولات الكبرى الأسبوعية التي عُقدت في المستشفيات وكليات الطب في أنحاء البلاد، قد مُولت من قبل شركات الأدوية الكبرى وقادتها أسماء معروفة لأعضاء هيئة التدريس، يموّلون بشكل ملائم عبر “مكاتب المتحدثين”.

أنا أعلم بشأن “قادة الفكر” لأنني كنت واحدا منهم في السابق. مساهمتي مع صناعة الأدوية تعود لثلاثين سنة ماضية، وكان لها مجموعة من الأشكال. في الثمانينات كنت نائبا لرئيس لجنة برنامج اتحاد الطب النفسي الأمريكي كمسؤول عن تنظيم اجتماعه السنوي. ذهبت قُدما مع القرار الجماعي لرعاية شركات الأدوية للندوات التي تقام على أساس أهمية المتحدثين والموضوعات المطروحة- لم أتصور أن تصبح المسألة شعبية جدا لدرجة تغطية بقية الاجتماعات، وتكون متحيزة تماما لأن تكون تجارية أكثر من تهميشها للعلوم. لخمسة عشر عاما كنت مديرا لعيادة خارجية في كورنيل، والتي قدمت بين الفينة والأخرى دراسات بحثية عن رعاية شركات الأدوية. وهناك الآلاف من الخطابات التي أقمتها خلال السنوات كانت مُمولة بشكل مباشر أو غير من شركات الأدوية. وقد قمت بوضع سلسلة للمبادئ التوجيهية للمتخصصين، ومُولت من قبل شركات الأدوية. عندما كنت رئيسا لقسم الطب النفسي في جامعة ديوك، ترأست قسما كان له رعاية صناعية واسعة للعديد من برامجه البحثية والتعليمية. لأكون دقيقا، من كافة هذه الأنشطة، لم يحصل مرة قلت فيها أو نشرت شيئا لم أكن مقتنعا به، بل في كثير من الأحيان أقول وأنشر أشياء تجعل شركات الأدوية تجفل من الألم. لطالما أدركت المخاطر التي تخفي ما دونها، ولا أظن أنني كنت تحت سطوتها يوما لأقدم مادة بطريقة منحازة. لكن تذكيرا لما مضى، كان من غير اللائق أن أشارك في العديد من الأنشطة التي يمكن أن تُترجم على أنها مسوّق غير مباشر لشركات الأدوية. ولقد رأيت المنحدر الزلق الذي يواجه من لديهم ارتباط عميق بها وتردد أقل.

إذا كان الجميع مريضا، فعلى الجميع تناول الدواء[20]. إن سوق الأدوية النفسية يتضخم باستمرار، وهو في حالة تضخم أصلا. فعندما بدا سوق البالغين متشبعا، قامت شركات الأدوية بتوسيع التركيبة السكانية للمستهلك عن طريق الدفع بمنتج للأطفال، إذ ليس من قبيل المصادفة أن أكثر من وباء نفسي ظهر مؤخرا كلها تخص الأطفال. والأطفال تحديدا خيار استهلاكي- ضعهم في الصورة مبكرا- فلربما يكونون بيدك مدى الحياة. على الجانب الأخير من نهاية دورة الحياة، تستهدف الشركات كبار السن فتبيع مضادات الذهان مثل الكعك الساخن في دُور الرعاية. لم تتقيد شركات الأدوية الكبرى بحقيقة أن الأطفال وكبار السن هي أصعب تركيبة سكانية لتُشخص بشكل دقيق، أو أنهم الأكثر ضعفا تجاه الأعراض الجانبية المضرة، أو أن الاستعمال المفرط لمضادات الذهان في دور الرعاية قد زاد من معدل وفيات كبار السن. ومما يثير القلق أكثر، الأطفال الضعفاء، ممن يتناولون كمية كبيرة من الأدوية ويحتاجون إلى رعاية اقتصادية أو رعاية بديلة[21].

أصبح ما نسبته سبعة بالمئة من الأمريكيين مدمنين على أدوية نفسية مشروعة[22]. وأصبحت إساءة استعمال الأدوية الموصوفة طبيا مشكلة أكبر من تعاطي المخدرات غير المشروعة. إن كان هناك من طريقة مقنعة لبيع تشخيص حتى يصدق الناس كذبا أنهم يعانون منه، فشركات الأدوية ستحلّ ذلك وبنجاح كبير، وأحيانا بممارسات غير شرعية[23]. يبدو أن شركات الأدوية الكبرى تشعر أنها فوق القانون. لقد استوعبت معظم الشركات، تقريبا، الغرامات الضخمة والعقوبات الجنائية على ممارسات البيع غير المشروع. حيث تأخذ الأدوية موافقة من هيئة الغذاء والدواء فقط لعلاج تلك الاضطرابات النفسية التي تُشير الدراسات على أنها فعالة وسليمة. على الرغم من أن الأطباء لديهم سلطة تقديرية لوصف الدواء “دون تصريح” لاستخدامات أخرى، إلا إنه من غير القانوني تماما لشركات الأدوية أن تشجعهم على فعل ذلك. يُظهر “جدول العار” لشركات الأدوية (انظر أدناه) كيف تستهين شركات الأدوية الكبرى بالقانون. الغرامة الضخمة التي تبلغ 1.3 مليار دولار، ربما لن تكون سوى تغيير في الأسعار، وتغيير في تكلفة أداء الأعمال، إذا ما نظرنا إلى الدخل الهائل الذي يمكن جنيه من خلال التسويق المضلل. لعل نتمكن من ترويض هذا التضخم عبر فرض غرامات أكبر وعقوبات أكثر تشددا. يلزمنا كذلك تحذير الأطباء من أن وصف الدواء دون تصريح سيخرج عن السيطرة، ويضرّ في الغالب، وهو شكل من أشكال الإهمال.

جدول العار لشركات الأدوية:

*من أطروحة الدكتوراه لمليسا رافين

|

التاريخ |

الشركة |

الغرامة/ التسوية |

الدواء |

العمل الجنائي |

|

أغسطس 2012 |

جونسون & جونسون |

181 مليون دولار غرامة مدنية.

|

Risperdal |

ترويج بدون تصريح.[24] |

|

يوليو 2012 |

غلاسكو سميث- كلاين |

3 مليار دولار: مليار دولار غرامة جنائية، 2 مليار دولار غرامة مدنية.

|

Paxil, Wellbutrin, Avandia |

ترويج بدون تصريح، عدم الإبلاغ عن بيانات السلامة Avandia[25] |

|

مايو 2012 |

آبوت

|

1.5 مليار دولار: 700 مليون غرامة جنائية، 800 مليون غرامة مدنية.

|

Depakote |

ترويج بدون تصريح.[26] |

|

أبريل 2012 |

جونسون& جونسون |

1.1مليار دولار غرامة جنائية.

|

Risperdal |

ترويج دون تصريح للبالغين والأطفال: تقنيات تسويق احتيالية.[27]

|

|

يناير 2012 |

جونسون& جونسون |

158 مليون دولار.

|

Risperdal |

ترويج بدون تصريح، مخالفات السلامة[28]

|

|

سبتمبر 2010 |

نوفارتيس

|

422.5 مليون دولار: 185 مليون غرامة جنائية، 237.5 مليون غرامة مدنية.

|

Trileptal |

ترويج دون تصريح لاضطراب ثنائي القطب، ألم الاعتلال العصبي.[29]

|

|

سبتمبر 2010 |

فورست

|

313 مليون دولار: 164 مليون غرامة جنائية، 149 مليون غرامة مدنية. |

Lexapro, Celexa, Levothroid |

ترويج دون تصريح للأطفال والبالغين: دعاوى باطلة، توزيع لدواء غير مرخص (Levothroid)[30]

|

|

أبريل 2010 |

أسترازينكا

|

520 مليون دولار غرامة مدنية. |

Seroquel |

ترويج بدون تصريح استهداف متخصصي الشيخوخة، أطباء الأطفال.[31] |

|

سبتمبر 2009 |

بفايزر

|

1.3 مليار دولار غرامة جنائية. 1.1مليار دولار غرامة مدنية.

|

Geodon, Lyrica, Bextra, Zyvox

|

تسويق دون تصريح.[32] |

|

يناير 2009 |

إيلي ليلي

|

1.415 مليار دولار: 515 مليون غرامة جنائية: 800 مليون غرامة مدنية. 100 مليون دولار مصادرة الأصول.[33] |

Zyprexa |

ترويج دون تصريح للخرف، الهيجان، الغضب، العنف الاكتئاب، واضطرابات النوم المعممة.[34]

|

|

سبتمبر 2007 |

بريستول مايرز سكويب |

515 مليون دولار غرامة مدنية. |

Abilify, Serzone, Among others |

تسويق وتسعير غير قانوني: ترويج دون تصريح.[35]

|

|

يوليو 2007 |

بوردو

|

ما يقارب 635 مليون دولار غرامة مدنية، عقوبات، تعويضات، 500.000 دولار غرامة جنائية. |

OxyContin |

احتيال في تسمية العلامة التجارية تسبب في تقديم دعاوى باطلة.[36] |

|

2004 |

وارنر-لامبارت (بفايزر)

|

430 مليون دولار: 240 مليون دولار غرامة جنائية، 190 مليون دولار غرامة مدنية. |

Neurontin |

ترويج دون تصريح لاضطراب ثنائي القطب، الألم، الصداع النصفي، الكحول مع دراوول.[37]

|

البلاسيبو (الدواء الوهمي) يستجيب لمبيعات الدواء

تأتي كلمة البلاسيبو من المعنى اللاتيني “أنا أُسعد” وهل أسعد البلاسيبو من قبل! يشير “تأثير الدواء الوهمي” إلى أشخاص يتحسنون من تأثير التوقعات الإيجابية المستقلة عن أي تأثير شفائي معين خلال العلاج. إن تأثيره فعال جدا، فالناس يحصلون على نتائج عظيمة من علاج ليس له أي شأن باضطرابهم. ربما من العدل القول بأن هذا الدواء الوهمي أعظم أعجوبة دوائية واسعة الشهرة حتى الآن، رخيص وفعال للجميع باستثناء الحالات الشديدة، بالإضافة إلى أن له أعراض جانبية قليلة.

لكن تأثير البلاسيبو يسبب مشاكل خطيرة جدا- حيث يجعل الناس مدمنين على أدوية لا يحتاجونها، ثمنها باهظ، وتضر أحيانا، ومن الناس من يأخذها لأعراض ليست موجودة. يتخلل تاريخ الطب النفسي علاجات مريعة، كانت في الغالب أخطر من المرض الذي كان معنيا بالعلاج. سمح التفكير السحري للأطباء بإلحاق أذى عظيم (وللمرضى بقبول هذا الأذى) عبر ادعاء فوائد وهمية- حتى وإن كانت غير فعالة أو مؤلمة، وذلك باتباع أوامر الطبيب كما يجب. أُعطي المرضى الذي يعانون منذ مدة طويلة دواءً للقيء كي يساعدهم على تقيؤ الألم، مسهلات تساعدهم على قضاء الحاجة، اعطوهم سلعة يبتلعونها وفتحات ليُخرجوا منها ألمهم. كانوا منغمسين بالوهم لدرجة الغرق، مصابين بحمى مرتفعة، ملفوفين بكمادات باردة، يدورون في كراسٍ خاصة، أو معلقين بحبال تتدلى من السقف. حاليا، نخاف وبشدة من كافة أنواع المواد، فقد ثُمّنت السموم الخطرة يوما ما، كدواء شفاء احتيالي. إن تأثير البلاسيبو هو السبيل الوحيد لشرح هذا المعرِض الاحتيالي الذي يبدو سخيفا الآن، فحتى العلاجات المشؤومة قد تسببت خلال آلاف السنوات بمعاناة طويلة لأشخاص كانوا مرضى بالفعل. هذا التأثير هو نوع من السحر الطبي الذي يُعطي الأطباء سلطة غير مستحقة، وعلّة لإيمانهم المتكرر بالعلاجات السيئة.

نشأت أعجوبة الاستجابة للبلاسيبو من عدة أسباب مختلفة، أحيانا مستقلة وأحيانا تفاعلية. وربما الأهم من ذلك، “الأثر الزمني”. ربما يكون الزمن أفضل من يتكفل بالشفاء، وقطعا لن يشفي جميع الجروح، لكنه دوما كان السبيل الآمن والأهم للتعامل مع العديد من المشاكل النفسية والجسدية في الحياة. يشفينا الزمن على نحو جيد، ذلك لأن العديد من عللنا قصيرة الأمد، ظرفية، محدودة ذاتيا- فأجسادنا وعقولنا تبرمجت لتكون مرنة من دون أن نبذل جهدا في ذلك.

تأتي بعد ذلك القوة الهائلة من الأمل والتوقعات. يتحسن الناس إذا آمنوا بالعلاج، وامتلكوا ثقة كاملة تساعدهم على التحسن، مهما كانت تلك الثقة عرضية أو خطرة. لطالما كانت الحياة مؤلمة ومحفوفة بالمخاطر. إن قوة التفكير الإيجابي هي جزء من سيكولوجيتنا لأنها تمنح ميزة انتقائية لمن يحظى بالحصول عليها. ولعل سرعة الشفاء كانت مرحلة مبكرة في سباق التطور البشري، لكن الاستمرارية هي ما جعلها تصل إلى خط النهاية، لتبقى متأصلة حتى عند أسلافنا. إن قدرة التغلب على التثبيط وسلبيات المرض من خلال الاستجابة الجيدة للدواء الوهمي كانت مسارا مؤكدا لنجاح التطور البشري.

يثبت التصوير الدماغي أن تأثير البلاسيبو له تأثير بيولوجي تماما مثلما أن له جذور نفسية. يحضرني مثالي المفضل لتذوق النبيذ، وليس الدواء. عُرف منذ فترة طويلة أن الناس يقيّمون النبيذ أفضل بكثير إذا علموا أن الزجاجة تكلف تسعين دولار بدلا من عشرة دولارات. يُبرز ذلك كيف أنه من السهل إقناعنا. لكن التصوير الدماغي يخبرنا شيئا أساسيا ومثيرا عن الطبيعة الإنسانية. حيث أن مراكز المتعة في الدماغ تضيء بشكل أكبر عندما تعتقد أنك تشرب نبيذا باهظ الثمن، حتى وإن لم يكن كذلك. لا تعدّ التوقعات خبرة كاملة، لكنها تشكّل جزءا لا يتجزأ منها. بالمثل، حينما تثبط حبوب البلاسيبو استجابة الدماغ للمؤثرات المؤلمة؛ إذ تحاكي مضادات الاكتئاب الوهمية التأثير الدماغي لمضادات الاكتئاب الحقيقية، بلاسيبو باركنسون ترفع من مستوى الدوبامين، بلاسيبو السكري تؤثر على مستوى السكر في الدم، بلاسيبو الكافيين والريتالين لها تأثير محفز على مراكز الدماغ، ويؤثر البلاسيبو أيضا وبعمق على الجهاز المناعي. إن الاستجابة لهذا الدواء الوهمي جزء مهم من ردة فعلنا لكل شيء. هي مبنية بعمق في طريقة عمل أدمغتنا- حتى الحيوانات تستجيب أيضا بروعة لتأثيره.

العامل الاجتماعي مهم أيضا، فاستجابتك تساعد في الحفاظ على مفتاح العلاقات، وتدعيم الطقوس الاجتماعية. نحن حيوانات اجتماعية تعمل بشكل جيد فقط عندما تكون جزءا من المجتمع، وإن حدث العكس فإن من شأن ذلك أن يهدد رفاهية هذا المجتمع. دائما ما يتشارك الطبيب ومرضاه الحاجة للإيمان بقوة الشفاء لدى النظريات المألوفة حاليا، الطقوس، الترانيم، العزائم، الإجراءات التشخيصية والفحوصات، والأدوية. حتى إذا لم يكن لديها قيمة محددة، إلا أن طقوس الشفاء تقدم وعدا قويا بالخلاص من المرض أو مجموعة الأمراض لدى الفرد. لذا، تعدّ الاستجابة للدواء الوهمي غاية في الأهمية، وهي تعني وجود احتمال قليل أن تظل مريضا بعدما يشفى جميع المرضى في مجتمعك. إن القدرة على تطويع الثقة والأمل للشخص المريض لطالما كانت ولا زالت هي المهارة الأساسية لدى الشامان العظيم أو الطبيب العظيم في وقتنا الحالي. لقد أصبحت المهارات التقنية للطبيب روتينية بشكل متزايد، وربما تُنجز قريبا وبشكل أفضل بواسطة الكمبيوتر، لكن مهارات الشامان الطبية ستكون دوما مهمة للمرضى وللمجتمع.

جنت شركات الأدوية الحديثة أموالا طائلة مستفيدة من قوة انتشار الاستجابة للبلاسيبو. إن أفضل طريقة للحصول على نتائج جيدة من الدواء، هي أن تعالج به الأشخاص الذين لا يحتاجونه حقا- فأعلى درجة استجابة للبلاسيبو تحدث عند أولئك الذين يتحسنون طبيعيا ومن تلقاء أنفسهم[38]. كانت الخدعة التسويقية الذكية في إقناع الأطباء بعلاج مرضى غير حقيقيين، وفي نفس الوقت إقناع الأسوياء من الناس بأنهم مرضى بالفعل. بتوسيع شركات الأدوية حصتها في السوق لتشمل الأصحاء القلقين، هي بذلك لم تعزز دائرة المستهلكين فقط، بل أمّنت رضا كافة المستهلكين أيضا. من يستجيب للبلاسيبو غالبا ما يكون مستخدما له على المدى الطويل حتى عندما يكون الدواء عديم الجدوى، ذلك لأنه لا يعلم أنه لعب دورا مؤثرا في تحسنه، ولأنه لا ينزعج من الأعراض الجانبية له- هذا المزيج الماكر هو ما يخلق المستهلك الحُلم لشركات الادوية ولمساهميها.

في الدراسات الاستقصائية، يعترف معظم الأطباء باستخدامهم أدوية غير مؤذية نسبيا مثل البلاسيبو، لإعطاء المريض قشة يتعلق بها للخروج من مرضه. إذا كان وصف دواء وهمي مقبول كممارسة أخلاقية، فسوف يرتفع بلا شك إلى أعلى مستوى في المبيعات. لأعيد ما قاله فولتير: ” يكمن فن الطب أحيانا في تسلية المريض، بينما تقوم الطبيعة بدور الشفاء من المرض.”

باقتناع كبير، نعلم أن البلاسيبو يعدّ قصة نجاح عظيمة بالفعل، لو أن شركات الأدوية لم تصل إليه. حيث أن نسبة معقولة من استعمال الأدوية في الطب النفسي (أو في الطب) تكون مبنية على الاستفادة المجربة والصحيحة لتأثير دواء البلاسيبو. هنالك اختلافان فقط بين عصرنا الحاضر والشامان القديم أو كيميائي العصور الوسطى. أولا: تسويق ما كان في الأصل أدوية وهمية باهظة الثمن أصبح يدّر ربحا ويُدعم بشكل كبير عالميا، وبتأثيرات مدمرة. ثانيا: تحتاج الآن أن تحصل على تشخيص من الدليل الإحصائي والتشخيصي للحصول على وصفة دواء باهظ الثمن، والذي في الغالب ليس له فعالية أكثر من كونه دواء وهمي- ويعدّ هذا دفعة كبيرة لتضخم التشخيص. المفارقة الساخرة، هو أنه كلما ارتفع سعر الدواء كلما زاد تأثيره، تماما مثل تذوق النبيذ. ما أعظمها من صفقة لشركات الأدوية!

لخصت لنا قصتان ناجحتان للتسويق المالي والشفائي أيضا، قوة تأثير البلاسيبو. تقريبا ثلث ما نسبته 11 بالمئة من سكان الولايات المتحدة يستعملون الآن مضادات الاكتئاب، وليس لديهم أعراض حالية للاكتئاب[39]. بعض من هؤلاء ربما يمرضون بصورة بالغة لو توقفوا عن تناول هذه الحبوب، فهم يحتاجونها كحماية وقائية من عودة الاكتئاب المزمن أو المتكرر. لكن العديد من المستهلكين المخلصين لا يستجيبون لتأثير البلاسيبو وتعافوا بشكل تلقائي (دون علمهم)، إلا أنهم يخافون من الاقتناع بذلك. تُصرف حصة كبيرة بقدر 12 مليار كل سنة في الولايات المتحدة على مضادات الاكتئاب مكافأة لشركات الأدوية، وذلك لأنها تعزز من استخدامها على نطاق واسع للعديد من المرضى الذين هم في الحقيقة واقعين تحت تأُثير الإعلانات والمبيعات الشهيرة، إذ تصرف لهم أدوية وهمية مكلفة للغاية ولتشخيص وهمي.

هنا حالة أخرى حول هذا الموضوع- قصة نجاح غريبة لبوسبار-Buspar وكيف أصبح من أفضل الأدوية مبيعا على مر الزمان بصرف النظر عن عدم أو قلة فاعليته. عندما قُدّم بوسبار لأول مرة في السوق أخبرت المدير التنفيذي أن مبيعات الدواء ستهبط بشكل كبير لأنه لم ينجح. لم يقل شيئا، بل ابتسم بفطنة، ربما لأنه كان مدركا لأمر يتجاوز فهمي الساذج. توازنت فعالية بوسبار القليلة ضد القلق (هذا إن وجدت) -وقد كانت تعدّ عيبا كبيرا- مع عدم وجود أي أعراض جانبية. إن وجود دواء وهمي مناسب وسهل الاستعمال وباهظ الثمن كان مجرد وصفة سليمة لجني أرباح ضخمة.

دعونا نقوم بتجربة فكرية مثيرة. لنفترض أن بإمكاننا عزل استجابة البلاسيبو، أو التقليص منها من خلال تثقيف الناس حول تأثيرها على سلوك المريض. سيكون التأثير المباشر جيدا وسيئا في الوقت نفسه- إذ إنها ستُخفّض بشكل كبير من فعالية العديد من الأدوية، لكنها ستُقلص أيضا من التشخيص والعلاج غير الضروري. بالطبع هذه التجربة الفكرية لن تكون حقيقية، لأن التفكير الوهمي ضروري ومفيد وجزء من الطبيعة البشرية. لكن، سيكون من الجميل أن يشكك الناس بما تدّعيه شركات الأدوية من أن القلِق والبائِس من مشاكل الحياة اليومية يعاني من “خلل كيميائي” ويمكن علاجه بالأدوية.

كيف تولّت الرعاية الأولية زمام الطب النفسي

يقوم أطباء الرعاية الأولية بوصف الأدوية النفسية لمعظم الحالات، 90% من مضادات القلق، 80% من مضادات الاكتئاب، 65% من المنشطات، 50% من مضادات الذهان[40]. قامت شركات الأدوية الكبرى بحساب ذلك حسابا جيدا، فهناك 40 ألف طبيب نفسي فقط في الولايات المتحدة، لكن هناك عشرة أضعافهم من أطباء الرعاية الأولية. فلم لا يُجند أطباء الرعاية الأولية لكتابة وصفات لأدوية نفسية؟ كانت رسالة مدوّية، واضحة، ورائجة بشكل كبير- فالاضطرابات النفسية بنظرهم غالبا ما تُتجاهل و من السهل علاجها بالدواء الوهمي. كان ذلك هراءً طبيا ومنجم ذهب تسويقي. مُررت الرسالة بسهولة، لأن الدواء مُرر بسهولة أيضا- بأعراض جانبية مزعجة نسبيا للمرضى، وتوجيهات استعمال ناقصة من الأطباء. بعد ذلك، من يحتاج لطبيب نفسي إذا كان الدواء آمنا وسهل الاستعمال؟ ثم تدخلت شركات التأمين لتعبر عن تفضيلها لأطباء الرعاية الأولية على الأطباء النفسيين لأنهم كانوا أرخص (على الأقل على المدى القصير)، خاصة عندما يضيّق عليهم عبر تقليل التعويضات وعمل جلسات لا تتجاوز سبع دقائق.

يأتي على الأقل ما يتراوح نسبته 25 إلى 50 بالمئة من مرضى الرعاية الأولية بضغوط عاطفية كجزء من سبب حضورهم للطبيب[41]. معظم المرضى الذين عُولجوا من أطباء الرعاية الأولية كان لديهم اضطرابات معتدلة، تحديدا تلك التي يرجح أنها تستجيب للعلاج بالبلاسيبو. بعد التعافي، لن يعزو المريض عادة تحسنه إلى الدواء الذي لم يقدم شيئا، بل سيشعر أنه مجبر على البقاء عليه بصورة غير ضرورية ولفترة طويلة للغاية. مما يقدم فرصة مثالية للتسويق- فيجنّد جيش من المرضى لاستقطابهم إعلانيا من أجل توجيه أسئلة للطبيب عن الدواء. ثم يستجيب الطبيب على وجه السرعة، بما أن معظم معرفته في الطب النفسي جاءت من مندوب مبيعات شركات الأدوية، والذي صدف أن بحوزته حفنة كبيرة من عينات الأدوية المجانية. غزو أطباء الرعاية الأولية يقابله أجور قليلة وإنهاك شديد لهم، كما أن لديهم ضعف في التدريب على الطب النفسي. فأسرع طريقة لإخراج المريض من المكتب هو بإعطائه وصفة طبية أو عينة مجانية- أحيانا يُنظر لمعيار الرفاهية بناء على الرعاية الجيدة. قد تكون الأدوية النفسية جيدة للغاية، لكن إذا صُرفت على نحو لائق، ويمكن أن تُلحق الكثير من الأذى عند صرفها بإهمال وبعد تقييم تشخيصي غير مكتمل.

كانت النتيجة الحتمية لما سبق، حصول تضخم في التشخيص واستعمال مفرط للأدوية. ليس من المنطقي على الإطلاق القيام بالتشخيص النفسي والعلاج في بيئة الرعاية الأولية. فالتشخيص الدقيق يتطلب خبرة، وببساطة لا يمكن أن ينجز على نحو لائق في تلك السبعة دقائق التي يحصل عليها أطباء الرعاية الأولية مع المرضى، خاصة حينما يكون المريض منساقا خلف الإعلانات الكاذبة ليطلب طلبا خاطئا. إن الإفراط في صرف الدواء النفسي من قبل أطباء الرعاية الأولية أصبح يشكل تهديدا خطرا على الصحة العامة، لكنه دفع بإيرادات شركات الأدوية الكبرى إلى أعلى سقف ممكن. مع أنه لا يوجد تقريبا أي مبرر لاستعمال مضادات الذهان والقلق في الرعاية الأولية، إلا أن هذا الأمر يتكرر أكثر من مرة!

يقع الخطأ غالبا على النظام، لا على الطبيب. إذ يجب أن تكون الرعاية الأولية الطبية المثالية محورا أساسيا في العلاج الطبي؛ لكن انحراف الرعاية الصحية لدينا قد قلص من قيمتها وتمويلها.

إن طبيب الرعاية الأولية هو المدخل الحاسم للشفاء، ومضطر للتعامل مع مشاكل طبية، جراحية، نفسية واسعة، وهي قائمة طويلة بلا شك. غالبا ما يكون طبيب الرعاية الأولية هو الأفضل في تقديم الرعاية، وصاحب معرفة طويلة بالمريض، وهو من يذهب إليه المريض عند الألم، الألم النفسي والجسدي أيضا. هو مقدم الرعاية الصحية أولا، وربما آخرا، يُلتجأ إليه حينما لا يستطيع المريض تحمل أعباء الرعاية المتخصصة أو حينما يتعذر توفرها[42]. هناك بعضٌ من أطباء الرعاية الأولية من يقومون بدور “طبيب نفسي” على نحو يليق، لكن العديد منهم هاوون وخطرون، ضررهم أكبر من نفعهم خاصة عندما يتحملون ضغط شركات الأدوية المضللة، ويُجبرون على إبداء آرائهم بتسرع بسبب القيود الزمنية لشركات التأمين.

عواقب تضخم التشخيص السيئة

أين ذهب جميع الأسوياء؟

في أوائل الثمانينات كان حوالي ثلث الأمريكيين مؤهلين لإجراء تشخيص نفسي مدى الحياة[43]. الآن ما يقارب النصف يقومون بإجراء هذا التشخيص[44]. يتصاعد الرقم في أوروبا بسرعة إلى ما نسبته 40%[45]. قد يعتقد البعض أن في هذه التقديرات نوع من الاستخفاف- بيد أن هناك دراسات دقيقة قد أجريت تقول إن معدل انتشار التشخيص ضعف هذه النسب. حسنا، إن آمنت بالنتائج، معنى ذلك أن سكاننا مشبّعين بالاضطرابات النفسية تماما. وجدت دراسة واحدة أنه ببلوغ سن الثانية والثلاثين 50 % من السكان مؤهلين فعليا لاضطراب القلق، وأكثر من 40% لاضطرابات المزاج، وأكثر من 30% معتمدين على الأدوية[46]. قاربت دراسة أخرى للمقترح القائل بأن المرض موجود بشكل كلي- بحلول سن الواحدة والعشرين سن العطاء، سيكون أكثر من 80% من البالغين مستوفين لمعايير الاضطراب النفسي[47]. لقد أدى نفخ هذه المعدلات المتضخمة إلى دعم مطالب شركات الأدوية بضرورة أن نُشخَّص ونُعالَج- لندور في حلقة مفرغة بشكل مستمر.

الأدلة على تضخم التشخيص في كل مكان. ففي الخمسة عشر سنة الماضية تفجرت أربعة أنواع من الاضطرابات النفسية بما يشبه الوباء. اضطراب ثنائي القطب للأطفال زاد بصورة تعجيزية لأربعين ضعفا[48]، تضخم التوحد لعشرين ضعفا[49]، تشتت الانتباه وفرط الحركة إلى ثلاثة أضعاف[50]، اضطراب ثنائي القطب للبالغين إلى الضعف[51]. متى ما ارتفعت المعدلات، فإن جزءا من هذا الارتفاع يمثل حالات حقيقية مغيبة سابقا- لأولئك الذين يحتاجون فعلا للتشخيص والعلاج. لكن التشخيص الدقيق لا يمكن أن يفسر لنا لِم يمرض الكثير من الناس، خاصة الأطفال.

تخمة الأدوية

تحتل الأدوية النفسية أفضل المبيعات لدى شركات الأدوية. إذ تنخفض أسعار أسهمها لأكثر من النصف لكن ليس لمضادات الذهان، مضادات الاكتئاب، المنشطات، مضادات القلق، الحبوب المنومة ومسكنات الألم. فكل سنة تكتب 300 مليون وصفة للأدوية النفسية في الولايات المتحدة لوحدها[52]. أعلى ما تباهت به شركات الأدوية الكبرى كان حصتها من مضادات الذهان بمعدل 18 مليار دولار سنويا. كما تدرّ مضادات الاكتئاب ربحا قويا بمعدل 12 مليار دولار سنويا، بغض النظر عن حقيقة أن العديد منها قد سُحب امتيازها وتُباع بنسخة عامة رخيصة. بينما قبل خمسة عشر عاما، كانت المنشطات بمثابة خطأ التدوير في مبيعات شركات الأدوية بمعدل بائس وصل إلى 50 مليون دولار سنويا. لكن الآن مع الإعلان المباشر للمستهلك والتسويق الضخم للأطباء ارتفعت المبيعات إلى 8 مليار دولار سنويا[53]. تقع مضادات القلق في المرتبة الثامنة من مبيعات فئات الأدوية، ذلك لأن أطباء الرعاية الأولية يحبون وصفها، رغم أن ضررها يمكن أن يكون أكثر من نفعها.

يعدّ النجاح الكبير لمضادات الذهان لغزا محيرا. فبالرغم من آثارها الجانبية الخطيرة ومؤشراتها الهزيلة، إلا أنها توزع مثل الحلوى. لقد أثبتت مضادات الذهان فعاليتها فقط في علاج أعراض سبب العجز لمرض الفصام واضطراب ثنائي القطب، لكن ذلك لم يُوقف مطامع شركات الأدوية حيث عززت من استخدامها العام لمن يعاني من مشاكل في النوم، أو قلق، اكتئاب، تهيج، غرابة في السلوك، مزاج غاضب بصورة عادية في الشباب، أو العصبية في الشيخوخة. أكثر من 3 ملايين أمريكي موجودين الآن على لائحة المستهلكين، ومع (رضا المساهمين) ونمو المعدل إلى 20% سنويا تضاعف عدد الوصفات الطبية لمضادات الذهان في العشر سنوات إلى 54 مليون وصفة. تضاعف أيضا استخدامها دون تصريح، فلم تردعهم الغرامات الكبيرة التي لم تبدُ ضخمة في الحقيقة، خاصة إذا نظرت في المكاسب غير المشروعة التي جنتها هذه الشركات. كيف يمكن أن يحصل كل هذا؟ هذه مبالغ طائلة. رُصدت ميزانية إعلانية قدرها 2.4 مليار دولار لدواء أبيليفي و سيروكيل فقفزت بتلك الأدوية (لم تكن آمنة بشكل مؤكد) إلى المرتبة الخامسة والسادسة كدخل مربح من بين العديد من الأدوية التي تباع في أمريكا. يقع كامل الضغط على أطباء الرعاية الأولية الذين يصفون مضادات الذهان بصورة لاتليق لعشرين بالمئة من المرضى الذين يعانون من اضطراب القلق[54]. هذا الانتهاك الواسع لمضادات الذهان جنوني ومخجل، وهو انتصار للتسويق لا للمنطق السليم، ولا للممارسة الطبية السليمة.

لا يوجد طريقة لمعرفة المستوى الأمثل والمطلوب لاستعمال وصفة الأدوية في مجتمعنا. يزعم المتحمسون أن المعدلات العالية لتناول الحبوب تعكس تقدما في علاجات الطب النفسي، مما يوفر فوائد لم تكن متاحة لمن كان قبلنا وكانوا بأمسّ الحاجة لها. إلى حد ما، هذا صحيح. لكن ليس لدي شك أن هنالك تجاوز واسع لمطلب كاذب عززته إعلانات شركات الأدوية الكاذبة من خلال الأطباء السذج، عادات وصف الدواء بإهمال، والانتقال الكلي بالتشخيص والعلاج النفسي إلى أطباء الرعاية الأولية المفسدين، وغير المدربين. أصبحنا مجتمعا يبتلع حبوبا، وفي معظم الأحيان يتناول الأشخاص الخطأ الحبوب الخاطئة، والتي توصف لهم أيضا من الأطباء الخاطئين.

إن تأثيرها الكبير على الممارسة الطبية ليس خطأ شركات الأدوية الكبرى، بل خطأنا نحن. لا تبدأ شركة الأدوية حياتها أو تحافظ على مكانتها كملكية غير ربحية أو خيرية هدفها تعزيز الصحة العامة عبر أكثر الطرق كفاءة وفعالية. بل العكس تماما. شركة الأدوية شركة متعددة الجنسيات هدفها الرئيسي هو الربح، الحصة التسويقية، والحفاظ على وجودها. وعند وجود تعارض بين جشع المساهمين وحاجة المستهلكين، فالرهان على المساهمين. تلك هي طبيعة نهب الوحوش، فليست غلطة النمر أنه آكل للحوم. لكن خطأنا الجماعي هو السماح لشركات الادوية أن تفترس ضعفنا بحرية. الحكومة، الأطباء، المرضى، الإعلام، الجماعات المدافعة، كلها اُختطفت من قبل شركات الأدوية بالقوة والمال. إن الأدوية المستعملة بشكل جيد هي أداة قوية بيد الطب النفسي وهبة إلهية للمرضى. لكنها في كثير من الأحيان تُستعمل بطرق غير مشروعة، بطريقة تقارب الممارسة العسرة لطب العصور الوسطى. من المؤكد أن من يصفون الأدوية بسعادة بالغة قد خطروا في ذهن توماس سيدنهام عندما قال: “إن تأثير وصول مهرج جيد له فائدة على صحة أهل البلدة أكثر من عشرين حمارا محملا بالأدوية.”

مزيد من الأدوية المتعددة

أصبح شائعا وبشكل مخيب أن يصف الأطباء العديد من الأدوية النفسية للمريض الواحد، وغالبا بجرعات عالية خطرة بلا تدرج أو منطقية. إذن، ليس مفاجئا أن تفسر تلك الأدوية سبب الزيارات المتزايدة لغرف الطوارئ نظير تناول جرعة زائدة، أكثر مما يحدث مع أصحاب المخدرات غير الشرعية، كما تعد تلك الأدوية مسؤولة أيضا عن تزايد حوادث الوفاة من الوصفات العلاجية[55]. قد تكون الأعراض الجانبية المسكنة والمتداخلة من الجمع بين الأدوية المسكنة للألم والأدوية النفسية مميتة بشكل خاص. (مشكلة معينة عند القطاع الحربي).[56]

هناك العديد من المحفزات لتزايد فرط الاستهلاك الدوائي. فأحيانا تكون من زحف العلاجات الطبية- أي، إذا لم تكن الأدوية السابقة تعمل بشكل جيد، فسوف يضاف المزيد من الأدوية الجديدة دون إيقاف القديمة. وأحيانا تنتج من زحف التشخيص، أي، إتاحة إجراء عدة تشخيصات للمريض، يتبع ذلك حماس في وصف أدوية متعددة. أو أن يكون السبب أحيانا من اندفاع الطبيب، فالمريض الذي يسعى للدواء سيحصل على كل الأدوية من أطباء مختلفين، كل واحد منهم عمِيٌّ عمّا وصف الآخر لهذا المريض. ثم هناك زحف شركات الأدوية الكبرى، والتسويق العنيف الذي يشجع الوصفات غير المشروعة. وأخيرا هناك الوصفات السرية المتاحة والتي تشجع على الإفراط في الدواء كأن يصف المريض الدواء لنفسه، مثل من يقرر أن يضيف منشطات صديقه، زاناكس، أو مهدئ للألم إلى نظامه العلاجي المتضخم بالأصل.

بدا أن بعض الأطباء يستخدمون نفس التوليفة الدوائية لكل مريض، بغض النظر عن الأعراض الظاهرة. أحيانا تكون تلك الجرعات الموصوفة عالية بما يكفي لتسبب مشاكل خطيرة بمفردها، وتزيد خطورتها إذا كان المريض يُتبعها باحتساء الكحول، تعاطي المخدرات، أو زيادة الجرعة الموصوفة. يميل المتخصصون بالوصفات الطبية إلى تكديس الوفيات على مر السنين، وعادة من دون استدعاء انضباطي مطلوب أو إشراف متزايد.

مع كل ما قد قيل، إلا أن فرط العلاج منطقي أحيانا بل وضروري. على سبيل المثال، خلط مضادات الذهان مع مضادات الاكتئاب يجعل عملها أفضل مما لو كانت وحدها وذلك في علاج اضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب الذهاني. عندما يكون للمريض استجابة محددة ولكن جزئية لدواء واحد، ربما يتطلب الأمر دواءً آخر للحصول على استجابة كاملة. لكن، من النادر أن تكون إضافة حبوب النوم منطقية. إجمالا نقول، إن تعدد الأدوية غير ضروري، لا تدعمه بحوث، ولا يخضع لرقابة، ضار، وخطر أيضا.

تضاؤل العلاج النفسي

لا يوجد هناك صناعة منظمة للعلاج النفسي لترتقي إلى احتواء تنافسي متفق عليه ضد الاستعمال المفرط للأدوية. العلاج النفسي حرفة تجزئة، فردية، ما قبل صناعية لا تتلاءم مع التوحيد الصناعي لبيع الجملة للمنتج والأشخاص الذين كانوا مكسبا لشركات الأدوية الكبرى. اختلاف العلاجات النفسية وممارسيها متصدع للغاية ويفتقر للموارد المالية المطلوبة لكسر احتكار شركة الأدوية المتواصل. فالكلام لا يغطي نفقات الأطباء النفسيين الذين يقدمون العلاج النفسي بالتزامن مع الدواء خلال زيارة لحوالي 45 دقيقة، يكسبون ما نسبته 41% أقل مما يكسب الأطباء النفسيين الذين يقدمون ثلاثة أدوية في زيارة لخمسة عشر دقيقة[57]. انخفضت النسبة المئوية لزيارات الأطباء النفسيين التي تتضمن العلاج النفسي من نسبة 44% عام 1996- 1997 إلى 29% عام 2004 -2005.[58]

كما أن العلاج النفسي يفتقر إلى رسالة موحدة لمواجهة الترويج المضلل لشركات الأدوية وشعارها الوهمي “كلما في الأمر هو خلل كيميائي”. لدى العلاج النفسي رسالة صادقة وهامة ليقولها، وهي تعمل عمل الأدوية عندما تقارن وجها لوجه مع الأشخاص الذين لديهم مشاكل خفيفة إلى متوسطة[59]. رغم أن العلاج النفسي يستغرق وقتا أطول ليؤتي ثماره وأيضا يكلّف الكثير من المال، إلا أن له فائدة عظيمة، وهو أرخص وأفضل على المدى الطويل مقارنة بالدواء على المدى الطويل. تناول الحبوب لوحدها استسلام. في المقابل، يضع العلاج النفسي المريض في موقع المسؤول عن طريق تثبيت مهارات تكيف وسلوكيات جديدة تجاه الحياة. استفادت اليابان من هذه الميزة. حتى وقت قريب، كانت كل العلاجات قائمة على الأدوية، لكن الحكومة الآن تبذل جهدا مشتركا لكسر احتكار الأدوية من خلال تعزيز العلاج المعرفي كبديل، لأن له نتائج جيدة وتكلفته فعالة.

قوة الوصم هي قوة التدمير

يعرف قاموس ميريام-ويبستر كلمة الوصم-Stigma بأنها علامة تمييزية، علامة تشخيص محددة لمرض. ندبة، أو بقعة على نبات أو حيوان. تستخدمها بعض القواميس كـ “وصمة عار للمرض النفسي” كمثال محدد على عيب يعاني منه الموصومون. لتنجو من الوصم عليك أن تكون “سويّا” ومتأقلما مع المجموعة. يملك التطور مستشعرات داخلية في الطبيعة البشرية، من تلك التي تحذر ولا تتعاطف أو تتسامح مع أولئك المختلفين، ممن لا يستوفون معايير الجماعة.

إن الإصابة بالاضطراب النفسي يمكن أن “تصِم” شخص ما، بطرق قد تسبب له أذىً من الدرجة الثانية[60]. قد يأخذ الوصم أشكالا متعددة، ويأتي من عدة جهات، فأحيانا يكون صريحا بشكل صارخ، وأحيانا أخرى يكون حاذقا وماكرا بشكل ملحوظ. يأتي مثلا على شكل تعليق قاس، تكلف فظ، قذف الجماعة، فرصة عمل ضائعة، رفض لعرض زواج، عدم أهلية للتأمين، عدم القدرة على تبني طفل، أو عدم القدرة على قيادة طائرة. ربما أسهم الوصم بخفض توقعاتك، وكان يدا مُعينة لك عندما لا يكون هناك حاجة أو رغبة بأحد، إنه تعاطف المهموم الذي لا يمكن قياسه فعليا. يمكن القول أيضا أن الوصم هو الأضرار النفسية والعلمية الثانوية الناتجة عن وجود الاضطراب النفسي، والتي تُعزى بشكل جزئي إلى الطريقة التي يراك بها الآخرون. هناك قدر كبير من الجهد حينما تغير الطريقة التي ترى بها نفسك- سواء شعورك بانعدام حسناتك، وعدم أهليتك أو استحقاقك، أو كونك عضوا ناقصا وسط الجماعة.

من السيء أن ترتبط وصمة العار بوجود اضطراب نفسي. لكن وصمة العار التي تأتي من خطأ تشخيصي وتشخيص كاذب هي أعظم خسارة، ولا تملك أي ميزات إصلاحية. يمكن أن يخلّف الوصم تكهنات مُحققة لذاتها. بمعنى لو علمت أنك مريض، ستشعر بأنك مريض وتتصرف على أنك مريض، ويعاملك الآخرون على هذا الأساس. لعب الدور المرضي-Sick Role يمكن أن يكون مفيدا للغاية عندما يكون الشخص مريضا ويحتاج إلى الراحة والرعاية. لكنه يكون مدمرا عندما يقلص التوقعات والطموحات، ويؤدي إلى فقدان المسؤولية الشخصية[61].

عندما يسمح المجتمع بفرط التشخيص لنسبة كبيرة من أفراده ويصِمهم كـ “مرضى” يصبح هذا المجتمع مريضا بشكل مصطنع، بدلا من أن يكون مرنا بشكل حازم. عاش أسلافنا خلال سنوات الحرب والحرمان التي يصعب علينا تصورها، دون لجوء إلى فرط في الوصم أو استعمال للأدوية.

تحوّل الشخص السيء إلى مجنون

هناك خطورة من تضخم تشخيصي قائم حاليا على حد بين الطب النفسي والقانون. “أُفضّل أن أشنق كرجل بدلا من تبرئتي كغبيّ”. هذا ما صرخ به تشارلز غيتو لهيئة المحلفين خلال محاكمته بقتل الرئيس جيمس غارفيلد عام [62]1881. تخلى عن الدفاع عنه كمجنون كما عُرض عليه من قبل المحامين- مفضّلا أن ينظر إليه كرسول إلهي جاء لينقذ الولايات المتحدة من إدارتها الشريرة. فضّل أن يُدان كمجرم بدلا من العفو عنه كمريض عقلي- فمن شأن ذلك أن يُضعف مصداقية المطالب التي ينادي بها. هذا الوضع القديم مستمر وقائم حتى يومنا هذا، فقد شهِد في المحكمة العديد من الأطباء بشأن هذه الواقعة التاريخية، ومن كلا الجانبين- البعض رأى غيتو مجنونا، والبعض الآخر رآه عاقلا، وإن ضُلّل فهو مجرم.

لا يزال النقاش جاريا حتى اليوم دون حل. هل نعتبر الإرهابيين السياسيين مثل أونابومبر أو مجرم القتل الجماعي النرويجي أندريس بريفيك مجرمين سياسيين أم مرضى نفسيين؟ عندما يهاجم القتلة شخصيات سياسية أو أشخاص أبرياء في الشارع، يبدأ الإعلام بالتساؤل حول ما إذا كانوا مجانين، ولم يتساءل من قبل عن استغلالهم في الخطاب السياسي المسموم، أو كيف أصبحوا كذلك بشكل شبه تلقائي. يقف العديد (وربما معظم) مغتالي الشخصيات السياسية والقتل الجماعي بين الحد الغامض من غرابة السلوك والجنون القانوني. اعتمادا على وجهات النظر، يمكن اعتبارهم إما متطرفين سياسيين/ دينيين، أو يعانون من ذهان ضلالي. دائما ما تكون شهادة الخصومة للشهود المتخصصين بالطب النفسي من كلا الجانبين سلبية. هو في نهاية الأمر خيار مجتمع، وليس خيارا طبيا. سواء للنظر في هؤلاء الأفراد كأشخاص سيئين أو مجانين. معظم المدعى عليهم مثل غيتو، يفضلون أن يعاقبوا بدلا من معالجتهم، خشية أن تطوى رسالتهم. ربما اتفق معهم. باستثناء الحالات التي يتضح منها عكس ذلك. ينبغي علينا ترويض تضخم التشخيص داخل المحاكم. وبجب أن يعامل السيء على أنه مجنون.

دفع فاتورة تضخم التشخيص

لم يقم أحد بحساب التكاليف النقدية المباشرة وغير المباشرة لتضخم التشخيص، يلزم أن نضيفها إلى ثروة هائلة من الموارد الضائعة. أولا: هناك تكلفة جميع الأدوية غير الضرورية وباهظة الثمن، إلى جانب زيارات الأطباء لوصفها. أضف إلى ذلك المضاعفات الكثيرة والمكلفة التي نشأت من الاستخدام المفرط للأدوية. على المدى القصير، يشمل ذلك تكاليف زيارات غرفة الطوارئ والتنويم بسبب الجرعات الزائدة. لكن على المدى الطويل هناك تكاليف ضخمة لعلاج المضاعفات الطبية والنفسية الناتجة عن استعمال الأدوية، خاصة السكري الثانوي، السمنة، وأمراض القلب. لكن، ماذا عن إحصاء تكاليف السنوات الماضية لمن ماتوا في وقت مبكر بسبب التأثير الضار الناتج من استعمال أدوية غير ضرورية، سواء على المدى القصير أو المدى الطويل؟

ثم بعد ذلك علينا إضافة تكلفة فقدان إنتاجية العمل. إن ربط التشخيص النفسي بالعجز ساهم بتضخم الاثنين بشكل مصطنع، فالذين حصلوا على تشخيص خاطئ من المرجح أن يكونوا غائبين أو متوقفين عن العمل تماما. اكتشفت هولندا والدنمارك أن نسبة العجز والأيام المرضية ترتفع عندما يكون التشخيص النفسي أو الضغوط عذرا مقبولا بسهولة للغياب عن العمل. إن قرار العجز يكون في الغالب لحظة نهائية في حياة المرء، أما اكتسابه فيعدّ فترة راحة قصيرة ورائعة من الضغوط المالية المقلقة، لكنها ربما تؤدي إلى بطالة مهنية مزمنة.

ثم هناك تكاليف الخدمات المقدمة للأشخاص الخطأ كما لو أنهم مرضى نفسيا، الزيارات الطبية والنفسية، الخدمات المدرسية المضافة، والبرامج التدريبية، وما إلى ذلك. يبدو لي أن من القسوة أن نحسد أي أحد على هذه الأشياء، إذ على المستوى الفردي يميل طبيب الرعاية لأن يكون متجاوزا في التشخيص ليساعد مريضه في الحصول على الخدمات المقدمة. لكن الميزانيات تكون أحيانا معادلة صفرية[63]– إن مساعدة شخص لديه حاجة هامشية يعني حرمان شخص آخر بحاجة ملحة للمساعدة.

وأخيرا نأتي إلى تكاليف الطب الشرعي والتكاليف التصحيحية لتضخم التشخيص. إذ يمكن أن تكون تكلفة الجلسة الواحدة لإصدار حكم بالإعدام خمسة ملايين دولار، تجري فيها نقاشات لا نهائية حول غياب أو وجود اضطراب نفسي مشكوك فيه. قضاء سنة واحدة في المستشفى النفسي لشخص خاضع لقانون الانتهاكات الجنسية قد يكلّف أكثر من دراسة سنة في هارفارد. تُشكل الدعاوى المدنية المبنية على ادعاءات بوجود خلل نفسي عبئا ماليا أبديا، من فواتير قانونية إلى رسوم الشهود المتخصصين. في الغالب، لا يتمازج الطب النفسي مع القانون بشكل جيد، والتداخل فيما بينهم قد يكلف الكثير.

لا تُخضع الخسارات الهائلة الناجمة عن تضخم التشخيص لأي نوع من الرقابة، وذلك بسبب عدم وجود ضوابط لاحتوائها، أو حوافز اقتصادية تعزز التشخيص الدقيق. ولا تدخل هذه الخسارات ضمن اعتبارات مطوّري الدليل التشخيصي والإحصائي أو من يطبقونه، أو حتى شركات الأدوية التي تستفيد منها. أتفهم رغبة الآباء بتوفير خدمات لأبنائهم، ورغبة مجموعات حماية المستهلك بتزويد الأعضاء بخدماتها. لكن، هناك من يدفع الثمن دائما، ولم يعبأ أحد بمراقبة الحصص لضمان توزيع عادل ومنطقي. إذن، النتيجة الصافية حتمية: يؤدي المطلب غير الضروري الناتج عن تضخم التشخيص لهدر في النفقات، بينما يبقى المحتاجين بشدة بلا خدمات[64].

إن تضخم التشخيص معضلة الصحة العامة والسياسة العامة، والتي استدعت حلا عاجلا. ستزداد التكاليف عندما يُوسع نطاق التأمين الصحي ليشمل 34 مليون أمريكي تحت قانون الرعاية الميسرة، خاصة إذا نظرنا إلى أن التأمين مشروط بالرعاية الشاملة للاضطرابات النفسية. تلك تغيرات سياسية رائعة. من المؤكد أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لتعزيز نظام الصحة النفسية المغشوش. لكن يصعب التكهن بالنفقات الإضافية، إذ من المرجح أن تكون مليارات عديدة كل سنة. وبسبب تضخم التشخيص من المرجح أن يُنفق المال على أقل نفع ممكن.

سيكون علاج التضخم معاناة شاقة، عبر خطوات سأشرحها لاحقا. لكن علينا أولا أن نفهم الدور الكبير الذي لعبته بدع التشخيص في ماضي الطب النفسي. وأضرارها البالغة عليه في الحاضر، والخطر الأهم أن البدع الجديدة ستخلق ضررا في المستقبل القريب.

[1] R. Moynihan, J. Doust, and D. Henry, “Preventing Overdiagnosis: How to Stop Harming the Healthy,” BMJ 344 (2012): e3502.

[2] “Choosing Wisely: Five Things Physicians and Patients Should Question” (2012) ABIM Foundation, http://choosingwisely.org/?page_id=13.

[3] Paul Enright, “A Homeopathic Remedy for Early COPD,” Respiratory Medicine 105 (2011): 1573–75.

[4] U.S. Preventive Services Task Force, “Screening for Breast Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement,” Ann Intern Med 151, no. 10 (2009): 716–26.

. R. Harris, “Overview of Screening: Where We Are and Where We May Be Headed,” Epidemiologic Reviews 33, no. 1 (2011): 1–6.

[5] Andrew J Bacevich, “The Tyranny of Defense Inc.,” The Atlantic (January/February 2011)

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/01/the-tyranny-of- defense-inc/308342.

[6] Organisation for Economic Co-operation and Development, “Why Is Health Spending in the United States So High?”(2011); http://www.oecd.org/unitedstates/49084355.pdf.

[7] P. D. McGorry, “Is Early Intervention in the Major Psychiatric Disorders Justified? Yes,” BMJ 337 (2008): a695.

[8] Brian Deer, “How the Case Against the MMR Vaccine Was Fixed,” BMJ 342 (2011), http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347.

[9] L. Batstra and others, “Childhood Emotional and Behavioral Problems: Reducing Overdiagnosis Without Risking Undertreatment,” Dev Med Child Neurol 54, no. 6 (2012): 492–94.

[10] R. L. Morrow and others, “Influence of Relative Age on Diagnosis and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children,” CMAJ 184,

-

7 (2012): 755–62

[11] Peter Parry, “Paediatric Bipolar Disorder (Pbd) and Pre-Pubertal Paediatric Bipolar Disorder (PPBD)—a Controversy from America,” (2009) Black Dog Institute,http://www.blackdoginstitute.org.au/docs/Paediatricbipolardisoderac

[12] A. Frances, Editorial: “Problems in Defining Clinical Significance in Epidemiological Studies,” Arch Gen Psychiatry 55, no. 2 (1998): 119.

[13] Substance Abuse and Mental Health Services Administration, “Results from the 2009 National Survey on Drug Use and Health: Mental Health Findings,” (Rockville, MD, 2012).

[14] Peter D. Kramer, Listening to Prozac (New York: Penguin, 1993).

[15] S. J. Williams, P. Martin, and J. Gabe, “The Pharmaceuticalisation of Society? A Framework for Analysis,” Sociol Health Illn 33, no. 5 (2011): 710–25.

[16] Rick Newman, “Why Health Insurers Make Lousy Villains,” US News & World Report, Money Section, August 25, 2009, accessed September 25, 2012; http://money.usnews.com/money/blogs/flowchart/2009/08/25/why-health- insurers-make-lousy-villains.

[17] M. A. Gagnon and J. Lexchin, “The Cost of Pushing Pills: A New Estimate of Pharmaceutical Promotion Expenditures in the United States,” PLoS Med 5, no. 1 (2008), http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050001.

[18] Jeffrey Lieberman and others, “Effects of Antipsychotic Drugs in Patients with Schizophrenia,” New England J Med 353 (September 22, 2005): 1209–33.

[19] F. S. Sierles and others, “Medical Students’ Exposure to and Attitudes About Drug Company Interactions: A National Survey,” JAMA 294, no. 9 (2005): 1034–42.

[20] R. Mojtabai and M. Olfson, “National Trends in Psychotropic Medication Polypharmacy in Office-Based Psychiatry,” Arch Gen Psychiatry 67, no. 1 (2010).

[21] J. S. Comer, M. Olfson, and R. Mojtabai, “National Trends in Child and Adolescent Psychotropic Polypharmacy in Office-Based Practice, 1996–2007,” J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 49, no. 10 (2010).

[22] Substance Abuse and Mental Health Services Administration, “Results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings,” NSDUH Series H-41, HHS Publication No. (SMA) 11-4658. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2012.

[23] Tracy Staton and Eric Palmer, “Pharma’s Top 11 Marketing Settlements” Fierce Pharma (June 26, 2012) http://www.fiercepharma.com/special- reports/top-10-pharma-settlements/top-10-pharma-settlements.

[24] Bill Berkrot and Pierson Randell, “J&J to Pay $181 Mln to Settle Improper

Marketing Claims,” Thomson Reuters News & Insights, August 30, 2012, http://www.reuters.com/article/2012/08/30/us-johnsonandjohnson- settlement-idUSBRE87T10X20120830.

[25] Department of Justice, “GlaxoSmithKline to Plead Guilty and Pay $3 Billion to Resolve Fraud Allegations and Failure to Report Safety Data” (2012); http://www.justice.gov/opa/pr/2012/July/12-civ-842.html.

[26] Department of Justice, “Abbott Labs to Pay $1.5 Billion to Resolve Criminal Civil Investigations of Off-Label Promotion of Depakote” (2012); http://www.justice.gov/opa/pr/2012/May/12-civ-585.html.

[27] Bill Berkrot and Pierson Randell, “J&J to Pay $181 Mln to Settle Improper Marketing Claims,” Thomson Reuters News & Insights, August 30, 2012, http://www.reuters.com/article/2012/08/30/us-johnsonandjohnson- settlement-idUSBRE87T10X20120830.

[28] Ed Silverman, “After the Risperdal Trial, J&J Looks More Like Humpty- Dumpty,” Forbes, 20 January 2012, http://www.forbes.com/sites/edsilverman/2012/01/20/after-the-risperdal- trial-jj-looks-more-like-humpty-dumpty.

[29] Department of Justice, “Novartis Pharmaceuticals Corp. to Pay More Than $420 Million to Resolve Off-Label Promotion and Kickback Allegations” (2010); http://www.justice.gov/opa/pr/2010/September/10-civ-1102.html.

[30] Department of Justice, “Drug Maker Forest Pleads Guilty; to Pay More Than $313 Million to Resolve Criminal Charges and False Claims Act Allegations,” (2010); http://www.justice.gov/opa/pr/2010/September/10-civ-1028.html.

[31] Department of Justice, “Pharmaceutical Giant AstraZeneca to Pay $520 Million for Off-Label Drug Marketing” (2010); http://www.justice.gov/opa/pr/2010/April/10-civ-487.html.

[32] Department of Justice, “Pfizer to Pay $2.3 Billion for Fraudulent Marketing” (2009); http://www.justice.gov/opa/pr/2009/September/09-civ- 900.html.

[33] تواصلت مع الباحثة مليسا رافين لوجود خطأ ونقص في بيانات الجدول في الطبعة الإنجليزية. قامت بتصحيحه وتزويدي بالبيانات الناقصة وأذنت بإضافتها للترجمة العربية. (المترجمة)

[34] Department of Justice, “Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion to Resolve Allegations of Off-Label Promotion of Zyprexa” (2009); http://www.justice.gov/opa/pr/2009/January/09-civ-038.html.

[35] Department of Justice, “The Accomplishments of the U.S. Department of Justice 2001–2009” (2009), http://www.fas.org/irp/agency/doj/2001-2009.pdf.

[36] Department of Justice, “Justice Department Recovers $2 Billion for Fraud Against the Government in Fy 2007; More Than $20 Billion since 1986” (2007); http://www.justice.gov/opa/pr/2007/November/07_civ_873.html.

[37] Department of Justice, “Warner-Lambert to Pay $430 Million to Resolve Criminal & Civil Health Care Liability Relating to Off-Label Promotion” (2004);

http://www.justice.gov/opa/pr/2004/May/04_civ_322.htm.

[38] J. C. Fournier and others, “Antidepressant Drug Effects and Depression Severity: A Patient-Level Meta-Analysis,” JAMA 303, no. 1 (2010).

. I. Kirsch, “Antidepressants and the Placebo Response,” Epidemiological Psychiatr Soc 18, no. 4 (2009): 318–22.

[39] Laura A. Pratt, Debra J. Brody, and Qiuping Gu, “Antidepressant Use in Persons Aged 12 and Over: United States, 2005–2008,” in NCHS Data Brief (Hyattsville, MD, 2011).

[40] Ryan Du Bosar, “Psychotropic Drug Prescriptions by Medical Specialty,” ACP Internist (2009), http://www.acpinternist.org/archives/2009/11/national- trends.htm.

[41] Leslie Russell, “Mental Health Care Services in Primary Care,” monograph, Center for American Progress (October, 2010); http://www.americanprogress.org/issues/healthcare/report/2010/10/04/846 health-care-services-in-primary-care.

[42] Peter J. Cunningham, “Beyond Parity: Primary Care Physicians’ Perspective on Access to Mental Health Care,” Health Affairs 28, no. 3 (May/June 2009): 490–501; doi: 10.1377/hlthaff.28.3.w490.

[43] L. N. Robins and others, “Lifetime Prevalence of Specific Psychiatric Disorders in Three Sites,” Arch Gen Psychiatry 41, no. 10 (1984): 949–58.

[44] R. C. Kessler and others, “Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication,” Arch Gen Psychiatry 62, no. 6 (2005): 593–602.

[45] R. de Graaf and others., “Prevalence of Mental Disorders and Trends from 1996 to 2009. Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2,” Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 47, no. 2 (2012): 303–13.

[46] T. E. Moffitt et al., “How Common Are Common Mental Disorders? Evidence That Lifetime Prevalence Rates Are Doubled by Prospective Versus Retrospective Ascertainment,” Psychol Med 40, no. 6 (2010): 899–909.

[47] W. Copeland and others, “Cumulative Prevalence of Psychiatric Disorders by Young Adulthood: A Prospective Cohort Analysis from the Great Smoky Mountains Study,” J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 50, no. 3 (2011): 252–61.

[48] C. Moreno, G. Laje, C. Blanco, H. Jiang, A. B. Schmidt, and M. Olfson, “National trends in the outpatient diagnosis and treatment of bipolar disorder in youth,” Arch Psychiatry 64 (2007):1032–39.

[49] CDC estimates 1 in 88 children in United States has been identified as having an autism spectrum disorder (accessed October 8, 2012); http://www.cdc.gov/media/releases/2012/p0329_autism_disorder.html.

[50] B. Bloom, R. A. Cohen, and G. Freeman, “Summary health statistics for

U.S. children: National Health Interview Survey, 2010,” National Center for Health Statistics. Vital Health Statistics, Series 10, no. 250 (2011); http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_10/sr10_250.pdf.

[51] T. A. Ketter, “Diagnostic features, prevalence, and impact of bipolar disorder,” J Clin Psychiatry 71, no. 6 (June 2010): e14.

[52] Richard A. Friedman, “A Call for Caution on Antipsychotic Drugs,” New York Times, Health Section, September 24, 2012 (accessed September 25, 2012); http://www.nytimes.com/2012/09/25/health/a-call-for-caution-in-the-use-of- antipsychotic-drugs.html?_r=1.

[53] B. L. Smith, “Inappropriate Prescribing,” American Psychological Association; http://www.apa.org/monitor/2012/06/prescribing.aspx (accessed September 19, 2012)

[54] Michael Kleinrock, “The Use of Medications in the US: Review of 2012,” IMS Institute for Health Informatics, p. 28 (accessed September 25, 2012); http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/IMS%20Institute/Docu

-

Jonathan S. Comer, Ramin Mojtabai, and Mark Olfson, “National Trends in the Antipsychotic Treatment of Outpatients with Anxiety Disorders,” Am J Psychiatry 168 (2011): 1057–65.

-

G. Caleb Alexander and others, “Increasing Off-Label Use of Antipsychotic Medications in the US, 1995–2008,” National Institutes of Health (January 6, 2011); doi: 10.10021pds.2082.

[55] Centers for Disease Control and Prevention, “Drug Overdose Deaths— Florida, 2003–2009,” MMWR Morb Mortal Wkly Rep 60, no. 26 (2011)

[56] Peter W. Chiarelli, “Army Health Promotion Risk Reduction Suicide Prevention Report 2010,” U.S. Department of Defense, American Forces Press Service (2010), http://www.defense.gov/News/NewsArticle.aspx?ID=60236.

[57] Gardiner Harris, “Talk Doesn’t Pay, So Psychiatry Turns Instead to Drug Therapy,” New York Times, March 5, 2011.

[58] J. C. West and others, “Economic Grand Rounds: Financial Disincentives for the Provision of Psychotherapy,” Psychiatr Serv 54, no. 12 (2003): 1582–83.

-

R. Mojtabai and M. Olfson, “National Patterns in Antidepressant Treatment by Psychiatrists and General Medical Providers: Results from the National Comorbidity Survey Replication,” J Clin Psychiatry 69, no. 7 (2008): 1064–74.

[59] M. W. Otto and others, “A Comparison of the Efficacy of Clonazepam and

Cognitive-Behavioral Group Therapy for the Treatment of Social Phobia,” J Anxiety Disord 14, no. 4 (2000): 345–58.

. B. Roshanaei-Moghaddam and others, “Relative Effects of Cbt and Pharmacotherapy in Depression Versus Anxiety: Is Medication Somewhat Better for Depression, and Cbt Somewhat Better for Anxiety?” Depress Anxiety 28, no. 7 (2011): 560–67.

. G. I. Spielmans, M. I. Berman, and A. N. Usitalo, “Psychotherapy Versus Second-Generation Antidepressants in the Treatment of Depression: A Meta- Analysis,” J Nerv Ment Dis 199, no. 3 (2011): 142–49.

[60] N. R. Silton and others, “Stigma in America: Has Anything Changed? Impact of Perceptions of Mental Illness and Dangerousness on the Desire for Social Distance: 1996 and 2006,” J Nerv Ment Dis 199, no. 6 (2011): 361–66.

[61] R. Smith, “In Search of Non-Disease,” BMJ 324, no. 7342 (April 13, 2002): 883–85.

[62] Charles Rosenberg, The Trial of the Assassin Guiteau (New York: The Notable Trials Library, 1996).

[63] Zero sum game المعادلة الصفرية في النظرية الاقتصادية، يعني أن يربح طرف على حساب خسارة طرف آخر، يقابلها المعادلة غير الصفرية التي تتيح للطرفين أو الأطراف الربح. ويشير المؤلف هنا أن ميزانية الخدمات يمكن أن تذهب بالكامل لمن لا يستحقها بينما يحرم منها من هو بأمس الحاجة لها. (المترجمة)

[64] P. S. Wang and others, “Use of Mental Health Services for Anxiety, Mood, and Substance Disorders in 17 Countries in the WHO World Mental Health Surveys,” The Lancet 370, no. 9590 (2007): 841–50.