نسخة PDF

قال سلمان رشدي في إحدى المرات : “إن الإنسانوي العلمانيّ (secular humanism) هو دينٌ في حد ذاته”، ولا غرابة في صدور مثل هذا القول منه تحت الإكراه، إلا أن رشدي يقلل بطريقة متسرعة من قيمة ومقدار الإنسانوي العلمانيّ والدين معًا. وأعتقد (وهذا مجرد حدس) بأنه قام بهذه المساواة ليتفادى حكم الردة عن الدين. حيث لا يمكن أن يُرتكب فعل الردة عن الدين، إذا كانت الردة مجرد معارضة دين بدينٍ آخر. تحت تهديد الإعدام، يسوغ أن تتشوش أفكار أحدهم، ولكن بعد صفاء الذهن فمن يتحلى بقدرٍ ضئيل من الفهم بعقلية وحقائق الدين وتطلعات لن تغريه معادلة رش(دي البتة.

على الرغم من أن معادلة رشدي قد تكون خاطئة تمامًا، إلا أنني أريد بحثها بشكل مختصر ومختلف قليلاً، فالموضوع يتم طرقه باستمرار.

ما أود طرحه هنا هو سؤالٌ مألوفٌ للغاية، وسأعمل على تتبع التاريخ الفكري والتوجهات الفلسفية التي جعلته مألوفًا؛ السؤال هنا هل يمكن أن يكون في العلمانيِّ شكلٌ من أشكال الاستمرار لشيء ما في الدينيّ؟ من وجهة نظري، أرى أن هناك استمراريةً من هذا النوع، حَاوَلَت الدفاع عن شكل خاص من السياسات الراديكالية الإنسانوية، الشكل الذي تعرض للتهديد في وقتٍ مبكرٍ جداً، من قِبَلِ مفهومٍ شديدِ الخصوصية للعقلانية العلمية (scientific rationality)، وسأصف هذا المفهوم في هذه المحاضرة بالمفهوم “الكثيف”(2) للعقلانية العلمية. من خلال الاستعانة المستمرة بهذا المفهوم الكثيف من العقلانية العلمية، قامت أرثودكسية مهيمنة، تحمل وجهات نظر معينة في التنوير، بتوجيه اتهامات مستمرة باللاعقلانية، لأي استجواب راديكالي، بغرض تشويه تلك الاستجوابات. لذلك يجدر بنا تفحُص ما سبق بشكل سريع ودقيق.

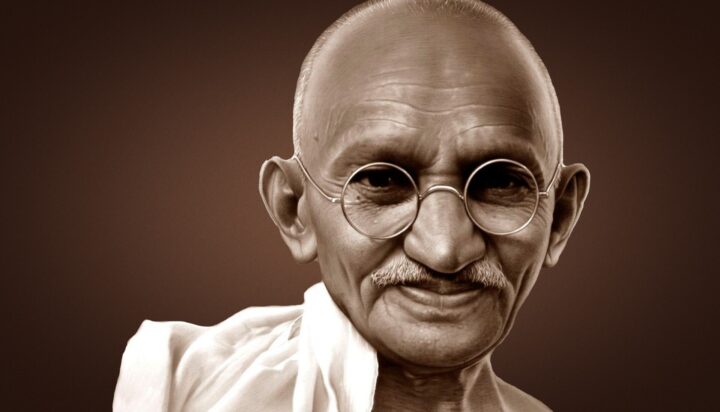

يُعتبر غاندي نقطة جيدة للبدأ بذلك، حيث يُعتبر علمانيًا وإنسانويًا، إلا أنه معارضٌ وبشكل علني للتنوير، وأيضًا هندوسيٌ معروفٌ، حتى وإن اعتبرته الهندوسية العُليا مهرطقًا كبيرًا. سوف أقوم بالتركيز -وبشكل انتقائي- على أفكار وكتابات غاندي بشكلٍ خاص، ولن اتطرق إلى نشاطاته السياسية في رحلة الحركة التحررية الطويلة. ما قاله غاندي عن التنوير، وما عبر عنه بشكل جامع بـ”الغرب”، يرتبط ارتباطًا وثيقًا برأيه في العلم.

وصف غاندي العلم غالبًا، بأنه حوى نزوعًا (predisposition) منذ أيامه الأولى؛ نزوعًا نحو أنماطٍ كارثيةٍ في التفكير على المستوى الثقافي والسياسي. قام غاندي بتوضيح حيثيات هذا النزوع على نحو شديد التفصيل في مواضع متفرقة. إن مفهوم النزوع يحيطه الإبهام، بشكل كبير. وسبب ذلك أن الدعاوى العامة التي تقول بتضمن شيءٍ كالعلم على نزوعات من نوعٍ ما (شيءٌ يجتمع فيه نشاط نظري وعملي في نفس الوقت، ويتم تعريفه في آن واحد بمصطلحات مفهومية، ومنهجية، ومؤسساتية)، هي دعاوى تصعب دراستها والتحقيق فيها، عدى عن التوكيد أو الضحد فتلك مسألة أخرى. هذا بالطبع إن اريد لهذه الدعاوى أن تكون فرضيات تجريبية عن طبيعة مفهوم هذا النزوع.

بدلاً من ذلك سأقوم في هذه المحاضرة بقراءة متعاطفة، لحدس غاندي عن هذا النزوع، من خلال موضعة حدسه في سياق تاريخي فكري محدد. وسيتضح في نهاية هذه الممارسة التفحصية أن فهمًا أفضل سيتكوّن عن وجهة نظرغاندي، ليس بوصفها فرضًا تجريبيًا عن “العلم” كمشروعٍ معرفيٍ إنسانيٍ قائمٌ بذاته، بل بالنظر لوجهة نظر غاندي كنقدٍ لمفهوم شديد الخصوصية عن “العقلانية” العلمية.

لقد حَكَم هذا التصور العقلاني تفكيرنا عن مواضيع التاريخ والسياسة والثقافة، بالمفهوم التطوري أو التقدمي لهذه المواضيع، متخذًا -كما هو معلوم- شكلاً مثاليًا، إلا أن هذا التصور ومنذ بضعة عقود، يتعرض برفقة التصور الحداثي (الذي يُربط به عادةً)، لمبضع النقد والتفحص العميقين. في كثير من الأحيان، فإن الغاية (telos) التي تُعَرِّف المسار التقدمي (progressivist trajectory)، تكون في ضوء مثال متخيل أو نهاية مرادة، ولذلك فإن الجدل الذي يدور حول الكيفية التي يجب من خلالها إدراك هذه النهاية المتوجبة [أو المرادة]، يُعتبر الموضوع الأكبر في هذا الحقل من علم التأريخ (historiography). مع ذلك سأجادل هنا، أن التركيز على بدايات المتوالية (sequence) قد يعطي نتائجًا أفضل؛ حيث تمنحنا هذه البدايات معنىً أكثر صدقًا عن التصورات العقلانية الأخرى التي على المحك، من تلك البدايات التي عُرِّفَت بواسطة المقولات المثالية للنهاية المرادة.

بشكل عام فإن أي متوالية، خاصةً عندما تُسرد بشكلٍ تعاقبي، وتُقارب بشكلٍ جدلي وتراكمي، كما تقاربها مُثُل التقدم، لا يمكن أن تكون قد بدأت من نفس الحيز الثقافي والفكري. إذا كانت المتوالية تطمح للوصول إلى معنًى مفهوميًا وثقافيًا (كما يقترح جوهر الفكر التقدمي)، فلا يمكن أن تكون بداياتها منطلقة من نفس بداية الحياة المفهومية والثقافية. هذا سيبتذل الأمور – سيفرغ مفهوم التوالي من المضمون والدلالة التي يتطلع إليها السرد التقدمي. لا يعقل أن يكون تقارُبُنا نحو هذه النهاية المفصلية، ناشئًا عن بدايات عشوائية في حياتنا الفكرية والثقافية. يمكننا افتراض العديد من الخيوط التي مَثَلَت في الأفق، والعديد من الأحداث المضللة التي كانت ستؤدي إلى نهايات محتملة أخرى. ولكن في لحظةٍ ما، تظهر بشكل مفاجئ، اسميها بداية المسار التقدمي، يُصطلح على اعتبارها بدايةً للطريق الصحيح. عند هذه اللحظة، تصبح فكرة الخطوات التراكمية (cumulative)، بشكل عام قابلةً للتحديد وذات معنى. ومن ثم، يبتدأ التقارب باتجاه تلك النهاية. إن التقارب والتراكم لا يبتدأ، في لحظة ظهور الفكرة نفسها، ولكنهما يبدءان عند مرحلة زمنية معينة، نظن أنها البداية نحو الطريق الصحيح.

يوجد تطبيقات كثيرة لما سبق في عمليات التأريخ، بعضها تطبيقات ذات طابع شديد النقد؛ ومن باب ضرب الأمثلة سأعطي مثالاً واحدًا : أعتقد أن هناك مصاعبًا حقيقيةً تعترض فلاسفةً أمثال هيلاري بوتنام؛ فحينما يقول هؤلاء أن العلمية الواقعية (scientific realism) صحيحة لمجرد كونها التفسير الوحيد لحقيقة وجود تقارب في النظريات العلمية – بمعنى أن افتراضات العلم لا بد أن حقيقية؛ فوحده واقعُ هذه النظريات سيكون قادرًا بمرور الزمن على تفسير الطبيعة التراكمية للدعاوى التي تطرحها النظريات العلمية.

لكن ما هي طبيعة المصاعب التي أراها هنا؟ إن هذه الاتجاهات المؤيدة للقول بالتقارب والتراكم، لم تكن موجودة منذ بداية عملية التنظير عن الطبيعة. في الواقع، فإن بوتنام يعتبر أول من قال : أن طريقنا الصائب في العلم ابتدأ في وقتٍ ما في القرن السابع عشر، منذ ذلك الوقت بدأت عملية التقارب، والتي يمكن تفسيرها [عملية التقارب] على أفضل نحو بواسطة التشابه في الواقع بينها وبين ما تفترضه النظريات العلمية المتقاربة. إلا أن سؤالاً يطرح نفسه هنا، من الذي يحدد هذه اللحظة الفارقة التي انطلقنا منها في هذا المسار الصائب؟ ما هو المقصود هنا بمفهوم الصواب (rightness)؟ لو كنا نمتلك إجابة على سؤالنا الأخير (عما يجعل ذلك المسار الذي بدأ من تلك النقطة، هو المسار الصائب؟)، عندها سيكون مفهوم الصواب قد أسس الواقعية العلمية بالفعل، ولن نحتاج لدراسة هذه الواقعية العلمية حتى نتمكن من تفسير عملية التقارب التي لحقت لحظة الانطلاق.

في الحقيقة لا أهدف هنا للحديث عن مزايا هذه الحجة المعروفة جيدًا، ولا عن مزايا الواقعية العلمية، ولكن ما أفعله هنا هو رسم صورة قابلة للتعميم على الجهود التي حاولت توصيف الحداثة بتعبيرات تقدمية. تقبل هذه الصورة أيضًا التعميم على الجهود المعاصرة الهامة، التي تقوم بتوصيف الحداثة بشكلٍ تعاقبي، لا تقدمي (3). ولكن، حتى هذه الجهود، لا تستطيع تجاوز السؤال الصعب عن نقطة بداية المتوالية، والتي تمتلك قدرة أكبر على توضيح القضية محل الدراسة من المتوالية نفسها.

لذا دعني أقوم باستكشاف هذه البدايات بشكل مختصر، من خلال رصد مفصل لأوجه التشابه بين أفكار غاندي عن العلم، وبين الاضطرابات الميتافيزيقية والسياسية والثقافية التي ظهرت لأول مرة في ذلك الظرف الزماني والمكاني، عندما بدأ العلم الجديد بالتشكل في بداياته في القرن السابع عشر في الغرب. هناك الكثير من المقتطفات في رسائل وجهها غاندي في مؤلفه “شباب الهند”، وأيضًا في بعض المقتطفات من كتابه “الحكم الذاتي للهند” (Hind Swaraj) (4) التي تشير لنمط حِجَاج معين، أوضحه كما يلي : في لحظة معينة من القرن السابع عشر، وُضِعنا على طريق، تشربنا فيه وازعًا فكريًا نرى من خلاله الطبيعة منزوعة السحر (Disenchanted) (5) – وفقًا للاستخدام الفايبري للمفهوم. وقد تزامن ذلك مع فترة حدثت فيها تغيرات ثورية هائلة في النظرية العلمية، وعليه: قام غاندي بمرادفة هذا الوازع الفكري مع العلم نفسه، وطرقه التجريبية الجديدة النابعة من الوعي الذاتي العلمي. لقد رأى غاندي في ذلك تصورًا يَهدُف إلى فصلنا عن الطبيعة كسُكَّان، منشئًا بذلك تعصبًا بديلاً للسيطرة عليها، عِوَضًا عن العيش فيها.

إن فحوى دعواي هي أن انتقادات غاندي، ترتبط بشكلٍ وثيق وجذري بتقليدٍ فكريٍ عريض، تعود أصوله للنصف الثاني من القرن السابع عشر في انجلترا، وانتشر فيما بعد مناطق أخرى من أوربا، مُتزامنًا مع المنجزات العلمية الكبيرة في ذلك الوقت. تعود هذه الانتقادات إلى وقت بدأ فيه الأفق “العقلاني” العلمي بالتشكل في قلب ما يعرف بـ”الغرب”. إن غاية ومرمى هذا النقد المبكر، هي هذا الأفق وعواقبه الثقافية والسياسية الخطرة.

بدايةً، لا بد من القول بشكل حاسم، أن النقد الذي أريد التحدث عنه لم يرفض أو يعارض منجزات “العلم الجديد” في القرن السابع عشر، ولذلك لا يمكن غض الطرف عن هذا النقد، بوصفه ردَ فعلٍ مشابهٍ لحركة محطمي الآلات Luddite، كما قد يبدو على نقد غاندي، بعد مرور عدة قرون على تلك الحقبة، حيث لم يعد العلم “جديدًا”، وأصبحت آثاره التي حذر منها النقد المبكر حتميةً على حياتنا. والحق يقال، أن ما عارضته تلك الانتقادات كان تطورًا ظهر في الأفق والمحيط الفلسفي لهذه المنجزات العلمية [الجديدة]. بعبارة أخرى، كانت المعارضة لما أدعوه بالعقلانية “المكثفة” فقط، والتي عادةً ما توصف بمصطلحات براقة في أيامنا هذه، مثل “العقلانية العلمية”. ما الذي أعنيه بوصفي لهذه العقلانية بـ”المكثفة” (وهو مصطلح استعيره بوعي من كليفورد جيرتز)؟

يمكن إجمال طيف واسع من المواضيع الجدلية والمعقدة، بالقول أن الخلاف كان يدور حول جوهر الطبيعة والمادة، وأدى هذا بدوره إلى خلافٍ آخر حول دور الله، والانعكاسات الواسعة للرُؤى الثقافية والسياسة المتباينة على هذه المواضيع الميتافيزقية والدينية.

قدم نيوتن (نيوتن الجمعية الملكية، بصورته الرسمية، وليس نيوتن الأفلاطونية المحدثة كما في دراساته الخاصة) وروبرت بويول، مع آخرين، صورة ميتافيزيقية ترى الطبيعة على أنها متوحشة وبليدة. وبناءً على هذا، ولأن العالم المادي كان متوحشًا، صُوِّرَ الله على إنه إلهٌ خارجٌ عن العالم، واستُخدمت في وصفه الحمولة المجازية للمقولة الشائعة “المحرك الأول”، حيث يعطي الله الكون دفعةً خارجية ليتحرك. لقد كان إرث الانفصاليين : إرثٌ علمي، ولهذا لم يكن على خلاف مع التصور البويلي/النيوتني بتاتًا، حول أي من التفاصيل الدقيقة للقوانين العلمية، أو المفاهيم الأساسية كالجاذبية، فقد كان هذا محل اتفاق. إلا أن التفسير الميتافيزيقي كان مختلفًا تمامًا،

فالمادة لم تكن متوحشة وبليدة، بل كانت حركتها تنبع من مصدر دينامي داخلي ذو طبيعة إلهية في جوهره. إن الله والطبيعة لم يكونا منفصلين، كما قدمتهما الصورة الميتافيزيقية الرسمية التي كانت تنمو حول العلم الجديد. جون تولاند كمثال على أحد الأصوات الانفصالية الناشطة في ذلك الوقت، كتب عن ذلك بشكل واضح وفقًا لشروط وصفها بـ”الواحدية” (pantheistic).

صلة غاندي بكل ما سبق شديدة الوثوق. أحد الإشكاليات المركزية للمفكرين الأحرار في تلك الفترة، كانت الانعكاسات الثقافية والسياسية الخطرة، الناتجة عن التطور الأرثوذوكسي الميتافيزيقي السريع لـ”النيوتونيين” (Newtonians). جادل المفكرون الأحرار، كما فعل غاندي، بأن وحده من يعتبر المادة “متوحشة” و”غبية”، بحسب التعبير النيوتني، سيرى في استغلالها الهادف فقط إلى تحقيق المنفعة والثراء المادي : غاية، مما سيؤدي – بالطبع – إلى تدميرها كبيئة طبيعية وإنسانية يَأهَلُها البشر. وقد يعتقد أحدهم أن حساباتنا البيئية المعاصرة ليست سوى امتدادٍ لأفكار تعود جذورها إلى القرن السابع عشر، إلا أن هذه الأفكار كانت كامنة في وجهة نظر أكثر شمولاً (كما كانت كذلك مع غاندي). ترى وجهة النظر هذه أن الطبيعة تتعرض للتهديد، بكل دلالتها الكلاسيكية والروحية النضرة، مما انعكس بدوره على ارتباطنا الأخلاقي النفسي معها، وعلى العلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض كساكنيها.

في أيامنا هذه، قد يشمئز الإحساس العلمانيّ (secular sensibilities) الأكثر عمقًا ووعيًا بذاته من مصطلح “روحانية”، كما فَصَّلتُ أعلاه. لكن يجب أن أعترف أنني لا أجد نفسي مرتبطًا بهذا الوعي الذاتي، عدا عن كوني علمانيًا، بل ملحدًا على وجه التحديد. إن وجهة النظر الأساسية التي أريد تقديمها لا ترتبط البتة بهذه التفصيلات الخطابية، فلو انعدمت حاجة أحدهم لاستخدام هذه الكلمة [روحانية]، وأصر على توضيح وجهة النظر باستخدام كلمات نستطيع استحضارها بكل ثقة، وتقبلها بلا تأنيب ضمير، فلن يتعرض جوهر أطروحته لأي أذًى كبير، إذا قال :أن الانفصاليين (7) لم ينظروا إلى العالم على أنه وحشي، بلا رؤوه عالمًا مغمورًا بالقيم. من هنا، رأى الانفصاليون أن مصدر هذه القيم، لا يجب أن يكون محل اهتمامنا، حتى لو كان مصدره إلهيًا. بدلاً عن ذلك، فإن ما يجب أن نعيره اهتمامنا هو: الثقل المعياري (normative) (على المستوى الأخلاقي والاجتماعي) الذي سيلقيه العالم على عاتقنا، إن كان هذا العالم مثقلاً بالقيمة، سواءً أكنا متدينين أم لا. ومن ثم، فإن هذه الأثقال المعيارية لا تأتي ببساطة من خلال أدواتنا و منافعنا الذاتية.

بهذا المعنى يكون تشكيل التزامات من خلال استيعاب، على مستوى الإدراك الحسي (perception)، عالمًا “مُسَحرَنًا” (evaluatively enchanted)، مما سيدفعنا لانخراطٍ معياريٍ مقيدٍ معه. تلك هي رؤية الانفصاليين المضادة للأفق الذي طرحته أيدولوجيا العلم الجديد (8).

إن عالمًا متوحشًا منزوعٌ سحره، لن يدفعنا لأي انخراط ذو طبيعة مقيدة معه، فأي إدراكٍ حسيٍ به، بأخذ طبيعة العالم المتوحشة بعين الاعتبار، سيكون بالضرورة، إدراكًا ذو طبيعة منفصلة. بالتالي، لو أن أحدهم استبطن هذه النظرة، وفي حال افترضنا إمكانية أي انخراط مع العالم بتصُور كل هذا البعد، حيث يكون عالمًا شديد البرانية عن حساسيتنا، فلن يتمظهر ذلك إلا في شكل سيطرة وتحكم لكل ما هو بعيد وغريب [عنا]، سيصحب ذلك رؤية تسعى لإشباع منافعنا ومكتسباتنا فقط، فهي وفقًا لهذا الأفق مصدر القيمة الوحيد المعتبر.

لطالما اعتدنا على التذمر من عيشنا في عالم تحكمه دوافع تجارية جارفة، أحاول هنا استقصاء هذه الحالة من خلال تتبع جذور مصادرها المفهومية (كما فعل غاندي)، ومن هنا تأتي أهمية القرن السابع عشر من حيث مركزيته لفهم لائق للعالم. إن الشعارات والروابط المتداولة، كعبارة “الدين وصعود الرأسمالية”، ليست سوى بداية هذا التتبع والاستقصاء.

يقول كينيث بورك في كتابه الاستقصائي “نَحْو الدوافع” (A Grammar of Motives) : “لقد تم تكثيف الخبرة الناتجة عن الأفق المجرد (impersonal) تجريبيًا، بشكل تناسبي مع ازدياد شرعية عقلنة الدوافع النقدية (monetary motives)” (9)، يعطينا هذا لمحة عامة عن مصادر [هذه الحالة التكوينية]. فكما يقول كينيث: على المرء أن يمتلك بعدًا نظريًا متجردًا عن العالم، كي يراه مصدرًا للربح والفائدة، والعكس صحيح. لكنني أرى أن للمصادر جذورًا أعمق، فلا يمكننا أن نفهم، بشكلٍ جيد، سبب انحصار خياراتنا لتأمل العالم في هذا البعد المجرد، إلا من خلال رؤيته بأعين نيوتن وبويل، كمقابل لرؤية المفكرين الأحرار والانفصاليين. باستخدام تعبيرات الانفصاليين في تلك الحقبة الزمنية، لم يترك لنا العالم منزوع القداسة (desacralized world)، وسيلة أخرى لنراه، سوى هذه النظرة المتجردة. إن عالمًا وحشيًا كهذا، سيقف عاجزًا عن فرض قيودٍ معيارية علينا. لذا، لن يتمكن هذا العالم من تحريكنا باتجاه انخراطٍ يفرض علينا فيه مصطلحاته الخاصة، فالمصطلحات سنصنعها نحن فقط. لذا سنتمكن من استحضار أي مصطلح نريده أو نتمناه لهذا العالم؛ وبسبب عجزنا عن التعامل معه بلا تجرد، حيث أن المصطلحات والتعبيرات التي نستحضرها عند تفاعلنا معه، كنعته بالوحشية، هي تلك المصطلحات الخاصة بدوافع أفعالنا “النقدية”، التي وصفها بورك بأنها تأتي مصاحبةً لهذا التجرد. ولذلك، فإن قضايا العالم والطبيعة الميتافيزيقية، التي أحاط السجال حولها بالعلم الجديد، تكشف لنا أعمق المصادر المفهومية لهذه الحالة.

إن المصادر المفهومية التي تعقبناها مختلفة ولكن ليست عشوائية. لقد تم ربط العديد من العناصر المفهومية المتباينة، ببعضها البعض بعناية وبشكلٍ شديد التكامل، كالدين والرأسمال والطبيعة والميتافيزيقا والعقل والعلم. ولكي نكون أكثر دقة، لقد ربطت بقصد تحقيق تحالفات معولمة. لقد تفوقت ميتافيزيقا العلم الجديد النيوتنية/البويلية على ميتافيزيقا المفكرين الأحرار، وأصبحت بذلك الواجهة الرسمية؛ وذلك بسبب بيعها وتحالفها مع المؤسسة الانجليكانية، والتكتلات التجارية النافذة، والقوى الصناعية الناشئة في ذلك الوقت. قامت هذه التحالفات والارتباطات على أسسٍ شديدة الضراوة، تؤثر وتضغط على مقاربتنا للطبيعة بما يسمح بجعلها متاحة للكسب، (إلى أجل غير مسمى)، من خلال عمليات كالاستخراج، والتعدين، وإزالة الغابات، واستصلاح الأراضي الزراعية على نطاق واسع، لتصبح ملائمة، وبشكل أساسي، لما نطلق عليه اليوم “الأعمال الزراعية” (agribusiness).

في الحقيقة، لم يكن لهذه العمليات، أن تكتسب هذه السيطرة الطائشة، والممنهجة في نفس الوقت، لولا التغيير العنيف الذي حصل في الأفكار السائدة عن العالم، ومفعوميته بحيوية الحضور الإلهي. في زمن شاعت فيه أفكار من قبيل روح العالم ((anima mundi، لم يكن هنالك من يأخذ من الطبيعة لمجرد رغبته أو اشتهائه ذلك. إن القضية هنا ليست في انعدام قدرة الناس على الأخذ، أو أن أحدًا لم يفعل ذلك. لكن في الماضي، وفي أغلب العوالم الاجتماعية، كان الأخذ من الطبيعة محفوفًا بقرابين وطقوس تبادلية، يراد منها إظهار احترام الإنسان، وإعادته التوازن في الطبيعة. لقد كانت هذه القرابين تقدم قبل كل دورة زراعية، وبعدها، بل أنها قدمت عند كل عملية صيد.

بشكل عام، تزامن التغير العنيف في التصور القديم عن طبيعة العالم، مع نطاق من العناصر التي تبدو عشوائية [ظاهريًا فقط]، تم ربطها ببعضها البعض، وفقًا لأسس تدفع باتجاه ضمان تحقيقٍ مستمر للأرباح. وذلك من خلال تبني الميتافيزيقيات الخاصة بالعلم الجديد، وبناء المؤسسات التي يتركز فيها الحكم، على نحو متزايد، في أيدي طغم سياسية (الدولة في طور نموها البدائي)، بالإضافة إلى تأسيس عقيدة دينية أنجليكانية قامت باختراق أروقة الجامعات، حيث روجت وشجعت هذه التوجهات شديدة الخصوصية. كل هذا بإسم مفهوم العقلانية الذي أحاط بتلك الميتافيزيقيات.

لقد أرعبت هذه الحالة الناشئة المفكرين الأحرار على المستوى السياسي والثقافي. بالإضافة إلى أنها أرعبتهم لتهديدها أنماط العيش القائمة على العدالة والمساواة، والتي ناضل من أجلها، ومنذ البدايات الأولى، التوجهات الراديكالية في الثورة الإنجليزية: كحركة أنصار المساواة Levellers، والحفارين Diggers، والكويكرز Quakers، وطائفة الرانترز Ranters، ومجموعات أخرى.

حاول غاندي -لاحقًا- التحذير من كل ذلك، بلغة سياسية مؤثرة، حافلة بذكريات الجهود العظيمة، لهذه الحركات الراديكالية. فأشار في “الحكم الذاتي للهند، وكتابات أخرى”، إلى ارتباطات العلم الجديد بهذه الحالة السياسية [الناشئة]. تلك الحالة التي لفتت انتباه الانفصاليين العلميين (scientific dissenters) الذين أتوا فيما بعد.

لقد صرح الانفصاليون العلميون، وعلى نحو منفتح، بأنهم ورثوا هذه التوجهات السياسية، من الطوائف الراديكالية التي تواجدت قبل خمسين عامًا من ظهورهم، واستلهموا رُؤاهم عن الطبيعة. تلك الرؤى الغرزية، الصومعية المقفلة (hermetic)، والمتأثرة بالنزعة الأفلاطونية المحدثة، والتي تضفي طابع القداسة على الطبيعة. لقد دافع الانفصاليون عن هذه الرؤى ضد الهجمات المفهومية لرؤية نيوتن/بويل الرسمية عن المادة.

في الواقع إن الفلسفات الطبيعية للشخصيات الرئيسية، في هذه المجموعات الراديكالية، من أمثال: أنثوني كولينزAnthony Collins، وجون تولاند John Toland وأخويته السقراطية (ونظرائهم في هولندا الذين استوحوا وجودية سبينوزا، ومن ثم تفرقوا في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا، حتى تحولت جماعاتهم بسبب معادتها القوية إلى محافل ماسونية سرية وحركات متخفية أخرى متفرقة) كانت متوقعة في كثير من تفاصيلها، حيث نشطت في واحدة من أكثر فترات التاريخ الإنجليزي دينامية، أربعينات القرن السابع عشر. بلغت حرية النشر في تلك الأيام، ولمدة عقد أو يزيد من الزمان، مبلغَا لا مثيل له حتى في أيامنا هذه؛ نشر فيه هؤلاء آرائهم المزعزعة والداعية للمساواة، بتصورها المختلف جذريًا عن الطبيعة. أعلن جيرارد وينستانلي Gerard Winstanley، وهو أحد أشهر الشخصيات الرئيسية في المجموعات الراديكالية ما يلي: “الله كامنٌ في كل حركة” و”الحقيقة تختبأ في كل جسد” – التشديد لي (10). يصف وينستانلي هذه الطريقة في النظر إلى العالم المحسوس، بـ”مَنزَعِ تسويةٍ” شديد الأهمية. يسمح، بالدرجة الأولى، بتمهيد الطريق لدمقرطة الدين. فبما أن الله في كل مكان، فالجميع قادر على الوصول إلى الله، أو أن يجده في داخله؛ بالتالي يصبح الجميع قادرًا على التبشير بالله كأي مبشرٍ آخر، تلقى تدريبًا جامعيًا خاصًا للقيام بذلك. من المهم الإشارة إلى أن هذه الأراء التي عارضت ما يدعى باحتكار الخبراء، كان هدفها أكثر عمومية من مجرد النطاق الديني. حيث شكلت شخصيات كوينستانلي، وجون ليلبرون John Lilburne وريتشارد اوفرتون Richard Overton وآخرون من خلال مقالاتهم الجدلية، ومنشوراتهم التعليمية، طبقة اجتماعية راديكالية، واصطفافًا سكانيًا، ابتدؤوا من خلاله المطالبة بأمور عديدة، بدايةً من إلغاء ضريبة العشر، وتسوية المجال القانوني، من خلال إلغاء مركزية السلطات القضائية، وإيقاف مهنة المحامين، وصولاً إلى دمقرطة الطب بالتخفيف الشديد، فضلاً عن شطب تكاليف العلاج الطبي، ومنع الاحتكار القانوني لكلية الأطباء. أوضح هؤلاء الانفصاليون المتأخرون، بشكل شديد، بأن هذه المؤسسات والممارسات شديدة الاحتكارية، واللا-ديموقراطية، ستترسخ إذا انتصرت هذه الأيدلوجيا، التي تُقارب العلم بناءً على أسس النيوتينية التي تتبناها الجمعية الملكية.

في الجهة المقابلة، رأى دعاة الأيدولوجية النيوتينية في الجمعية الملكية أنفسهم – وبدون تأنيب ضمير – في تلك التوصيفات المحافظة، التي وصفهم بها الانفصاليون. وابتداءً من محاضرات بويل العامة التي كان يلقيها سامويل كلارك Samuel Clarke، حيث وصفوا جون تولاند ومجموعة أخرى من الانفصاليين بـ”المتحمسين” (وهو وصف مخزٍ في تلك الأيام). تخوف هؤلاء من الإمكانية التي يقدمها الانفصاليين من خلال تصورهم البديل عن المادة، حيث تسمح بتشكيل قاعدة فكرية للاضطراب الاجتماعي، كما حدث في الفترة التي سبقت إعادة إحياء الملكية في انجلترا، حيث كانت فترة نفوذٍ شعبيٍ كبير للطوائف الراديكالية، ولو أنها كانت تجربة قصيرة سرعان ما أُجهضت.

في الواقع كان دعاة الأيدلوجية النيوتينية فاعلين جدًا في صناعة توافق عام بمعاونة المؤسسة الانجليكانية، فأشاعوا أن النظام السياسي بأكمله يتطلب حكمًا منظمًا بواسطة دولة ذات أجهزة تحيط بالمَلكية، وتعمل على خدمة طبقات المُلّاك. رأى هؤلاء أن هذا ليس إلا انعكاسًا أو نسخةً دنيويةً، لسلطة إلهية مفروضة من الخارج حافظت على بقاء الكون المادي المتوحش في حركة منتظمة. لقد قُدِّمَ هذا التصور كبديل للتصور الذي يرى الله قريب وحاضر في كل أشكال المادة والأشخاص. إن إلهًا كهذا، بحسب تعبير دعاة الأيدلوجية النيوتينية، سيلهم الناس الحماسة، بحسب تعبير كريستوفر هل Christopher Hill في عبارته التالية الخالدة، بأن يقلبوا “العالم رأساً على عقب.”

في الحقيقة، جادل هؤلاء على نحو مقلق، بأن حضور الله في كل جسم وجزء من المادة، يمهد الطريق للانفتاح الشعبي على النظم السياسية، والمؤسسات المدنية والدينية؛ مما يهدد بجعلها قائمة على الشعبي، بدلاً من النصي المقدس، والأحكام والأراء المدروسة. وقد كانوا على القدر من الفعالية اللازمة أيضًا، في إقامة علاقات شراكة مع المصالح التجارية على مدار القرن التالي. والحال: أن دعاة الأيدلوجية النيوتينية، اعتبروا أن احترام الكون المطبوع بالقداسة، سيكون عائقاً في وجه أي استنزافٍ مُحَصّن لهبات الطبيعة. ولذلك، وفقاً لهم، فإن العائق الوحيد الذي يستحق أن تسلط عليه الأضواء، هو الذي يتعلق بالمصاعب التي تمنع الانتقال والتحول نحو اقتصاد تدفعه [وتحركه، وبشكل أساسي] المنفعة.

ومن هنا، لا يمكن السماح لأي عوامل ذات طابع ميتافيزيقي أو أيديولوجي بعرقلة هذه المساعي. والضامن الوحيد للحفاظ على التحول، يكون من خلال تحويل الطبيعة على مستوى الوعي إلى زمرة من “الموارد الطبيعة” التي تتم مقاربتها بشكل متجرد.

لقد استغلت هذه التحالفات الدينية والاقتصادية الناشئة، العقلانيةَ العلمية، والتي أصبحت فيما بعد ذات أهمية مركزية في العقلية الكولونيالية التي بررت الجشع الاستعماري في احتلال الأراضي الأجنبية. في الحقيقة، لم يكن هذا التبرير سوى توسيعٍ للعلاقات التي بيًّنتها [أعلاه]، للتمكن من استعمار البلدان الأخرى. لقد صُورت هذه البلدان كامتداد للطبيعة المتوحشة المتاحة للاستعمار والاخضاع، ولا يمكن أن يكون لهذا الوصف أي شرعية إلا بتصوير السكان الأصليين على أنهم قُصَّر، ولا يوجد لديهم الاستعداد [الكافي] لقبول المواقف الصحيحة إزاء الطبيعة، والتجارة، والكفاءة السياسية، التي تسمح بحصر السعي خلف الطبيعة في المكاسب التجارية – تتضح هنا الإشارة بشكل دقيق، إلى العوز العقلي، لدى السكان الأصليين، والذي يرتبط بمفهوم العقلانية العلمية. إن هذا التكامل الذي يربط ميتافيزيقا العلم الجديد مع هذه المواقف، هو ما أُطلق عليه المفهوم “الكثيف” للعقلانية العلمية.

يوجد في الوقت الحالي قدر كافِ من الأدبيات التاريخية التي تتحدث عن ترشيد الكولونيالية، لكنني قدمت النقاط البارزة من النقد المبكر في مرحلة ما قبل الكولونيالية، مُشيرًا إلى أن انتقادات غاندي، مرتكزةٌ على إرثٍ طويلٍ متميز، يعود في أصوله إلى القرن السابع عشر، ويقع في قلب ما يدعى بالغرب. وقد استطاع هذا الإرث، رصد إرهاصاتٍ تفصيليةٍ لهذه التطورات المؤسفة، غلفت مفهوم العقلانية العلمية الكثيف. فما دعاه غاندي، ربما بطريقة مشوشة، “نزوعاً” في العلم نفسه، كان في صلب مخاوف المفكرين الأحرار، أصحاب البصيرة النافذة، والذين ما انكفؤوا يوضحون: كيف أن تجمع هذه التحالفات خلف أُفقٍ معين ولده العلم الجديد “يُكَثِّف” ما كان يجب أن يكون جانباً حميداً -وخفيفًا (thin)- من العلم والعقلانية.

بما أن النقطة السابقة أصبحت قضيةً محورية في نقاشنا، فمن الجدير بالذكر أن انتقادات المفكرين الأحرار الجوهرية، تم مواجهتها باستراتيجية دفاعية موحدة من قبل التنوير الارثوذكسي. ولذلك، فإن هذا النشاط المبكر والوليد، يشكل مصدرًا علميًا أصيلاً للنقد [الذي وُجِه للتنوير الأرثوذكسي]. والذي اشتق منه فيما بعد الانتقادات التنويرية المتأخرة. وبهذا يُعتَبَرُ تجاهل هذا النشاط، باعتباره نقدًا لاعقلانيًا، خطأً فادحًا من الناحية التاريخية. ومن هنا، فإن الاستثناء الوحيد لما سبق، لا يتمثل إلا في حال كان المرء مرتبطًا بفهمٍ معينٍ للتنوير، من قبيل ما أقوم بمهاجمته في ورقتي هذه.

إن أمرًا أساسيًا تسعى هذه المحاضرة لتقديمه، بعيداً عن عداء أسلاف غاندي الأوائل في الغرب للتنوير، ورجوعاً للقرن السابع عشر والتقاليد المتمردة (heterodox traditions) التي لحقت ذلك في الغرب، شَكّل هؤلاء ما يُعرف، وما اعتبره تسميةً غاية في الصحة، “التنوير الراديكالي” (Radical Enlightenment) (11). إن تجاهل النزوعات الوجودية التي أشرت إليها سابقًا، من خلال نعته [أي التنوير الراديكالي] باللاعلمية وانتهاك معايير العقلانية، سيؤدي إلى هبوط صارخ في الاستخدام العام و”الخفيف” لاصطلاحات من قبيل “العلمي” و”العقلاني” لتصبح متناسبة مع هذا المفهوم “الكثيف” للعقلانية العلمية التي عرفناها أعلاه. ينطوي هذا المفهوم الكثيف على خصائص ذات عواقب ثقافية وسياسية مدمرة، أثارت انزعاج الانفصاليون الأوائل، بشكل شديد. إن الاحتكام إلى العقلانية العلمية كخاصية مُعَرِّفَة لحداثتنا، يقود باستمرار إلى هذا الانزلاق. هذا الاحتكام غير الواعي إلى الجانب الجذاب بوجهيه العام و”الخفيف” من المصطلحين “العقلاني” و”العلمي”، بغرض تشويه الانتقادات الموجهة إلى التنوير، كالنقد الغاندي، بصرف النظر عن حقيقة أن ما عارضته هذه الانتقادات هو المفهوم الأكثر كثافةً من العقلانية العلمية، والذي تم تعريفه وفقًا لشروط علمية ودينية وتحالفات تجارية شديدة الخصوصية والتحديد.

كيفما تصورنا هذا المفهوم الخفيف لما هو “علمي” و”عقلاني” -التصور الذي يتبناه معظمنا حاليًا-، فالحقيقة الجلية أن لا أحد في تلك الفترة، أجزلت له المنح لاستبعاده الله من الرؤية العلمية للعالم. إن تبني الرؤية، التي تنظر إلى الله، وبشكل أساسي، كمؤثر خارجي في الطبيعة (كما فعل نيوتن)، بدلاً من تلك الرؤية التي تجعل القداسة نابعة من داخل الطبيعة (كما كان المفكرون الأحرار يؤكدون)؛ لم يكن في واقع الأمر بقصد تطوير العلم من أي ناحية. ولذلك فإن “لا-علمية” كلا النظريتن تتساوى في قدرها مع الانتهاك لما يمكن اعتباره عقلانيةً علميةً بالمعنى الخفيف الذي نتبناه حاليًا لذلك (12). ومن هنا يتضح أن محل النزاع لم يكن يتعلق بالعلم أو العقلانية بهذا المعنى شديد الخفة على الإطلاق. إن ما عارضه الانفصاليون، وكذلك غاندي على حد السواء، كان الأرثودكسية الميتافزيقية التي نمت حول العلم النيوتيني (Newtonian science)، والتطبيقات الواسعة لهذا النمو على الثقافة والسياسة.

هذه الأرثودكسية بكل تطبيقاتها هي ما يُدعى الآن بـ”العقلانية العلمية”، بالمعنى “الكثيف” لهذه العبارة، بكل ما يصحبها من تصفيق وتهليل حول “الغرب” و”التنوير.” لقد تطورت هذه الأرثودكسية، وأصبحت مُعَرِّفًا مثاليًا [لكل ما يتعلق بـ”العقلاني العلمي”]؛ نابذةً جميع التصورات الأخرى، من خلال وصفها باللاعقلانية، مع الرجاء بأن تُخْفِي هذه الاتهامات، التي وجهت إلى التصورات الانفصالية، ذلك المعنى الكثيف وشديد الخصوصية للعقلانية واللاعقلانية الذي تبناه الانفصاليون، بسبب وصمة العار، التي كان ينطوي عليها، وبشكل عام، استخدام المصطلح بمعناه الخفيف. إن هذه اللاعقلانية بالمعنى “الكثيف”، هي ما تطلع إليها الانفصاليون؛ وإدراكنا المتأخر لهذا، يوضح قَدْرَ هذا التطلع، وكم كان مثيراً للإعجاب.

إن نبذ النقد الغاندي لِمُثُـل التنوير، بوصفه باللاعقلانية والماضوية، حجب عنا، تفسيرات ممكنة لبعض جوانب نقد غاندي الفكرية، كان يمكن استشفافها بملاحظة اتصالها بتقليد انفصالي عتيق، في واحدة من أشد فترات التاريخ الإنجليزي راديكالية. إنني لا أشير -ولو من بعيد – إلى أن ما وُصف يومًا بالراديكالية، يمكن استحضاره بدون التنبيه إلى راديكاليته في أيامنا هذه، أو حتى بدون الإشارة لذلك في الفترة الزمنية التي صاغ غاندي فيها نقده. ما أقوله أن تلك الأفكار الراديكالية تفتح الباب لخيارات تفسيرية متحررة (13)، في قراءة غاندي باعتباره متصلاً بتقليد، اتسم بيقظته الواضحة في رصد أفكار “نزع السحر” (Disenchantment) عن العالم – إذا اردنا الحفاظ على الاصطلاح الفايبري.

إن هذا التقليد لا يشمل فقط غاندي والمفكرين الأحرار في بدايات القرن السابع عشر، بل يضم العديد من الأصوات الأدبية والفلسفية البارزة التي وقعت بينهما، كبليك Blake، وشيلي Shelley، وغودوين Godwin، وإحدى جوانب ماركس Marx، ويليام موريس William Morris، ووايتمان Whitman، وديوي Dewey في هذه البلد (14)؛ بالإضافة لعدد لا يحصى من الأصوات اليسارية الغير تقليدية heterodox Left، ابتداءً من أتباع الماسونية في بدايات القرن الثامن عشر، وصولاً لليساريين الجدد في وقتنا الحالي، كإدوارد تومبسون E.P. Thompson ونعوم تشومسكي Noam Chomsky، وجيش جرار من الأبطال المجهولين الذين نظموا حركاتٍ جذريةٍ شعبيةٍ جماهيريةٍ. بعبارة أخرى، الغرب كما يقاربه التنوير “الراديكالي”، والذي رفض التركة العقلانية العلمية التي خَلّفَها التنويري الأرثودكسي وراءه؛ تلك التركة التي قام الانفصاليون الأوائل في إنجلترا بالتحذير من مخاطرها منذ ثلاثة قرون مضت.

بعيدًا عن خصوصية صيغ التقديس، التي قام غاندي وأسلافه بطرحها، في التاريخ الفكري، يجب علينا نسأل عما هو أكثرَ عمومية: “ما الذي حاولوا طرحه من خلال رؤيتهم؟”، عندما نُقِر بأننا نمتلك حاجاتنا الفكرية الخاصة للمزيد من صيغ العلمانيّ. حينئذ يمكن اعتبار هذا السؤال نسخةً أكثر تموضعًا وقابليةً للتعقب التاريخي من السؤال الذي ابتدأت به : “هل هناك شيء مثير للاهتمام في العلمانيِّ يمكن أن يكون استمراراً لشيء ما في الدينيّ ؟”. حتى هذا السؤال المتموضع تاريخيًا، بشكل جيد، يبقى سؤالاً ضخمًا، يتطلب تفحصًا أكثر تفصيلاً وتعقيدًا مما يمكن أن أقدمه فيما تبقى من هذه المحاضرة الطويلة. على الرغم من ذلك، فأنني أود تقديم ما لا يقل عن صورة عامة وتمهيدٍ حسيٍّ فلسفيٍّ لما أراه توجهًا في الطريق الصحيح للإجابة على مثل هذا السؤال.

لا يخفى ما تسبب به تفشي تبني تلك الأيدولوجيات، التي نمت وترعرعت حول مفهوم العقلانية الكثيف، حيث حولت عالمنا إلى عالمٍ وحشيٍ. لذلك، قلت في البداية إن سُبل العلمانيّ (secular ways) التي نتبعها لإعادة تسحير (re-enchanting) العالم؛ ستفتح المجال لرؤيته، عالمًا “محملاً بالقيمة”، من غير أن نكون مكرهين على رؤية ذلك كامتدادٍ لألوهية واحدية.

ومن هنا خطرت لي هذه الفكرة، فقد أشار سبينوزا، بنظرة عميقة، إلى حقيقة أن المرء لا يستطيع أن يعقد النية على فعل شيءِ ما، وأن يتنبأ بأنه سيفعل الشيء ذاته، في نفس الوقت. حيث أن التنبؤ بفعلٍ ما، ينبغي أن يكون من خلال نظرة افتراقية (detached)، يخرج فيها المرء من ذاته، وينظر إليها كما ينظر الآخرين، كطرف ثالث. أما النية تكون من خلال نظرة المرء الأولية، حيث تنبع من نفس فاعليته كطرف أول. حتمًا، نحن لا نمتلك القدرة على النظر من نفس الموقعين في الوقت ذاته.

بناءً على هذا، أزعم بوجوب وجود تفريق مشابه، ليس لمواقعنا الخاصة بالنظر كذوات، والتي شغلت سبينوزا، بل لمواقع نظرنا إلى العالم. حيث يمكن لنا أن ننظر إلى العالم، من خلال نظرة الطرف الثالث الافتراقية، أو من خلال نظرة طرف أول مُنخرط فيه. إن إتاحية العالم لنا، من خلال خصائصه القيمية (والتي تدفعنا للانخراط الشخصي الأول معه)، تمنحنا الاستمرارية الأدنى الممكنة مع العالم بصورته القداسية – والتي لم نعد نجد ما تبقى منها أمرًا سائغًا.

لكي نضع ذلك في أبسط أشكاله وضوحًا، من الممكن أن تجد، وفقًا لمنظور معين، استعارةً عن سوء التغذية، في دراسة سكانية تربط بين أحد الشعوب ومرضٍ معين، بحيث أن إحدى فئات السكان، تمتلك معدلاً يوميًا مرتفعًا في استهلاك السعرات الحرارية، مما تسبب في انخفاض المعدل المتوسط لطول الحياة، وارتفاع في نسبة الوفيات في آواخر الأربيعنيات من أعمارهم. ليس هذا إلا منظور وحيد لهذه الدارسة، يمكن وصفه بالمنظور شبه العلمي والمفارق لما يقوم بدراسته. من الممكن تغيير المنظور السابق، إلى منظور يسمح لي برؤية حاجة هؤلاء السكان. والنقطة المفصلية هنا، أن الحاجة هي مفهوم قيمي، يختلف بشكل كلي عن المفاهيم الأخرى، التي تلتفت [فقط] إلى معدل استهلاك السعرات الحرارية. منظورًا قيميًا كهذا سيلزمنا بمطالب أخلاقية، حيث تكون ملاحظة العالم من خلال هذا المنظور المختلف، كما أشرت إلى ذلك سابقًا، ملاحظة انخراطية، لا افتراقية [يمعنى أنها لا تحتفظ بمسافة من العالم الذي تقوم بدراسته]. لذا، لتتمكن من إدراك أبعاد هذا العالم ذات الطبيعة التقييمية، على المرء أن يمتلك فاعلية، وقدرة على التجاوب مع قواه المعيارية. في الحقيقة، نحن نختبر أنفسنا كفاعلين، وبشكل جزئي، اثناء عملية الإدراك لعالمٍ مُحَمِلٍ بالقيمة، كعالمنا.

وبالتالي، فإن فاعليتنا وتسحيرنا المثمّن للعالم، متصلان بشكل كلي، لا يقبل الانفصال. ولذلك، يصبح من الممكن توسيع مُدخل اسبينوزا عن ذواتنا ليمتد نحو العالم. بحسب تاريخ طويل، وغير مرضٍ، من التقليد الفلسفي لعلم النفس الأخلاقي (ابتداءً من فلاسفة كهيوم Humeوآدم سميث Adam Smith)، فإن القيم تنبع من خلال رغباتنا ومشاعرنا الأخلاقية. هذا التقليد، على وجه التحديد، هو الذي يقصي الخصائص المُثَمّنة الكامنة فيه، والتي تستجيب لها فاعليتنا.

لذلك، يوجد هنا نقطة في غاية الأهمية، لو صح توسيعي لمُدخل اسبينوزا، فأن موضوعات رغباتنا ينبغي أن تتاح لنا كمرغوبات أو كعناصر قيمية كامنة في العالم نفسه. إن لم تكن إتاحيتها كـ”مرغوبات”، بل كـ”رغبات” (مثلما يراها علم نفس هيوم وآدم سميث الأخلاقي)، عندها سيتحتم علينا لنشتبك بهذه الإتاحية، أن نخرج من ذواتنا لنعي رغباتنا من منظور الطرف الثالث. وبهذا نتنازل بوضوح عن فاعلية منظور الطرف الأول. تلك الفاعلية [أي، فعالية الطرف الأول] غير الممكنة، إلا في حال تعاملنا مع المرغوبات أو الخصائص المُثَمّنة الكامنة في العالم نفسه، كما لو كانت متاحة لنا من خلال اختبار رغباتنا.

قلت أن الخصائص المُثَمّنة، كامنة في العالم نفسه، ويمكن مقاربتها والإحاطة بها على هذا الأساس. لكن يجب التنبيه على أن هذا الوجه المثمن من العالم لن يعني شيئاً، بل سيكون بمثابة بقعة عمياء، لمن لا يمتلك فاعلية تمكنه من الانخراط الأخلاقي مع هذا العالم.(15)

يجب الانتباه هنا، إلى أحد الإشكاليات الاختزالية، فقد يظن البعض، أن من يمتلك الفاعلية والقدرة على الانخراط فقط، سيكون قادرًا على إدراك القيم الكامنة في العالم الخارجي عنه. وبالتالي، في نهاية المطاف، هذه القيم ليست خارجية عنا، وإنما قيمًا، وبشكل جوهري، تنبع من داخلنا.

بالإضافة إلى الإشكال السابق، هناك خلط آخر يرتبط به، فقد يرى البعض أن هناك قيمًا كامنة في العالم، وآخرون قد لا يرون ذلك (بمعنى: أنك اذا رأيت شخصًا محتاجًا، فلربما ستندفع تحت الوطأة المعيارية الناشئة عن القيم الكامنة في هذا العالم، لسد حاجة هذا الشخص. وقد لا ترى ذلك بكل بساطة). من الخطأ عقد مقارنة ترى أن القيم كامنة في العالم ونحن من نستجيب لها أخلاقيًا، في مقابل كون هذا العالم متوحش وخالي من القيم كما يزعم نيوتن وبويل. ومن ثم، نحن من يُسقط قيمنا الخاصة على العالم بأشكال مختلفة، من خلال عواطفنا الأخلاقية.

يتشابه هذا الخلط مع القول بأن ملاحظة الأشياء في العالم، أمرٌ مثقلٌ بالنظرية (theory-laden)، أي أن تبنينا لنظريات فيزيائية مختلفة، يجعلنا ندرك أشياءً مختلفة في هذا العالم، مما يعني أننا نختلق هذه الأشياء. إن هذه الإشكاليات، قد تكون بدهية، ولكنها أساسية، وسهلة الرصد والمقاومة.

هناك إشكال أيدولوجي آخر؛ وبسبب طبيعته الأيدولوجية، يتمتع بصلابة ومقاومة أكبر، في مواجهة التغيير من غيره. يقضي هذا الإشكال، بأن كل ما يُعزى لما هو غير علمي، ليس بأقل أساسية. لقد قلت: حتى الغير متدينين، الذين يتنبون العقلانية العلمية بمعناها الخفيف (16)، يمكن لهم تبني طريقة التفكير هذه في تسحير العالم، لأنني مُصِّر على أنه لا يوجد شيء غير علمي يتعلق بها. فنفي الوحشية عن طبيعة العالم، ورؤيته كعالم يتضمن قيمًا تُلقِى على فاعليتنا مطالبًا معيارية، لا يمكن أن يكون، بأي حال، أمرًا لا-علميًا. إن جل ما يقرره، هو عدم شمولية العلم الطبيعي وقدرته على تغطية كل جوانب الطبيعة.

بشكل عام، إن القول بعدم شمول العلم لكل مباحث الطبيعة، لا يمكن أن يوصف باللا-علمية. ما يصح وصفه باللاعلمي، هو الإجابات اللاعلمية، التي تُقدم للرد على مباحث علمية – كما تفعل فرضيات الخلقيين و التصميم الذكي – (حيث تقدم إجابات على أسئلة علمية، حول أصل الكون).

ليست القضية هنا، ما يتم تكريره لدى البعض، عن نقص معارفنا العلمية. يمكننا القول، أن العلم يعرف القليل مما يمكن معرفته عن العالم، ولن يغضب ذلك، الصورة الطبيعانية العلموية. أعتقد أن إعادة سحر العالم (re-enchantment)، يتوجب عليه أن يستفز تلك الصورة [الطبيعانية العلموية]. من الضروري الإشارة، أن مجرد التواضع، عن قلة ما استطعنا معرفته، أو ما يمكن في المستقبل أن نعرفه عن العالم، ليس أمرًا كافيًا. بل يتوجب علينا الإقرار بأن تكوين الطبيعة، يحتوي على ما يعجز العلم عن معرفته (على الأقل في حدود معارفنا وفهمنا المعاصر)، فليس من شأن العلم أن يعرف كل ما في الطبيعة.

ليست القضية أيضًا، تلك الحجة الممتازة، والتي سبق أن قدمها كثيرون، بأن العلم أخبرنا عن كيفية دراسة الطبيعة، ولكنه لم يخبرنا بشيء عن كيفية دراسة الذات الإنسانية. إنما القضية تكمن في استحالة دراسة ما تتميز به الذاتية الإنسانية، مالم نرى الطبيعة والعالم نفسه، قابلاً للوصف بمصطلحات لا تتأثر بالمقاربات التي يقدمها العلم الطبيعي وحتى علم الاجتماع. في الحقيقة، فإن هناك نقطة كاشفة حول شخص مثل فايبر Weber وإرثه، فقد قادنا وحده، من بين آخرين، إلى حقيقة تعتبر حاليًا، وعلى نحو واسع، غير قابلة للنكران، وأعني ما قدمه من تفريق في كون دراسة الكائنات البشرية تقف بعيدًا عن العلوم الطبيعية، بسبب كونها “مثقلة بالقيمة”. ولكن الغريب في الأمر، أنه لم يقدم أي ربط بين هذه النقطة، المعروفة في أيامنا هذه، وبين ما قدمه من ملاحظات حول نزع السحر عن الطبيعة.

إن الحقيقة التي تشير إلى عدم وجود فهم لما يُمَيِّز دراسة المجتمع البشري بثقله القيمي (value ladenness)، إلا في حال نظرنا إلى هذه الحقيقة، على أنها جزء يتساوى في أهميته، مع نظرة أساسية عن الثقل القيمي للبيئة البشرية والطبيعية، هذا الثقل القيمي الذي يوجه انخراطتنا التفاعلية (agentail engagments) مع هذه البيئة التي تحيط بنا. بدون هذا الرابط الإضافي، سيكون التصور الذي يقول: أن دراسة المجتمع البشري تتميز بثقلها القيمي عن الدراسة العلمية، تصورًا غير مكتمل. وبهذا ستصبح مقولة عدم قابلية الذاتية الانسانية للاختزال الطبيعي، مجرد مقولة سطحية.

لا أريد أن أعطي انبطاعًا مضللاً بعض الشيء، بأن كل ما أهتم به هنا، هو نقد التصور العلموي، والذي يقول بشمول العلم لكل جوانب الطبيعة والعالم، من أجل الوصول إلى عالم ذو طبيعة روحانية، يرتبط بشيءٍ ما في الديني. في الحقيقة، فإن هذا النقد، لن يكون كافيًا، وليس كل ما أريد قوله. والسبب هو، أن التصور العلموي ينطوي على ما هو أكثر من مجرد العلم الطبيعي.

هناك بعض التوجهات المعروفة في العلوم الاجتماعية، تسمح للمرء بأن يطمح إلى تصور، يُقبَل فيه منظورًا لا وحشي عن العالم. بعبارة أخرى، يمكن الاعتراف بأن العالم ينطوي على ما يتجاوز دراسات العلم الطبيعي، حيث يحتوي فرصًا (opportunities) لإشباع رغباتنا. لذلك، قد يقول أحدهم، إذا اتخذت منظورًا لا شخصي وعلمي بحت عن العالم، سيصبح كأس الماء، مجرد تركيبة من العناصر الكيميائية (H2O). لكن، إذا قمنا بتوسيع اجتماعي علمي لهذا المنظور، لتندرج تحته رؤية خاصة منتشرة من العقلانية العلمية، يمكن رؤية كأس الماء نفسه كفرصة لإشباع الرغبة في الارتواء من العطش. إن الاعتراف باحتواء العالم، على أمور غريبة، كالفرص، قد يخلخل الأمور قليلاً. هذه الأمور التي لم يعترف أبدًا، الفيزيائيين أو الكيميائيين أو البيولوجيين، بقابليتها للدراسة. حيث أن الفرص لم تكن يومًا، مهما كان جوهرها، موضوعًا تهتم هذه العلوم بدراسته. لقد كانت الفرص، وبشكلٍ دائم، مدار اهتمام الاقتصاديين، وبشكل أوسع، العلوم الاجتماعية والسلوكية، والتي تعتبر الآن، ضمن أشياء أخرى، علومًا تسعى لإشباع الرغبات، في ضوء إدراك الطابع (الاحتمالي) لخصائص إشباع الرغبات الكامنة في هذا العالم، وأعني بذلك، الفرص التي يقدمها العالم لإشباع حاجتاتنا وتفضيلاتنا.

لكن هذه ليست الخلخلة المطلوبة، لنتمكن من الوصول إلى تسحيرٍ علمانيٍ (secular enchantment) للعالم يرتبط بصلةٍ ما مع الدينيّ. على الرغم مما تسلم به هذه الخلخلة، بأن هذا العالم ليس وحشيًا بشكلٍ كامل، وما تقر به من احتواء العالم على شيءٍ ما (كالفرص)، يتجاوز اختصاص العلوم الطبيعية. كل ذلك، لا يعتبر كافيًا، ربما يكون خطوةً أولى، لكن الوقوف عند هذا الحد، ليس إلا توسيعًا لنطاق العقلانية العلمية بمعناها الكثيف. الهدف هنا، ليس إظهار قصور تصورات العقلانية العلمية. الحق، أن ليس ثمة ما هو أفضل في ذلك، من النظر إلى العالم على أنه يحتوي على أبعادٍ قيمية (كما تشير الرؤية الأرسطية القديمة، إن صحت بعض قراءاته المعاصرة، كقراءة ماكدويل McDowell). لذلك، إن ما يلقي علينا مطالبًا الأخلاقية، هو الأبعاد القيمية للعالم، وليس الفرص. لذا، حتى لو تجاوبنا مع الآخرين، من خلال رؤية ترضي مشاعرنا الأخلاقية بالتعاطف معهم، فإننا لم نستوعب بعد عمق ما يعنيه كون إدراك حاجة الآخرين، هو إدراكٌ يقضي بوقوع مطالبات أخلاقية على فاعليتنا الفردية والجماعية.

هذا ما كان يعنيه ماركس في شعاره المعروف : “من كلٍ حسب قدرته، إلى كلٍ حسب حاجته”، والذي تجاوز بهذا الشعار، علم النفس الأخلاقي لهيوم، وآدم سميث. إن إدراك الفرص في العالم، يخبرنا فقط أن العالم موجود لإشباع رغباتنا وتفضيلاتنا. مهما كانت هذه الرغبات ممتلئة بالتعاطف مع الآخر، إلا أنها لا تُصَوِّر الرغبات نفسها، على أنها استجابة لما قد وصفته، بأنه عبارة عن “مرغوبات” (desirabilities) كامنة في العالم.

لقد ساهم ذلك، في إضعاف التطبيقات التي تسمح بطرح أسئلة أكثر خصوصية، فيما يتعلق بالعلوم السياسية وفلسفتها. هذه التطبيقات التي لا يمكنني سوى الإشارة إليها هنا بالقول : أنني أؤمن، وعلى سبيل المثال، أن السبب الذي يمنع من وجود نهاية للجدل المتواصل داخل إطار التنوير الأرثوذكسي، عن المدى المسموح للتأكيد، أو عدم التأكيد، على أولية المساواة على الحرية (أو الاستقلالية (autonomy)). يعود السبب في ذلك، وعلى وجه التحديد، لعدم امتلاك هذا الإطار للمقومات المفاهيمية، التي تسمح حتى لمن يؤيد التأكيد على أن قيمة كالمساواة لا يمكن أن تنفصل عن استقلالية حقيقية. حيث أن كليهما عبارة عن جزء أساسي لتحقيق الذات (كنتيجة لكون المرء مدفوع بواسطة عالمٍ مسحرنِ تَعْمُرُهُ فاعليتنا الجماعية وتستجيب لمعياريته الأخلاقية). باختصار، عندما تكون المساواة منسجمة مع مجموعة من القيم الأخرى، التي يقيدنا بها العالم، والتي نستجيب لها أيضًا، تصبح هي نفسها قيمة، وجزءًا أساسيًا لحياة لا-اغترابية (unalienated life). لا يوجد أقل من إدراك القيم في العالم، التي تدفع فاعليتنا للتجاوب معها بطريقة أخلاقية، ومن ثم تتم إعادة سحر (re-enchant) العالم (17)، لنتمكن من انتزاع اغترابنا منه. سيمنحنا ذلك الخطوات الأولية، لنسخة من العلمانيّ الذي ناضل غاندي والمفكرين الأحرار في القرن السابع عشر لإيجاده.

إن تعاطفنا المتواضع، في هذه الأيام، مع النتائج التي أثمرت تصوراتٍ واحديةٍ وقداسيةٍ عن العالم، لا يعني بأي حال بأن نضالات غاندي وأسلافه لم تكن مشرفة. لكن القول بشرف نضالهم، يستوجب القول بأنهم أسلافنا في النضال الفلسفي، لإعادة توصيف العالم والطبيعة. وبهذا فإننا نعيد توجيه نطاق اهتمامتنا التأريخية والاجتماعية العلمية بعيدًا عن مناهج التفسير السببية المههوسة، التي تهيمن عليهم. إن هذه العملية لإعادة التوجيه المنضبط، تقوم على إعادة النظر في الطبيعة، قد تفتح الفرصة لترسية مقاومة مضادة، لآثار التضييق المنتشر لتَرِكَة التنوير الأرثودكسي، ليس فقط في الجامعات، بل وفي كل أبعاد حياتنا السياسية والأخلاقية.

في مقالٍ سابقٍ بعنوان “من هو المسلم؟” (18)، حاولت تحديد أشكال السلام السياسي، التي سوف نخسرها بسبب ارتباط فاعليتنا بمنظور الطرف الثالث، عوضًا عن منظور الطرف الأول، والذي يحكم تصورنا لأنفسنا ولهويتنا الثقافية والسياسية. في المقابل، حاولت في هذه المحاضرة أن أدمج هذه الأفكار مع العلوم السياسة التي أحاطت بالعلم الجديد لأول مرة منذ عدة قرون سابقة، نتيجة لتزايد منظور الطرف الثالث، ليس لأنفسنا، ولكن للطبيعة والعالم. هناك العديد من الروابط التي ينبغي استخلاصها، بين الميتافيزيقا، وعلم النفس الأخلاقي، والعلوم السياسية من جهة، وبين الثقافة من جهة أخرى. هذه الروابط التي لا أستطيع تسليط الضوء عليها في محاضرة كهذه، بل ربما أنني لن أمتلك القدرات الفكرية اللازمة لفعل ذلك مطلقًا، قبل أن يتم تشييد بناءً نظريًا طموحًا، وأصيلاً، يربط موضوعات الهوية، وعلوم السياسة الديموقراطية، ونزع السحر عن العالم ببعضها البعض. لكن حتى من غير تشييد هذا البناء، يمكننا في أسوأ الأحوال، وضع مشاكل وتطلعات، الروابط التي ينبغي استخلاصها، في بقعة الضوء.

إن ما جعلته الجهود الفكرية لغاندي والمفكرين الأحرار قابلاً للنظر، وما أحاول توطيده في ضوء العلمانيّ، في العديد من محاولاتي المتأخرة، هو أمر يتجاوز، وبشكل ملموس، ما بدأ يراهن عليه بعض الأكاديميين المعاصريين، بوصفه الخيار الوحيد الممكن، والذي يفيد : وجوب وضع القيود [الأخلاقية التي يفرضها العالم علينا] بشكل أساسي في إطار منفعي، لتكون بمثابة طوق نجاة أخير، في أسوء ظروف الديموقراطية الاجتماعية (كيف يمكن لفكرة كهذه – طوق النجاة الأخير – أن تفشل في توفير أبأس الشروط في أسوء الظروف؟). إنه مشروع محدود الطموح، بطلاه آدم سميث وهيوم وآخرون، بدأه الاثنان كقيود نحتاجها بشكل ضروري.

في كتاب جاريث ستيدمان جونز الأخير Gareth Stedman Jones (19)، محبطًا من الإخفاق في وضع إطارات لممارسات فكرية أكثر طموحًا، يصل إلى هذه النتائج المتواضعة، عن عالم ورثناه من منظرين كانوا على الرغم من إخفاقاتهم أكثر طموحًا. في المقابل، فإن أبطال هذه المحاضرة، غاندي ورموز الانفصال في القرن السابع عشر، والذين نظرت إليه [غاندي] من خلال عيونهم، أرادوا في أقل التقديرات أن يجعلوا فكرة “أن يُقلب العالم رأساً على عقب” قابلة للتفكير، ولو بشكل جزئي (وليس كدفعةٍ واحدة)، في المواضع التي لا يشملها نفوذ العقلانية الكثيف، وحيث يوجد فرصة للتغيير وإعادة التسحير. لقد تاق غاندي بنبل في كثير من كتاباته لتقرير مقولة أن الهند كانت في مثل هذا الموضع، منذ بدايات كفاحها من أجل الحرية، وصولاً إلى بدأ استعدادها لنيل الاستقلال من الحكم الكولونيالي.

الملاحظات:

- [إن ما وُضع بين معقوفتين: […] هو بمثابة تدخل طفيف من المترجم لإضافة بعض الإيضاحات على النص]. (المترجم)

- [قمت باستبدال الكلمات المائلة في النص بوضع خطٍ تحتها]. (المترجم)

- هذه الورقة هي تفريغ نصي لمحاضرة عامة ألقاها عقيل بلغرامي تحت رعاية مركز التبادل الفلسفي في كلية بروكبورت الحكومية التابعة لمدينة نيويورك، في الحادي عشر من اكتوبر عام 2007.

- المفهوم الكثيف أو الوصف الكثيف: هو ترجمة لعبارة (Thick Description)، وهي عبارة من كتابات الأنثروبولوجي كليفورد جيرتز. إن آلية الوصف الكثيف مأخوذة من عالم الأدب. فالقصيدة الشعرية، على سبيل المثال هي نص ذو معنى مركب كتب بلغة ثرية يحتوي على العديد من التفاصيل المتعينة التيي تتجاوز أحيانًا النص الظاهر والمباشر. والباحث الواعي يعرف أن آلالاته التحليلية (ونماذجه التفسيرية) هي في واقع الأمر، ومهما بلغت من دقة، فإنها غير قادرة على الإحاطة بكل شيء بشكل كامل بالواقع الحي؛ ويعرف أن بعض أبعاد هذا الواقع تظل خارج حدود النموذج. ولذا فهو يلجأ إلى الوصف الكثيف، أي يصف الظاهرة أو بعض جوانبها بشكل أدبي متعين لعل القارئ يصل إلى بعض الدلالات الخفية التي فشل النموذج التحليلي بأن يوصلها. (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، تأليف : د. عبدالوهاب المسيري، صفحة 135). أيضًا للمزيد انظر فصل: “التوصيف الكثيف: نحو نظرة تأويلية للثقافة، صفحة 79” من كتاب كليفورد جيرتز: (تأويل الثقافات : مقالات مختارة). (المترجم)

- للمزيد من الجهود المشابهة المثيرة للاهتمام انظر إلى ورقة سوديبتا كافيراج Sudipta Kaviraj “خطوط عامة في النظرية الثورية الحداثية” في المجلة الاوربية لعلوم الاجتماع (European Journal of Sociology) عام 2006.

- “الحكم الذاتي للهند، وكتابات أخرى” (Hind Swaraj and Other Writings)، المهاتما غاندي، (مطبعة جامعة كامبردج، عام 1997).

- الترجمة الحرفية لكلمة “Disenchantment” هي “نزع أو زوال أو فك أو إبطال السحر” أو “التحرر من الوهم والخرافة” ويستخدم ماكس فايبر وأخرون الكلمة للإشارة إلى اعتماد المجتمعات الحديثة الكامل على العقل والعلم والمادة، وتخلصها من أوهام المجتمعات التقليدية بما فيها أمور الاعتقاد. وقد ترجم الاستاذ عمرو عثمان الكلمة، في كتاب الدولة المستحيلة لوائل حلاق، بـ”الحرمان الروحي” معبرًا عن شعور الفرد حين يعيش في عالم مادي، يفرض عليه أو يتوقع منه أن “يتحرر” من كل ما عدا العقل والعقلانية، ويحرمه من الروحانية –بمعنى الاطمئنان الروحي– وكل ما يرتبط بها. (حاشية صفحة 205، كتاب : “الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسية ومأزق الحداثة الأخلاقي”، وائل حلاق، ترجمة عمرو عثمان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2014).

هناك ترجمات عديدة لهذه الكلمة، فقد ترجم البروفيسور طه عبدالرحمن الكلمة بـ”التبصير”، وضده “التسحير” المقابل الإنجليزي لكلمة “Enchantment” معرفًا إياه : بإضفاء الصبغة السحرية على الأشياء في العالم المرئي، والتوسل بها في تفسيرها. في حين يكون التبصير : هو نزعُ الصبغة السحرية عن الأشياء المرئية، وترك التوسل بها في تفسيرها. ويكون بذلك العالم المُبصَّر (Disenchanted world) هو العالم الذي نزعت عنه الصبغة السحرية؛ أما العالم المسحور (Enchanted World) هو العالم الذي اكتسى بالصبغة السحرية ( للمزيد انظر “روح الدين: من ضيق العَلمانية إلى سعة الائتمانية”، طه عبدالرحمن، المركز الثقافي العربي 2012).

في حين ترجم الدكتور عبدالوهاب المسيري هذه الكلمة بـ”تحرير العالم من سحره وجلاله” شارحًا المصطلح بأنه عملية استبدال المجتمع الغربي للتصورات الدينية الغيبية والوسائل السحرية بتصورات علمية، بحيث يدرك الإنسان أن العالم يتحرك وفقًا لقوانين عقلانية مادية قابلة للاكتشاف لا وفق قوى غامضة غير مستعصية على الفهم. وفعل “Disenchant” باللغة الإنجليزية فعل مبهم، فهو يعني : إزالة الغشاوة، وهو معنى إيجابي بمعنى أن يرى الإنسان الأمور على ما هي عليه. ولكنه يعني أيضًا : خيبة الأمل والظن، وهو معنى سلبي بمعنى أن الإنسان حينما يعرف حقيقة شخص ما، فإن الصورة المثالية المضيئة تسقط لتحل محلها صورة واقعية مظلمة. (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الجزء الأول، صفحة 276، تأليف : د. عبدالوهاب المسيري، دار الشروق للنشر والتوزيع 2006).

وقد فضلت اعتماد الترجمة الحرفية المتعارف عليها والمتداولة، لما فيها من ألفة للقارئ، مع الإشارة لاجتهادات من وَقَع في مدار بحثنا واطلاعنا من مفكرين واساتذة عرب، لإضافة المزيد من الإيضاح والفهم على هذا المصطلح الغامض. (المترجم)

-

- تمت مناقشة سلسلة أعماله، ابتداءً بـ(المسيحية لا تكتنفها أسرار) في عام 1696، مروراً بـ(رسائل إلى سرينا) عام 1704 التي ناقش فيها سبينوزا وكانت نبرته الوجودية فيها أكثر وضوحًا وتجليًا، وصولاً إلى عمله المتأخر (الإعلان الواحدي) (Pantheisticon) عام 1742، بشكل مفصل في معالجة مارجريت جاكوب الممتازة في كتابها “التنوير الراديكالي” (The Radical Enlighntment) (George Allen and Unwin, 1981). في حال كان ذلك مصدرًا للتشويش، فسأحاول توضيح المسألة بشكل أكبر، إن الجدل الميتافيزيقي والعلمي حول الطبيعة وطبيعة المادة، والذي أشدد على مركزيته، لا يجب أن يتم الخلط بينه وبين جدل آخر شاع نقاشه في ذلك الوقت عن قضية الـ”العناية الإلهية” (The general concourse)، والتي تتساءل حول ضرورة وجود الله لحفظ الكون بعد أول تَشَكُل، أبالإيجاب أم النفي. في الحقيقة فقد كتب بويل عن عناية الله وفعاليته الدائمة مخالفًا الربوبيين (Deists) في قضية “العناية الإلهية”، إلا أن كلا طرفي الخلاف قاما بمقاربته من منظور الفلسفة الميكانيكية، حيث نظرا إليه كإله خارج عن الطبيعة المتوحشة، خلافًا لتولاند و “أخويته السقراطية” والتقليد الانفصالي الذي أسلط عليه الضوء هنا، حيث نفى هؤلاء وحشية الطبيعة وانفصال الله عنها بحيث يكون تدخله من الخارج فقط. الخلاف عن “العناية الإلهية” كان في ضرورة تدخلات الله، والذي نُظِرَ إليه على أنه خارج هذه الطبيعة، والحاجة إلى تدخلاته بعد لحظة الخلق الأولى.

-

- يقصد بالانفصاليين المجموعات المسيحية البروتستانتية التي انشقت عن الكنيسة الإنجليزية في القرن السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر كحركة أنصار المساواة Levellers، والحفارين Diggers، والكويكرز Quakers، وطائفة الرانترز Ranters. سيأتي ذكر هذه المجموعات لاحقًا في هذه الورقة. (المترجم)

-

- لقد كتبت بشكل مطول عن هذه المفهوم عن العالم وما يلقيه علينا من قيود معيارية، والرابط الأساسي الذي يجمع قدرتنا بفعالية ومعرفة ذاتية حرة، والذي يجعل من الحرية ومعرفة الذات مفهومين معياريين بشكل كلي، في الفصلين الرابع والخامس من كتابي “معرفة الذات والاستياء” (Self-Knowledge and Resentment) (مطبعة جامعة هارفرد، عام 2012). للمزيد عن كون القيم هي صفات خارجية قابلة للإدراك الحسي، انظر مقالة جون ماكدويل John McDowell الشاملة : “القيم والصفات الثانوية” في كتاب “الأخلاقية والموضوعية” تحرير تيد هوندريش. (London: Routledge and Kegan Pual, 1985)

-

- مطبعة جامعة كاليفورنيا، عام 1969.

-

- مقتبسة من كريستوفر هي في كتاب “العالم مقلوباً رأسا على عقب”، صفحة 293 (Penguin, 1975). ومن “مجموعة أعمال جيرارد وينستانلي”، تحرير ج. هـ. سابين H. Sabine(مطبعة جامعة كورنيل، 1941)

-

- للمزيد انظر مارجريت جاكوب: “التنوير الراديكالي: الوجودين، والماسونيين الأحرار، والجمهوريين”، ( George, Allen and Uniwin, 1981).

-

- يقصد د. عقيل أن كلا النظرتين تتعارضان، بنفس القدر، مع مفاهيم العقلانية العلمية المعاصرة. (المترجم)

-

- من السياقات التفسيرية المعروفة (المترجم).

-

- يقصد المحاضر الولايات المتحدة الأمريكية. (المترجم)

-

- الانخراط كفاعل ومؤثر من جهة ومعفول ومتأثر من جهة أخرى. والمعنى أن يمتلك حساسية تسمح له بفهم وإدراك الوجوه التي تقبل المقاربة القيمية والتي تستبطن أبعاداً أخلاقية في نفس الحين. (المترجم)

-

- أعني بالعقلانية بمقهومها “الخفيف” المدونات الرئيسية في الاستقراء والاستنباط العقلاني أو ما يعرف بنظرية التأكيد (Confirmation Theory).

-

- في الحقيقة فإن العلاقة بين الفرص والقيم في العالم قريبة ومعقدة ومثيرة للاهتمام. فمن الممكن الحجاج بأن القيم في العالم لا يمكن أن يتم تنشيطها ما لم نرى أن العالم يحتوي على الفرص. إن كل ما أعارضه هو القول بمجرد كفاية رفض الصورة التي تقول بوحشية العالم من خلال الإشارة إلى احتواء العالم على الفرض فقط. ولكنني لا أنكر أن الإقرار باحتواء العالم على الفرص أمرٌ ضروريٌ لرفض وحشية الطبيعة.

-

- انظر “من هو المسلم؟”، مجلة كريتكال انكويري (Critical Inquiry)، صيف 1992.

- “نحو نهاية الفقر؟ نقاش تاريخي”، تأليف غاريث ستيدمان جونز، (مطبعة جامعة كولومبيا، عام 2005).