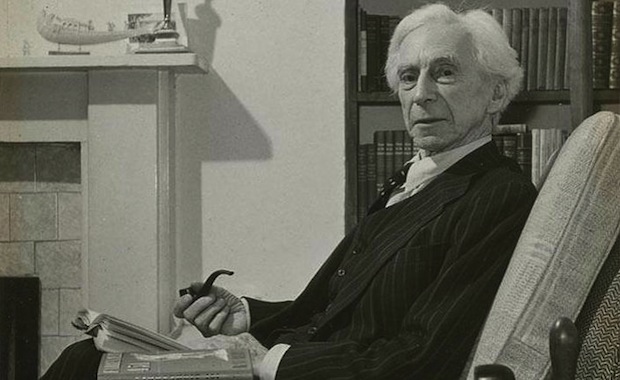

تتمثل الميزة الرئيسة للموقف الفكري العام للمفكر الانكليزي الكبير برترند راسل في اشتغاله الفلسفي والأدبي الذي كرس له حياته الفكرية من رغم تكوينه الذي تركز على علوم الطبيعة والرياضيات[1]، وهذا إنما ينم عن إدراك راسل لأهمية حضور العقل الطبيعي في المجال الفكري، فهو لم يقتصر على “فلسفة العلوم” بل امتدت أعماله لتصل إلى مجالات السياسة والتربية والاجتماع[2]، حضور نموذجي غايته استثمار جزئيات العلوم التجريبية في الكليات الفلسفية، تماما كما كان يجب على العلوم العقلية أن تخط لنفسها ذات المهمة ونفس المسار في استثمار جزئياتها في محاولة فهم الكلي الفلسفي، موقف يُخيِّل إلينا أن انقلابا حصل أو يحصل في ترتيب المسألة الفكرية مفادها أن تصبح الفلسفة تبيعة العلوم بعد أن كانت أُمًّا لها.

وانطلاقا من هذا الانقلاب المنهجي، كان لابد لراسل أن يتأمل في حدود معرفة الإنسان ومداركه، ضمن مقاربته التجريبية التي تميزت بها الفلسفة الانكليزية عامة، والتي كانت المفتاح الذي لابد منه للتحول الفلسفي إلى البراغماتية باعتبارها فلسفة تقوم مبدأ “الإفراط في الواقعية”… لذلك كان حريا بنا أن نستكشف أصول الفكر البراغماتي في تجريبية راسل التي تدخلنا في نسق قلق جدا من الحرص على حصر العقل في حدود النتائج التجريبية بشكل شبه مطلق مستفيدين من نص أساسي في هذا المجال منشور في العدد الأخير من نشرة جمعية برترند راسل[3].

لقد كُتب الكثير حول الموقف الابستمولوجي المبكر لبرترند راسل بحيث صرنا نعرف أشياء عن طبيعة الأحكام والمواقف من قبيل أصناف وتقسيمات المعرفة الكسبية. وعلى نحو مميز في نثره الواضح – وعمله التقني الفذ الذي لم يعره كبير اهتمام مقارنة بالنثر – قدّم لنا راسل موقفه الأخير عن حدود المعرفة.

كمدخل يورد راسل أنه: “في الوقت الذي يمكن فيه التعرف إلى الأحداث العقلية وكيفياتها دونما تدخل، نجد أن الأحداث الفيزيائية يتعرف إليها فقط استنادا إلى بنيتها الزمانية-المكانية، الكيفيات المكونة لتلك الأحداث غير معروفة، إذن غير معروف إطلاقا أنه لا يمكننا الفصل بأنها موجودة أو غير موجودة، إنها مختلفة عن الكيفيات التي نعلم بانتمائها للأحداث العقلية.”[4]

تشير الفقرة إلى أن الكيفيات المكونة للأحداث العقلية والفيزيائية معا غير معروفة، ومن ثم يفترِض راسل أن هناك “جهل مطبق” للإنسان بكيفيات حدوث الأحداث أيا كانت، أي الجهل بالحدث أو الأحداث التي تتسبب في الأحداث بوصفها أحداثا تقع خارج المدارك الإنسانية، فضلا عن التأكد من أن تلك الأحداث غير المرئية تسبب الأحداث غير المرئية هي موجودة فعلا أم لا، وهذا ما دفع راسل للإقرار بأن طبيعة تلك الأحداث الخفية إنما هي مختلفة جذريا عن طبيعة الأحداث العقلية والفيزيائية، أي أنها مفارقة لمداركنا، ومن ثم كان السؤال: هل يمكن أن تتسبب أحداث ما أحداثا أخرى من غير جنسها؟ وإذا أمكن فكيف يمكن أن يحصل ذلك؟

للجواب على السؤال يستطرد راسل: “إن كل معرفة للحقائق تتم دون تدخل، بل يحصل التعرف إليها من خلال الملاحظة أو الذاكرة، وذلك معنى التجربة الفكرية، ومن هذا الجانب فإن مبدأ الإمبريقية يدعو إلى اللامحدودية. إن استنتاج حقائق خاصة، مثل تلك المتعلقة بالتاريخ، تتطلب دائما حقائق خاصة ضمن مسلماتها، لكن لما كان المنطق الاستقرائي ينص على أن الحقيقة الواحدة أو مجموعة الحقائق لا يمكنها أن تدل على أية حقيقة أخرى، فإن تداخل حقيقة في أخرى يمكن أن يكون مقبولا فقط إذا تضمن العالم بعض المميزات التي ليس ضرورية منطقيا[5]، فهل يمكننا التعرف إلى تلك الخصائص من خلال التجربة؟ ذلك ما يبدو غير ممكن.”[6]

التجربة الفكرية والإمبريقية أدوات وسيطة بين المسلمات التي تقوم على الملاحظة والتذكر واللانهائية التي يحيلنا إليها الاستقراء العلمي، وذلك إضافة إلى أنه يتعذر على الاستقراء أن يكون نهائيا نظرا لكون النتائج التي يصل إليها غير متعدة فهي لازمة، فالعقل ضمن الاستقراء يبقى متقيدا بنتائج الاستقراء لا يسعى لاستنتاجات ترتفع عن الحقيقة التجريبية.

“لكن ومع ذلك يمكن لمسلماتنا، ضمن هذا المنحى، أن تكون ملائمة داخل إطار يمكن تسميته بـ”نكهة” امبريقية تبقي على معرفتنا عنها بشكل لا يمكن رده، بعيدا جدا عما كنا قد عرفناه، لا يمكن أن توضع فوق التجربة، ولو أن كل نتائجها القابلة للتمحيص هي بمثابة نتائج سيتم تأكيدها، بهذا المعنى يجب قبولها، الإمبريقية كنظرية للمعرفة ثبت عدم ملاءمتها، ولو أنها أقل كثيرا من أي نظرية معرفية متقدمة. في الواقع إن عدم ملاءمة كهذه التي بينا وجودها في الإمبريقية، تم اكتشافها من خلال التزام صارم بمذهب يستلهم من الفلسفة الامبريقية: حيث كل المعرفة الإنسانية غير يقينية، غير دقيقة وجزئية. ضمن هذا المذهب لم نجد أي حدود مطلقا.”[7]